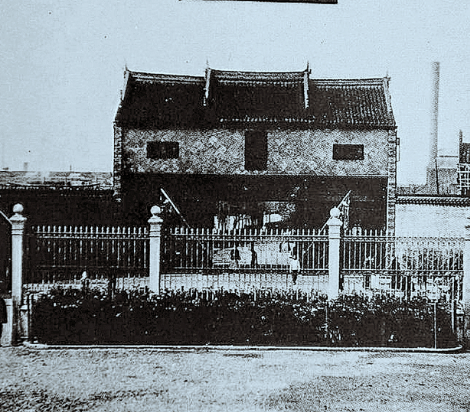

1865年9月20日,上海虹口,一座由美国旗记铁厂改造而成的工厂正式挂牌——江南制造总局。这座由曾国藩规划、李鸿章督办的近代军工企业,不仅是中国近代工业的起点,更在洋务运动中扮演了“技术引擎”与“人才摇篮”的双重角色。从枪炮制造到轮船修造,从翻译西学到培养技工,江南制造总局以“师夷长技以自强”的实践,开启了中国工业现代化的艰难征程。

一、军工核心:从“土枪土炮”到“钢炮铁舰”的跨越

江南制造总局的诞生,直接源于清政府对西方军事技术的迫切需求。1860年代,太平天国运动与第二次鸦片战争的双重冲击,暴露了清军装备的落后。李鸿章在奏折中直言:“中国士大夫沉浸于章句小楷之积习,武夫悍卒又多粗蠢而不加细心,以致所用非所学,所学非所用。”在此背景下,江南制造总局被赋予“制造枪炮、修造轮船”的核心使命。

技术突破的里程碑:

1868年,中国第一艘自造蒸汽动力轮船“恬吉号”(后改名“惠吉号”)下水,标志着中国造船业从木质帆船向蒸汽铁船的跨越。

1870年代,成功仿制德国克虏伯后膛钢炮,其射程与精度远超传统前膛炮,成为北洋水师的主力装备。

1890年代,研制出中国第一支无烟火药步枪,枪管采用钢制,射程达1200米,接近同时期欧洲水平。

至1911年清廷覆灭,江南制造总局累计生产枪支7.6万余支、炮弹166万发、钢料8000余吨,其产品不仅装备北洋军队,更调拨至全国各省,成为清末军事现代化的重要支撑。

二、技术革新:从“引进来”到“自主化”的探索

江南制造总局的另一重使命,是打破西方技术垄断,实现“中国制造”。李鸿章在创办初期即明确:“购成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物。”这一思路贯穿了江南制造总局的发展历程。

关键举措:

设备引进与本土化:1865年,容闳从美国购回100余台机器,包括蒸汽机、车床、铣床等,成为江南制造总局的第一批“家底”。此后,通过仿制与改良,逐步实现设备自主生产。例如,1890年建成的炼钢厂,采用贝塞麦转炉炼钢法,年产钢料超千吨,结束了中国依赖进口钢的历史。

工艺标准化:1870年代,江南制造总局制定《枪炮制造章程》,明确从原料检验到成品测试的28道工序,成为中国近代工业史上第一部标准化生产手册。

技术人才培养:附设的工艺学堂开设机械、化学、冶金等课程,培养了中国第一批近代技工。至1908年,全局拥有各类机床993台,技工占比达60%,远超同时期民间工厂。

三、文化启蒙:从“天朝上国”到“开眼看世界”的转变

江南制造总局的革新,不仅体现在技术层面,更深刻影响了晚清的知识结构与思想观念。其附设的翻译馆与广方言馆,成为西方知识传入中国的重要窗口。

文化贡献的实证:

翻译馆:1868年至1907年间,译书160种,涵盖军事、地理、经济、政治等领域。其中,徐寿与华蘅芳合译的《化学鉴原》,首次将化学元素周期表引入中国;傅兰雅编译的《格致汇编》,成为晚清最畅销的科学读物。

广方言馆:作为近代第一所外语学校,开设英语、法语、德语课程,培养了严复、王韬等一批通晓西学的知识分子。严复在《天演论》中提出的“物竞天择”思想,直接源于其在广方言馆接触的西方进化论。

这些文化实践,打破了“华夷之辨”的传统观念,为戊戌变法、辛亥革命等后续革新运动奠定了思想基础。

四、历史遗产:从“工业摇篮”到“文化地标”的传承

江南制造总局的命运,折射出中国近代工业的曲折历程。1905年,清廷推行“局坞分家”,将船坞划出改为商办,江南制造总局专注军工生产;1911年辛亥革命后,更名为“上海兵工厂”,继续为民国政府制造武器;1932年“一·二八”事变中,工厂遭日军轰炸,部分设备迁至重庆,成为抗战时期后方军工的核心。

当代价值:

工业遗产保护:2018年,江南制造总局旧址入选第一批中国工业遗产保护名录,其厂房、船坞、机器设备等被列为重点保护对象。

文化旅游开发:2024年,上海工博馆在旧址动工,计划通过沉浸式体验重现“万吨水压机”等工业场景,打造工业旅游新地标。

精神传承:江南制造总局“敢为人先、精益求精”的工匠精神,成为当代中国制造的文化基因。例如,江南造船集团(江南制造总局后继者)研制的“雪龙2号”科考船,其破冰能力达国际领先水平,延续了百年前的技术革新传统。