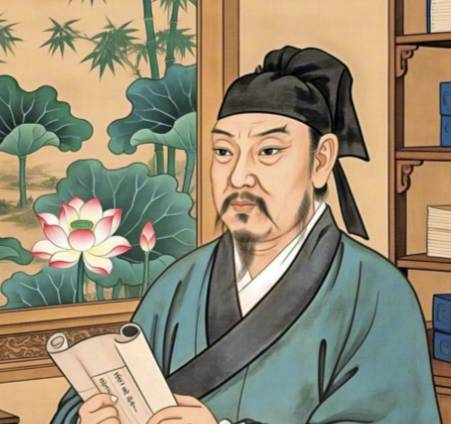

在唐代文学与政治的星空中,李峤(644/645—713/714)以“文章四友”核心成员、三度拜相的政治家身份,成为研究初唐至盛唐过渡时期的重要坐标。其生平轨迹与文学成就,不仅印证了唐代士人“文能提笔安天下,武可马背定乾坤”的复合型发展路径,更折射出武周至玄宗时期政治生态的剧烈变迁。

一、生卒年与籍贯:历史迷雾中的清晰坐标

尽管新旧《唐书》未明确记载李峤生卒年,但通过《资治通鉴》与出土文献的交叉验证,学界普遍认定其生于唐太宗贞观十八年(644年),卒于唐玄宗开元元年(713年)。这一时间跨度覆盖了高宗、武周、中宗、睿宗、玄宗五朝,使其成为观察唐代政治制度演变的活标本。其籍贯赵郡赞皇(今河北赞皇县)则通过《李峤墓志》与《元和姓纂》的双重确认,奠定了其作为赵郡李氏东祖房代表人物的身份基础。

二、政治生涯:三度拜相的权力密码

李峤的政治轨迹堪称唐代官场生存指南的典范:

武周时期:以监察御史身份参与平定岭南僚乱,通过“亲入僚洞劝降”的柔性策略,展现其超越武力征伐的政治智慧。后因上疏为狄仁杰等大臣辩冤,触怒武则天而被贬润州司马,却因此获得“直臣”声誉。

中宗朝:依附韦后集团实现政治复起,但通过《请每一道建置御史巡案疏》等奏疏,持续推动巡察制度简化,体现其务实行政能力。神龙二年(706年)代韦安石为相后,力主整顿滥授官爵现象,上书“员外加封,府库亏损”的警示,直指中宗朝政治积弊。

睿宗至玄宗时期:在景云元年(710年)被贬怀州刺史后,仍保持政治敏锐度。玄宗即位时,因曾密奏“相王诸子不宜留京”的旧事险遭诛杀,幸得张说以“随声附和非其本意”力保,最终贬滁州别驾了事。这种“进退有据”的生存策略,使其成为唐代士大夫政治智慧的典型代表。

三、文学成就:律诗奠基人的双重遗产

作为初唐律诗发展的重要推手,李峤的文学贡献体现在三个维度:

理论建构:其《评诗格》提出“十四例”创作法则,系统总结了唐代律诗的声律、对仗规范,成为沈佺期、宋之问完善律诗体制的重要理论源头。

创作实践:现存209首诗作中,《汾阴行》以“山川满目泪沾衣”的苍凉意境,引发唐玄宗两次落泪赞叹;《风》诗“解落三秋叶,能开二月花”的精妙比喻,成为唐代咏物诗的经典范式。其《杂咏诗》120首更被日本嵯峨天皇亲笔抄录,定为日本宫廷文学教材。

文坛影响:与苏味道并称“苏李”,与杜审言、崔融合称“文章四友”,晚年更被尊为“文章宿老”。张说赞其文“如良金美玉”,《旧唐书》称其“文学为一代之雄”,这种跨时代的认可,奠定了其在唐代文坛的宗师地位。

四、历史评价:多维视角下的复杂性

后世对李峤的评价呈现显著分化:

传统史家:《旧唐书》肯定其“文学优长”与“直臣风骨”,但批评其“依附韦后”的政治污点;《新唐书》则强调其“三为宰相,所持正大”的行政能力。

现代学者:陈寅恪在《唐代政治史述论稿》中,将其视为“关陇集团与山东士族政治博弈的产物”;傅璇琮则通过《唐代诗人丛考》揭示其“在政治漩涡中保持文学独立性”的士人精神。

海外研究:日本学者平冈武夫在《唐代的诗》中,特别关注李峤诗作在奈良时代的传播,认为其“咏物诗体系”影响了日本和歌的物哀美学;美国学者宇文所安则从“文本细读”角度,分析其诗作中“政治隐喻与自然意象的交织”。