在中国古代科技史上,《齐民要术》与《天工开物》犹如两颗并峙的星辰,前者以农学为根基构建起传统农业的理论体系,后者以手工业为脉络记录了明代技术革命的实证成果。两部著作虽同为“百科全书”式科技典籍,却在时间跨度、学科领域、思想内核与传播命运上呈现出鲜明差异,共同勾勒出中国古代科技从经验积累到实证科学转型的轨迹。

一、时间维度:北魏农耕文明与明末工业萌芽的对话

《齐民要术》成书于北魏末年,约公元533—544年间,正值中国历史上第三次民族大融合时期。作者贾思勰曾任高阳郡太守,其创作动机源于对黄河流域旱作农业衰败的忧虑。书中系统总结了六世纪前黄河中下游地区的农牧业经验,涵盖耕作、选种、畜牧、酿造等12大类技术,成为北方游牧文明与农耕文明交融的科技结晶。

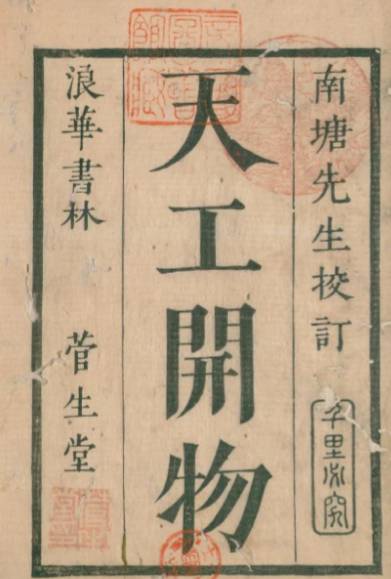

《天工开物》则诞生于明末崇祯十年,即公元1637年。此时中国社会已出现资本主义萌芽,江南地区手工业工场规模扩大,宋应星通过实地考察记录了纺织、冶铸、制盐等30余个行业的130余项技术。书中“贵五谷而贱金玉”的编排原则,既延续了农本思想,又通过“五金”“佳兵”等章节突破传统“重农轻工”框架,成为明代技术革命的实证记录。

二、学科领域:农学体系与手工业技术的分野

《齐民要术》的农学体系具有三大特征:

生态智慧:提出“顺天时、量地利”的可持续农业理念,如轮作制、绿肥养地等技术,至今仍是生态农业的重要参考。

技术闭环:从开荒耕种到农产品加工、贮藏形成完整链条,书中记载的制曲酿酒、果品保鲜技术(如“九月收栗,藏之瓦器中”)仍具实用价值。

文献价值:引用《氾胜之书》《四民月令》等160余种已佚古籍,保存了大量失传的农学文献。

《天工开物》的手工业记录呈现三大突破:

军工技术:详细记载火器铸造(如“火药料”篇)、灌钢法等世界领先技术,因涉及军工内容在清代遭禁毁,19世纪通过日本传回中国。

物理认知:在筒车、风车等动力机械中体现质量守恒、杠杆原理等物理知识,如“灌钢法”中“凡铁分生熟,出炉未炒则生,既炒则熟”的记载,暗含金属相变原理。

工艺实证:通过123幅插图与文字配合,直观呈现缫车、纺车等器械构造,如“花机式”图谱详细记录了提花织机的操作流程。

三、思想内核:天人合一与人力协同的哲学分野

贾思勰在《齐民要术》中构建了“三才理论”(天、地、人协调),强调农业生产需遵循自然规律。例如在“耕田”篇中指出:“凡耕之本,在于趣时和土”,将气候、土壤与人力视为农业生产的三大要素。这种思想深刻影响了后世农学发展,唐代《四时纂要》、元代《农桑辑要》均延续了这一框架。

宋应星则在《天工开物》中提出“人力要与自然力相配合”的实证科学观。在“乃粒”篇中,他记录了农民通过改良土壤、优化栽培方法培育水稻新品种的事例,得出“土脉历时代而异,种性随水土而分”的科学结论。这种突破传统天人感应论的实证精神,使其被誉为“中国十七世纪的工艺百科全书”。

四、传播命运:东亚农耕文明与全球工业革命的回响

《齐民要术》在唐代即传入朝鲜、日本,成为东亚农耕文明的技术标准。日本《和汉三才图会》大量引用其内容,朝鲜《农桑辑要》直接以之为蓝本。18世纪欧洲学者将其译为法文,达尔文在《物种起源》中引用其关于人工选择的记载,称其为“中国古代百科全书”。

《天工开物》的传播则历经波折。清代因涉及军工技术遭禁毁,但17世纪已传入江户时代日本,推动“兰学”发展。18世纪法国学者儒莲将其译为法文,其关于人工选择、金属冶炼的记载影响了欧洲技术革命。达尔文在研究进化论时,曾引用书中关于蚕蛾杂交变异的观察作为证据。