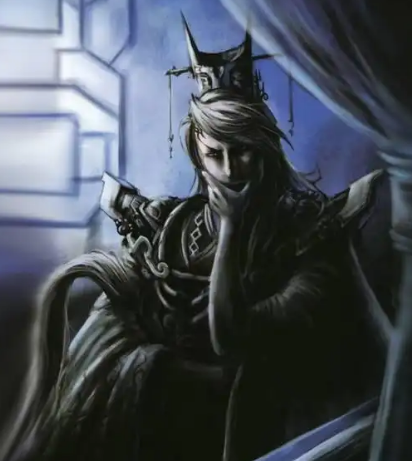

东汉末年至三国初年,群雄逐鹿的棋盘上,贾诩以“毒士”之名被载入史册。这位出身凉州武威的谋士,凭借对人性弱点的精准把握与对时局的深刻洞察,在董卓、李傕、张绣、曹操、曹丕五位主君麾下纵横捭阖,其谋略水平与生存智慧至今仍为后世所称道。

一、谋略:以“毒”破局,以智控场

贾诩的谋略以“狠辣”与“实效”著称,其核心在于精准把握人性弱点并加以利用。

1. 长安之乱:以反攻为守的极端策略

董卓死后,其部将李傕、郭汜欲解散军队逃亡,贾诩却直言:“若弃军单行,一亭长可擒杀。”他建议集结兵力反攻长安,以“奉国家以正天下”为旗号,实则以武力掌控朝政。此计虽助李傕、郭汜短暂得势,却导致长安“士卒死亡者非半”“二三年间关中无复人迹”,加速了东汉朝廷的崩溃。裴松之注《三国志》时痛批其“一言丧邦”,但不可否认,这一策略展现了贾诩对人性趋利避害本能的深刻理解——当李傕等人面临生死抉择时,唯有极端手段能激发其斗志。

2. 宛城之战:战术层面的精准打击

投奔张绣后,贾诩两次击败曹操,堪称战术经典。首次交锋中,他利用曹操强纳张绣婶娘邹氏的羞辱,策划夜袭曹营,导致曹操长子曹昂、侄子曹安民及爱将典韦战死,曹操本人仅以身免。第二次交锋更显其智谋:曹操撤军时,贾诩先劝张绣勿追,待曹军轻装速退后,又断言“再追必胜”。他精准预判曹操初退时必亲自断后,而击败追兵后必放松警惕,最终张绣大获全胜。此战中,贾诩对敌我心理的把控已臻化境。

3. 渭南离间:战略层面的心理博弈

曹操与马超、韩遂的渭南之战中,贾诩献“抹书间韩遂”之计。他让曹操伪作密信,故意涂改关键内容后落入韩遂手中,引发马超对韩遂的猜忌。此计利用了联军内部信任脆弱的弱点,使马超、韩遂自相残杀,曹操得以“不战而屈人之兵”。这一策略与张良、陈平的离间计异曲同工,印证了贾诩“算无遗策”的史家评价。

二、生存:以“隐”为盾,以“退”为进

贾诩的智慧不仅体现在谋略上,更在于乱世中的自保之道。他深谙“功高震主”的危险,始终以低调姿态规避风险。

1. 拒绝封赏:淡化存在感

李傕、郭汜掌控长安后,欲封贾诩为侯,他以“此救命之计,何功之有”推辞;改封尚书仆射,他再次拒绝,最终仅任尚书。此举打消了李傕等人的疑虑,也为日后脱身埋下伏笔。

2. 择主而栖:精准判断形势

贾诩的“跳槽”轨迹堪称乱世生存范本:

离开李傕后,他投奔同乡段煨,但察觉段煨忌惮其才能,遂转投张绣;

张绣欲归降袁绍时,贾诩直言:“袁绍强盛,必不重用我们;曹操势弱,得我们必厚待。”最终说服张绣投曹;

曹操晚年立嗣时,贾诩以“袁绍、刘表废长立幼致乱”暗示支持曹丕,却始终不直接表态,避免卷入权力斗争。

3. 闭门自守:规避政治风险

曹丕继位后,贾诩虽位列三公,却“阖门自守,退无私交,男女嫁娶,不结高门”。他深知自己非曹氏旧臣,且曾间接导致曹昂之死,故以“小透明”姿态降低存在感。曹丕欲伐吴时,贾诩劝阻“宜先文后武”,但未被采纳,他亦不再强谏,最终得以善终,享年七十七岁。

三、历史评价:争议中的谋略巅峰

贾诩的“毒士”之名源于其计谋的极端性,但后世对其评价逐渐趋于客观。

陈寿在《三国志》中将其与张良、陈平相提并论,称其“算无遗策”;

易中天在《品三国》中评价他是“三国最聪明的人”,洞悉人性、料事如神;

《唐会要》更尊其为“魏晋八君子之首”,与荀彧、荀攸并列。

贾诩的争议性恰恰在于其“非道德化”的智慧:他既能为李傕反攻长安,也能为曹操平定关中;既能助张绣击败曹操,也能为曹丕铺平继位之路。这种“无立场”的谋略家形象,在儒家伦理主导的历史叙事中显得格格不入,却真实反映了乱世中智者的生存哲学——谋略的本质是工具,而非目的;生存的智慧在于平衡利己与利他,而非坚守道德绝对主义。