宋朝科举制度是中国古代人才选拔体系的重要转折点,其考试内容历经多次改革,既继承了唐代科举的遗产,又通过调整科目设置与考核标准,塑造了“以文取士”的鲜明特征。从宋初的诗赋为主到王安石变法后的经义、策论并重,再到南宋时期对时务策的强化,考试内容的演变深刻反映了宋代政治、文化与社会的动态需求。

一、宋初科举:诗赋为核,科目繁复

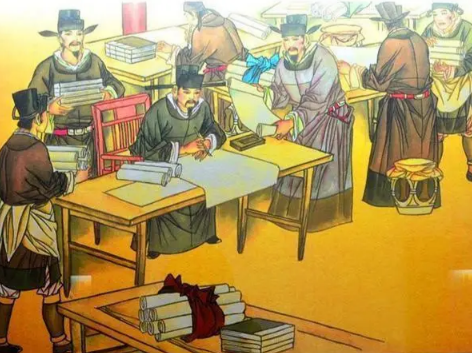

宋初科举制度基本沿袭唐制,考试科目分为常科与特科两大类。常科以进士科为核心,辅以九经、五经、开元礼、三史、三礼、三传、学究、明法等诸科,形成“进士得人为盛”的格局。这一时期,进士科考试内容以诗赋、论、策为主,辅以帖经与墨义。例如,进士科省试需完成诗赋各一首、论一篇、策五道,并帖《论语》10帖、对《春秋》或《礼记》墨义10条。这种“诗赋为先”的考核方式,延续了唐代科举注重文学才情的传统,但也因过度强调形式而引发争议。

与此同时,诸科考试则侧重经典记忆与阐释。以九经科为例,考生需帖书120帖、对墨义60条,内容涵盖《诗》《书》《易》等九部儒家经典。五经科、三礼科等亦遵循类似模式,通过高强度记忆测试筛选通经之士。这种“以量取胜”的考核方式,虽强化了士人对经典的熟悉度,却也导致“记诵之学”盛行,抑制了创新思维。

二、庆历新政:策论崛起,诗赋退位

宋仁宗时期,范仲淹主持的“庆历新政”对科举考试内容发起首次重大改革。新政提出“精贡举”方案,核心目标是打破“诗赋取士”的僵化模式,转向以策论考核治国理政能力。具体措施包括:进士科先试策论后考诗赋,诸科在墨义之外增设“经旨”阐释环节,要求考生结合现实问题解读经典义理。这一改革旨在引导士子关注社会治理,而非单纯追求文学技巧。

苏轼在《上皇帝书》中明确反对“以诗赋记诵为贤”,主张“策论者,以经史为根柢,以时务为枢机”。庆历新政虽因保守派反对而失败,但其“重策论、轻诗赋”的理念深刻影响了后续改革。例如,宋仁宗天圣五年(1027年)下令进士科“以策、论兼考之”,标志着策论正式成为核心科目。

三、王安石变法:经义独尊,通经致用

宋神宗熙宁四年(1071年),王安石推行“熙宁新政”,对科举考试内容发起根本性变革。此次改革的核心是废除明经诸科,仅保留进士科,并彻底重构考核体系:

取消诗赋、帖经、墨义:废除传统文学与记忆类科目,消除“记诵之学”对人才选拔的干扰。

专考经义、论、策:经义要求考生以儒家经典语句为题,结合现实问题撰写短文;论侧重对历史典故或人物的评论;策则针对时务提出解决方案,类似现代申论。例如,熙宁四年省试策问题目为:“晋武平吴以独断而克,苻坚伐晋以独断而亡……事同而功异,何也?”此类题目直接关联现实政治,考察考生的思辨与决策能力。

颁布《三经新义》:王安石亲自注解《诗经》《尚书》《周礼》,将其作为必读书目,统一思想标准,强化“通经致用”的导向。

此次改革使科举从“文学竞赛”转向“治国能力测试”,但也引发争议。苏轼批评《三经新义》“束缚思想”,司马光则主张恢复诗赋考试以平衡经义。尽管如此,王安石变法奠定了宋代科举“重经义、策论”的基本框架,影响深远。

四、南宋科举:时务策强化,务实导向凸显

南宋时期,科举考试内容进一步向现实问题倾斜。高宗建炎二年(1128年)规定殿试仅考策,限千字以上,内容聚焦边疆治理、财政改革、民生政策等时务。例如,孝宗时期策问题目涉及“如何应对金朝威胁”“如何整顿漕运体系”等,要求考生提出具体解决方案。

与此同时,考试形式也趋于灵活。绍兴年间,制科六科调整为贤良方正、博达坟典、才识兼茂、详明政理、识洞韬略、军谋宏远,强化对治国才能的全方位考察。苏轼曾于嘉祐六年(1061年)通过贤良方正能直言极谏科入三等,其《御试制科策》因深刻分析北宋积弊而成为科举改革范本。

五、考试内容演变的历史逻辑

宋朝科举考试内容的嬗变,本质是政治需求与文化传统博弈的结果。宋初延续诗赋考试,旨在通过文学才情筛选文化精英;庆历新政与王安石变法则试图突破“记诵之学”的局限,转向以治国能力为核心的标准;南宋对时务策的强化,则反映了内忧外患背景下对务实人才的需求。

这一过程也暴露了科举制度的内在矛盾:一方面,经义、策论的考核标准更贴近现实,但易导致思想僵化;另一方面,诗赋考试虽被诟病为“形式主义”,却能激发文学创新。例如,王安石变法后,苏轼、黄庭坚等文学家仍通过制科入仕,证明科举改革并未完全扼杀文化活力。