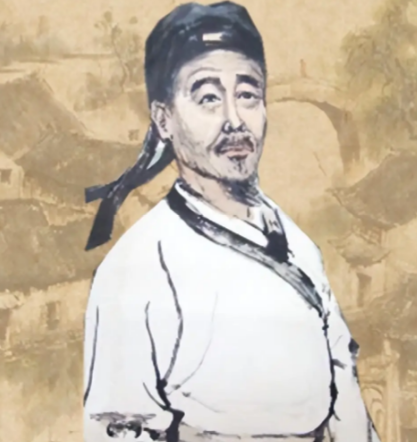

晚唐诗人罗隐(833年2月16日—910年1月26日),字昭谏,杭州新城(今浙江省杭州市富阳区新登镇)人,一生历经唐末乱世与五代更迭,最终魂归故里杭州钱塘。这位以“十上不第”闻名、以讽刺诗著称的文人,其人生终点与身后事,折射出乱世文人的命运轨迹与时代烙印。

一、乱世浮沉:从科场失意到归隐钱塘

罗隐自幼以才学闻名,却因科举制度腐败与个人性格耿直,连续十余次应试均未中第,史称“十上不第”。咸通八年(867年),他自编《谗书》五卷,以犀利笔触揭露社会黑暗,更遭统治阶级忌恨。黄巢起义爆发后,罗隐为避战乱隐居池州九华山,期间写下“采得百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜”等名句,以蜜蜂自喻,暗讽世道不公。

光启三年(887年),55岁的罗隐归乡投奔吴越王钱镠,历任钱塘令、司勋郎中、给事中等职。在吴越政权中,他虽未获重用,仍以文人身份参与政事,如天祐元年(904年)奉命寻访寓贤吴畦出山辅政,留下“飞云江瑞安至泰顺江口航运最早记载”的历史注脚。天祐四年(907年)唐亡后,罗隐曾劝钱镠举兵讨伐后梁朱温,虽未被采纳,却彰显其忠唐气节。

二、魂归故里:钱塘定山乡的最终安眠

后梁开平三年(909年),77岁的罗隐病逝于杭州。据《罗隐墓志》记载,其遗体于次年正月十三日归灵于钱塘县定山乡居山里(今杭州市西湖区转塘街道),殡于许村之穴。墓志由同僚沈崧撰写,详述其生平与文学成就。罗隐的葬地选择,既符合古代“叶落归根”的传统,也与其晚年依附吴越政权、定居杭州的经历密切相关。

值得一提的是,罗隐之死与民间传说形成鲜明对比。在江西铜鼓县大龙山,虽流传“罗隐葬身龙山”的传说,称其因“皇帝命被换龙骨”而隐居于此,但考古发现与历史记载均未支持这一说法。盗墓贼曾于近年挖掘大龙山孤坟,仅见普通遗骸,进一步印证此地非罗隐真墓。真正的罗隐墓,始终静卧于杭州钱塘的青山绿水间。

三、身后之名:诗文与精神的双重传承

罗隐的文学成就,在其身后得到广泛认可。其诗集《甲乙集》收诗500余首,以《蜂》《雪》等讽刺诗最为著名;散文集《谗书》则被誉为“晚唐小品文的巅峰之作”,对后世鲁迅等作家影响深远。在吴越政权中,他虽未如钱镠、董昌般权倾一时,却以“罗给事”的清誉与诗才,成为杭州文化的重要符号。

罗隐的墓地,历经千年风雨仍存遗迹。20世纪50年代,其墓曾遭破坏,但墓碑与部分石刻被保存于杭州孔庙。如今,罗隐的文学精神与故里情怀,仍通过富阳新登镇的“罗隐碑林”、杭州西湖的“罗隐纪念馆”等载体延续,成为连接古今的文化纽带。