建安十九年(214年),雒城之战的硝烟中,刘备麾下首席谋士庞统率军突进落凤坡,被西川名将张任的伏兵乱箭射杀,年仅三十六岁。这场突如其来的死亡,不仅让刘备痛失“安天下”的左膀右臂,更成为后世解读三国权力博弈、人性弱点与命运无常的经典样本。从历史细节与文学演绎的交织中,庞统之死绝非偶然,而是多重因素交织的必然结果。

一、地理宿命:落凤坡的死亡隐喻

落凤坡,今四川省德阳市罗江区,这个地名本身便暗藏玄机。据《三国演义》记载,庞统道号“凤雏”,而“凤”与“坡”的组合,在古代文化中常被视为不祥之兆。更耐人寻味的是,庞统出征前曾三次遭遇“死亡预警”:诸葛亮以“罡星在西方”劝其谨慎,刘备梦到“神人击右臂”,甚至庞统的坐骑也在行军途中突然失控摔人。这些超自然现象的叠加,在古代迷信思维中已构成强烈的死亡暗示。

从战术层面看,落凤坡的地形堪称“天然陷阱”。其两侧山高林密,中间仅容单骑通过,极易设伏。庞统虽为谋士,却因急于证明自己而轻视地形风险。他坚信“避实击虚”的兵法原则,认为敌军若在此设伏,恰说明其重视此路,反可出其不意。然而,他低估了西川将领张任的智谋——张任早料到蜀军会因轻敌选择险路,遂在落凤坡布下重兵,最终以“以险制险”的策略将庞统逼入绝境。

二、性格缺陷:自尊与自负的双重绞杀

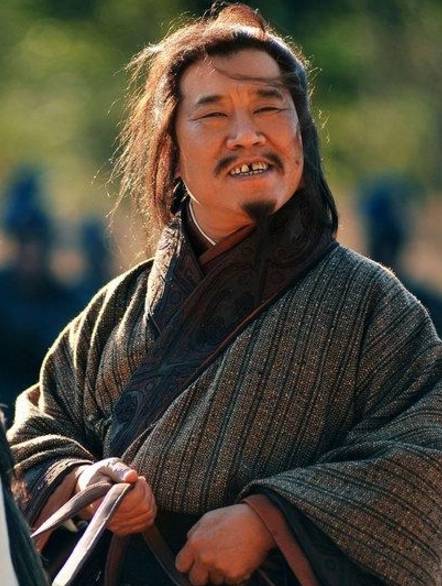

庞统的悲剧,与其性格中的矛盾密不可分。他才华横溢,与诸葛亮并称“卧龙凤雏”,却因相貌丑陋屡遭歧视。孙权初见庞统时,曾因“此人长成这个样子”而心生轻视;刘备虽最终重用他,但初见时也因“浓眉掀鼻、黑面短髯”的外貌而“心中不悦”。这种长期被贬低的经历,在庞统心中埋下了强烈的自尊心与自负情绪。

耒阳县事件是庞统性格的典型写照。他因被刘备冷落而故意消极怠工,百日不理政事,待张飞质问时,却在一日内处理完积压的百余件公务,以此证明自己的能力。这种“不鸣则已,一鸣惊人”的行为模式,折射出他渴望被认可的迫切心理。在攻取西川的战役中,庞统的这种心理达到顶点。他深知诸葛亮已先入荆州立下大功,而自己寸功未立,若不能在此战中脱颖而出,将永远活在“卧龙”的阴影下。因此,他拒绝诸葛亮“暂缓进攻”的劝告,甚至怀疑诸葛亮是“怕自己独得大功”,最终选择冒险分兵,将自己置于险地。

三、权力博弈:刘备的“平衡术”与庞统的牺牲

庞统之死,亦与刘备的权力布局密切相关。作为一方诸侯,刘备深谙“制衡之道”。他虽同时重用诸葛亮与庞统,但内心更倾向诸葛亮——诸葛亮是刘备“三顾茅庐”请出的“股肱之臣”,而庞统则是经诸葛亮推荐、张飞举荐后才被任用的“后来者”。这种微妙的权力结构,使庞统始终处于“证明自己”的压力之下。

在攻取西川的策略上,庞统与刘备的分歧暴露无遗。庞统主张“直接攻打”,认为“若迟疑不进,必有他变”;而刘备则因“仁义”之名犹豫不决,最终选择庞统提出的“中策”——设计引诱刘璋背信弃义,再师出有名。然而,这一策略的实质是让庞统充当“诱饵”,吸引刘璋的火力。庞统虽明知风险,却因急于立功而主动请缨,最终在落凤坡中箭身亡。刘备的“仁义”外衣下,隐藏着对庞统的利用与牺牲。

四、对手实力:张任的智勇与西川的韧性

庞统的死亡,亦与西川将领张任的智勇密切相关。张任是刘璋麾下少有的清醒者,他早看出刘备“狼子野心”,多次劝谏刘璋加强防备。在雒城之战中,张任不仅精准预判了庞统的进攻路线,更利用落凤坡的地形优势布下天罗地网。当庞统的军队进入伏击圈时,张任一声令下,箭如雨下,蜀军瞬间崩溃。庞统虽奋力指挥反击,却因敌军火力过猛而身中数箭,最终坠马身亡。

西川的韧性亦不可忽视。尽管刘璋昏庸,但西川地形险要、物产丰富,且将领如张任、黄权等皆非庸才。刘备攻取西川的过程远比预期艰难,从建安十六年(211年)入川到建安十九年(214年)雒城陷落,历时近四年。庞统的死亡,正是这场持久战中蜀军挫折的缩影。

五、历史回响:庞统之死的多重启示

庞统的死亡,不仅是个人的悲剧,更是三国权力博弈的缩影。它揭示了四个深刻的历史教训:

地理决定论:落凤坡的伏击战证明,地形优势在冷兵器时代往往能决定战役胜负。

性格即命运:庞统的自尊与自负,使他在关键时刻做出错误决策,最终付出生命代价。

权力制衡的代价:刘备的制衡术虽维护了团队稳定,却也牺牲了庞统这样的天才谋士。

对手不可轻视:张任的智勇提醒后人,即使面对看似弱小的对手,亦需全力以赴。

庞统死后,刘备痛哭失声,追赐其为“关内侯”,谥号“靖侯”。然而,这一切已无法挽回这位“凤雏”的生命。他的死亡,不仅让刘备失去了“安天下”的重要助力,更成为三国历史上最令人扼腕的“如果”——如果庞统未死,蜀汉的命运是否会不同?这个问题的答案,或许永远埋藏在落凤坡的黄土之下。