在辽代历史与民间信仰的交织中,萧观音与观音女的名字常被并置,甚至引发“是否为同一人”的争议。萧观音作为辽道宗耶律洪基的皇后,以才情冠绝一时;观音女则是北方民间信仰中“观音菩萨化身”的称谓。二者虽同处辽代文化场域,却分属历史人物与宗教符号两个截然不同的范畴。要解开这一身份谜题,需从历史实录、宗教传播与文化融合三重视角展开剖析。

一、萧观音:辽代宫廷的文学皇后

萧观音(1040-1075)的生平轨迹,在《辽史》中有着清晰记载:

出身显赫:作为辽太祖耶律阿保机后裔,她出身于辽代最尊贵的后族萧氏。其父萧惠为辽兴宗朝重臣,这种门第背景为她入主中宫奠定基础。

才情卓绝:萧观音以“通音律,善诗词”著称,其《伏虎林应制》诗“威风万里压南邦,东去能翻鸭绿江”尽显巾帼豪气。这种文学成就,使她成为辽代后妃文化的代表。

政治悲剧:因卷入“十香词冤案”,萧观音遭诬陷与伶官赵惟一私通,被辽道宗赐死。这一事件折射出辽代宫廷政治的残酷性,与其文学形象形成强烈反差。

二、观音女:北方民间信仰的符号化身

与萧观音的历史确定性不同,“观音女”是佛教中国化过程中产生的民间信仰符号:

信仰起源:随着佛教在辽代的传播,观音菩萨“救苦救难”的形象深入人心。在北方游牧民族中,观音逐渐被女性化、本土化,形成“观音女”的民间称谓。

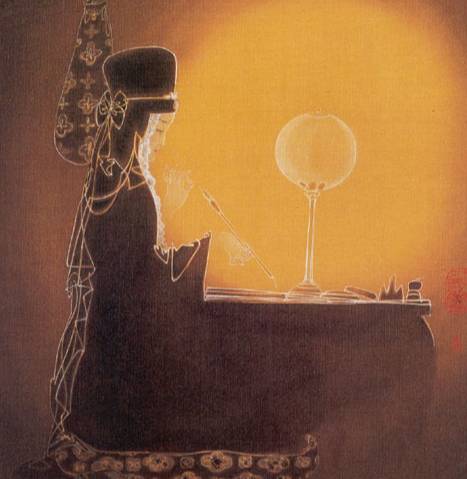

形象特征:辽代壁画中的观音女常呈女真人装束,手持杨柳净瓶,骑乘狮、象等坐骑。这种形象融合了佛教神祇与萨满教“柳枝神”的元素,体现文化交融。

功能演变:从单纯的救世主转变为地方守护神。辽道宗时期,上京、中京等地建有多座“观音女庙”,成为民众祈雨、求子的信仰中心。

三、混淆之源:历史人物与宗教符号的互动

萧观音与观音女的身份混淆,源于辽代特殊的文化语境:

姓名巧合:萧观音本名“观音女”,这一鲜卑语名字在契丹语中意为“智慧女神”。这种命名传统与佛教观音信仰形成巧合,为后世混淆埋下伏笔。

政治利用:辽道宗为平息“十香词案”民愤,曾将萧观音比作“妖女”,而民间则将其遭遇与观音信仰结合,衍生出“皇后遭谗,观音显灵”的传说。

文学演绎:元代《辽史演义》等通俗文学,为增强戏剧性,将萧观音塑造为“观音女转世”。这种虚构在明清戏曲中不断强化,最终形成“萧观音即观音女”的民间认知。

四、历史与信仰的分野:从实证到象征的跨越

尽管存在诸多关联,但萧观音与观音女的本质差异不容忽视:

历史属性:萧观音是真实存在的历史人物,其生平事迹在《辽史·后妃传》中有明确记载,具有可考的时间坐标与家族谱系。

信仰属性:观音女是宗教符号的拟人化表达,其信仰体系依托于佛教经典与民间传说,不具备具体的历史对应物。

文化功能:萧观音代表辽代贵族文化的精英面向,观音女则体现民间信仰的大众面向。二者在文化场域中形成互补而非重叠。