德里苏丹国作为中世纪后期印度次大陆的重要政权,其归属问题常引发讨论——它究竟是否属于现代意义上的“印度”?从历史地理、政权性质与文化影响等维度分析,德里苏丹国与印度次大陆存在紧密联系,但与现代印度国家存在本质差异。

地理疆域:立足印度次大陆的统治中心

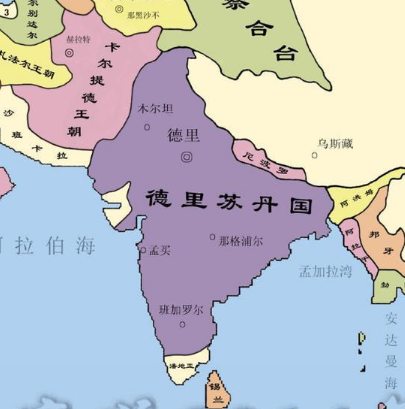

德里苏丹国核心疆域覆盖北印度地区,首都德里位于朱木拿河(亚穆纳河)畔,是连接印度斯坦腹地与西北边境的战略枢纽。其疆域东起孟加拉湾沿岸,西达旁遮普平原,南抵纳尔默达河流域,北接喜马拉雅山南麓,与现代印度北部多个邦的地理范围高度重合。这一区域正是印度次大陆文明的核心发源地,恒河、印度河流域的农业经济与城市文明为德里苏丹国提供了统治基础。例如,德里作为都城,既是军事要塞,也是宗教与商业中心,其地理位置凸显了该政权对印度次大陆核心区域的掌控。

政权性质:外来军事贵族建立的伊斯兰国家

德里苏丹国由突厥人、阿富汗人军事贵族建立,实行伊斯兰教法统治。1206年,古尔王朝总督库特布丁·艾伊拜克以德里为中心建立政权,标志着突厥-阿富汗军事集团对印度次大陆的征服完成。其统治阶层以“四十大家族”为核心,通过军事采邑制(伊克塔制)分封土地,依赖中亚雇佣军维持统治。例如,卡尔吉王朝的阿拉乌德丁·卡吉尔曾建立4.7万人的精锐骑兵部队,对内镇压印度教封建主,对外抵御蒙古察合台汗国的入侵。这种政权模式与印度本土王朝的封建制度存在显著差异,其伊斯兰教属性更强化了其外来政权的特征。

文化影响:印度教与伊斯兰教的交融与冲突

德里苏丹国时期,印度次大陆的文化生态发生深刻变革。一方面,伊斯兰教建筑艺术与波斯-阿拉伯文化渗透至印度,德里库特布塔、阿格拉红堡等建筑成为多元文化融合的见证;另一方面,高压政策引发社会矛盾,如强征人头税、强迫改宗等措施激化了印度教徒与穆斯林统治者的对立。然而,文化交融亦催生了新的艺术形式,如莫卧儿王朝前期的细密画便融合了波斯绘画技法与印度本土题材。这种复杂的历史进程表明,德里苏丹国既是印度次大陆文化转型的推动者,也是宗教冲突的制造者。

历史定位:印度次大陆历史进程的关键节点

德里苏丹国统治北印度长达320年,其兴衰深刻影响了印度次大陆的政治格局。1526年,莫卧儿帝国开国君主巴布尔在帕尼帕特战役中击败洛迪王朝末代苏丹,标志着德里苏丹国的终结。尽管如此,该政权为莫卧儿帝国的建立奠定了基础——巴布尔继承了德里苏丹国的行政体系与军事技术,并将其扩展至整个南亚次大陆。因此,德里苏丹国既是印度中世纪历史的组成部分,也是连接古代印度文明与莫卧儿帝国的重要桥梁。

德里苏丹国虽非现代意义上的“印度”,但其与印度次大陆的地理、政治与文化联系不可分割。作为外来征服者建立的伊斯兰政权,它既塑造了北印度的历史轨迹,也反映了中世纪南亚次大陆多元文明互动的复杂性。这一政权的遗产至今仍影响着印度次大陆的文化认同与历史叙事。