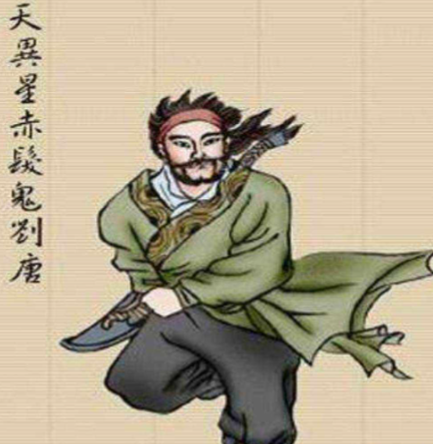

在《水浒传》的江湖叙事中,“赤发鬼”刘唐的形象始终笼罩着一层神秘色彩。无论是央视版电视剧中红发如焰的视觉冲击,还是民间传说里“红毛鬼”的骇人称谓,都让这个角色与“红色头发”产生了强烈绑定。然而,当我们翻开原著,却发现这一印象竟是一场跨越八百年的误解。

一、原著考据:朱砂记上的黑黄毛,而非满头红发

《水浒传》第十二回对刘唐的首次外貌描写堪称经典:“紫黑阔脸,鬓边一搭朱砂记,上面生一片黑黄毛。”这段文字明确指出,刘唐的“赤发”并非指满头红发,而是鬓角处一块朱砂色的胎记,其上生长着黑黄色的毛发。这一特征与“鬼”的联想,源于胎记的狰狞形态——黑黄相间的毛发在红色胎记上丛生,远观如鬼面獠牙,故得“赤发鬼”之诨号。

更耐人寻味的是,刘唐在自我介绍时特意强调:“因这鬓边有这搭朱砂记,人都唤小人做赤发鬼。”这一细节不仅坐实了绰号来源,更暗示了宋代社会对异常体貌的标签化认知。在医学不发达的古代,胎记常被视为“天罚”或“异兆”,刘唐的凶悍外貌与江湖游侠的身份叠加,自然成为民间传说的绝佳素材。

二、历史溯源:从“尺八腿”到“赤发鬼”的绰号演变

刘唐的绰号并非一成不变。在宋元时期的《大宋宣和遗事》中,他被称为“赤发鬼”;而在同时期龚开的《宋江三十六人赞》里,其绰号却是“尺八腿”。这一矛盾现象揭示了绰号演变的复杂性:

谐音转化:“尺八腿”与“赤发鬼”在吴语中发音相近,可能因民间说书人的口误或刻意改编逐渐混同。

形象强化:随着水浒故事从市井说书走向文学创作,作者施耐庵为突出人物特色,选择更具视觉冲击力的“赤发鬼”替代“尺八腿”,使刘唐的形象更符合“天异星”的星宿设定。

文化隐喻:红色在宋代文化中兼具“忠义”与“妖异”的双重属性。刘唐的“赤发”既暗示其反抗朝廷的叛逆性,又通过胎记的“天授”特征,为其行为赋予某种宿命论的合理性。

三、影视改编:红色头发的视觉误读与文化投射

尽管原著清晰描绘了刘唐的胎记特征,但各版本电视剧仍不约而同地将其塑造为红发形象。这种改编背后,是影视艺术对文学符号的再创造:

视觉简化:胎记的细节描写难以通过演员妆容精准还原,而红发则能瞬间传递“异类”的视觉信号,符合观众对“鬼”的刻板印象。

文化联想:在闽粤地区,“红毛鬼”曾是外国人或海盗的代称,影视剧可能借这一地域文化记忆,强化刘唐的“边缘人”身份。

戏剧冲突:红发与宋代主流审美形成强烈反差,凸显刘唐与体制的对立,为后续“劫生辰纲”等情节铺垫情绪张力。

然而,这种改编也引发了学术争议。有研究者指出,红发形象可能误导观众对刘唐性格的理解——原著中的他虽粗犷,却非鲁莽之辈,其智取生辰纲的计谋与多次战场立功,均展现出精明与勇猛并存的特质。

四、深层隐喻:赤发背后的北宋末世焦虑

若将刘唐的“赤发”置于更广阔的历史语境中,会发现这一符号承载着深刻的时代隐喻。在《宋会要辑稿》中,红发被归为“阴阳失序之兆”,暗示社会动荡;而《宣和遗事》中“赤须龙”的谶语,更直接关联到宋徽宗时期的农民起义。刘唐的赤发,恰似一面镜子,映照出北宋末年的多重危机:

盐政溃烂:作为私盐贩子,刘唐的生存状态折射出国家盐税制度的崩溃。

道德失序:他对“不义之财”的争夺与个人分赃的矛盾,暴露出民间对官僚腐败的愤懑。

暴力诗学:从曾头市冲锋到杭州战死,刘唐的每一次搏杀都是对“更戍法”军事体制的血色控诉。