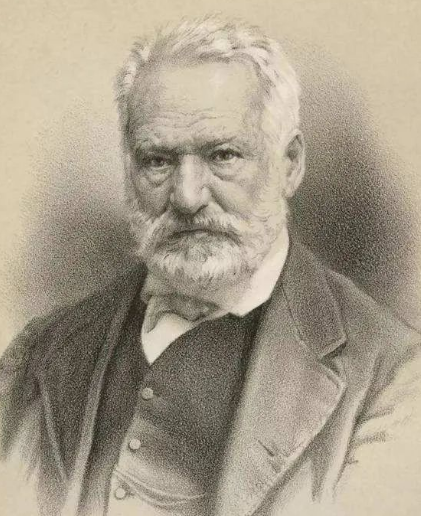

维克多·雨果(Victor Hugo,1802年2月26日—1885年5月22日),这位被誉为“法兰西的莎士比亚”的文学巨匠,以其深邃的思想、磅礴的笔触和炽热的人道主义情怀,在19世纪的法国乃至世界文坛留下了不可磨灭的印记。他的一生,是文学创作与政治斗争交织的传奇,是浪漫主义与现实主义交融的典范。

早年经历与文学启蒙

雨果出生于法国东部城市贝桑松,父亲是拿破仑麾下的将军,母亲则是虔诚的天主教保皇主义者。这样的家庭背景,既赋予了他对自由与革命的向往,也让他对宗教与道德有着深刻的思考。幼年时期的雨果便展现出极高的文学天赋,16岁时已能创作出杰出的诗句,17岁参与主编《文学保守者》杂志,19岁成为法国图卢兹学院院士。这些早期的文学实践,为他日后的创作奠定了坚实的基础。

文学创作:浪漫主义的巅峰之作

雨果的文学创作生涯跨越半个多世纪,作品涵盖诗歌、小说、戏剧、散文及文艺评论等多个领域。他的作品以其独特的浪漫主义风格著称,善于将瑰丽的想象与深刻的社会现实相结合,塑造出众多鲜明生动的人物形象。

《巴黎圣母院》:美与丑的永恒交响

1831年出版的《巴黎圣母院》,是雨果浪漫主义文学的里程碑之作。小说以15世纪路易十一统治下的法国为背景,通过吉卜赛女郎爱斯美拉达与圣母院教堂副主教弗洛罗、弃儿卡西莫多之间的纠葛,揭露了宗教的虚伪和封建制度的黑暗。爱斯美拉达的美丽与纯洁,卡西莫多的丑陋与善良,弗洛罗的阴险与卑鄙,三者之间形成了鲜明的对比,展现了雨果对于人性善恶的深刻洞察。小说中“美就在丑的旁边,畸形靠近着优美,粗俗藏在崇高的背后,恶与善并存”的哲理,至今仍发人深省。

《悲惨世界》:人类苦难的百科全书

如果说《巴黎圣母院》是雨果浪漫主义的巅峰之作,那么《悲惨世界》则是他现实主义与浪漫主义结合的典范。这部小说以主人公冉·阿让的个人经历为主线,融进了法国的历史、革命、战争、道德哲学、法律、正义和宗教信仰等多个层面。冉·阿让因偷窃一片面包而入狱十九年,出狱后化名马德兰,凭借意志和基督教信仰努力救赎自己,最终成为海滨蒙特伊小城的市长。然而,警长沙威的追捕、芳汀的悲惨遭遇、珂赛特的成长历程,以及马吕斯的革命梦想,共同编织出一幅波澜壮阔的社会画卷。《悲惨世界》不仅是一部文学作品,更是一部人类苦难的“百科全书”,它深刻揭露了社会的腐朽与罪恶,对穷苦人民表示了深切的同情与悲悯。

《九三年》:革命与人性的终极拷问

雨果的最后一部长篇小说《九三年》,创作于他流亡海岛期间。小说以1793年法国大革命为背景,塑造了旺代叛军首领朗德纳克侯爵、共和军司令郭文以及公安委员会特派员西穆尔登三个中心人物。围绕他们之间的复杂关系,雨果展开了错综复杂的情节描绘,展现了资产阶级和封建势力在一七九三年进行殊死搏斗的历史场面。小说结尾处,朗德纳克因良心发现返回大火焚烧中的城堡救出三个孩子,郭文为叔祖的人道精神所感动情愿用自己的头颅换取朗德纳克的生命,西穆尔登则在郭文人头落地的同时开枪自杀。这一系列悲剧性的结局,深刻揭示了革命与人性的冲突与融合。

政治生涯:从共和斗士到流亡诗人

雨果不仅是一位伟大的文学家,更是一位坚定的共和斗士。1845年,他被法王路易·菲利普授予上议院议员职位,自此专心从政。1848年法国二月革命爆发后,他四处奔走宣传革命,为人民贡献良多,赢得新共和政体的尊敬,晋封伯爵并当选国民代表及国会议员。然而,当拿破仑三世称帝时,雨果对此大加攻击并因此被放逐国外。在长达19年的流亡生涯中,他完成了《悲惨世界》等不朽之作,继续以笔为剑,为自由与正义而战。

晚年生活与国葬哀荣

1870年法国恢复共和政体后,雨果结束流亡生涯回到法国。他积极参与社会事务,号召人民抗击德国侵略者,并在晚年继续创作了《笑面人》《海上劳工》等优秀作品。1885年5月22日,这位文学巨匠在巴黎逝世,享年83岁。法国政府为他举行了盛大的国葬仪式,百万民众自发走上街头为他送行。雨果的遗体被安葬在先贤祠中,与伏尔泰、卢梭等法国历史上的伟大人物并列在一起,永远铭记在法兰西民族的历史长河中。