六部尚书作为中国古代官制的核心职位,自隋唐确立至明清延续,始终是中央政府行政体系的支柱。其职能覆盖国家治理的各个领域,若以现代视角审视,这些职位的权责范围与决策层级,可与当代国务院部委首长形成深度对应。这种跨越时空的职能映照,不仅揭示了古代官制的科学性,更折射出中华文明治理智慧的延续性。

一、六部尚书的职能定位与历史沿革

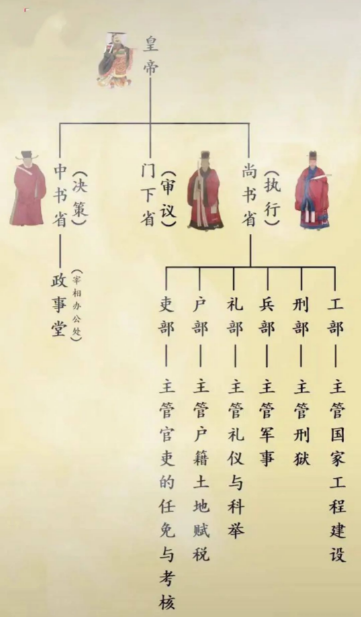

六部制度萌芽于汉代,成熟于隋唐,最终形成以吏、户、礼、兵、刑、工为核心的行政体系。尚书作为各部最高长官,直接对皇帝负责,参与国家决策并管理具体事务。例如,明代废除丞相后,六部尚书成为独立行政主体,其权力达到顶峰;清代虽设军机处,但六部仍保持行政中枢地位,尚书品级稳定在从一品。

这种制度设计体现了中国古代“分权制衡”的智慧:吏部掌官吏任免,户部统财政税收,礼部主典礼外交,兵部辖军事国防,刑部司司法刑狱,工部管工程营造。六部既相互独立又协同运作,形成覆盖国家治理全领域的行政网络。

二、现代职能对照:从单一部门到系统整合

将六部职能与现代官制对比,需突破“一对一”的简单对应,而应关注其职能的复合性与系统性:

吏部尚书:人事中枢的现代化转型

吏部掌管文官选拔、考核、升降,相当于现代组织部与人社部的职能整合。明代吏部尚书可独立决定四品以下官员任免,其权力远超单一部门。现代组织部虽不直接管理薪酬,但通过干部考核、任免等核心职能,延续着吏部“吏治中枢”的历史定位。

户部尚书:财政经济的全链条管理

户部职能涵盖税收、户籍、土地、漕运、仓储,相当于财政部、税务总局、民政部、商务部及国家粮食和物资储备局的综合体。清代户部下设14个清吏司,按地域分工管理全国财政,这种“中央统筹+地方分治”的模式,与现代财政体系中的垂直管理与属地管理相结合原则高度契合。

礼部尚书:文化外交的双重使命

礼部不仅主管祭祀、科举,还负责藩属国事务与外国使节接待,其职能跨越教育部、文化部、外交部三大领域。明代礼部尚书需主持殿试,清代则增设“主客清吏司”专管外宾,这种“文化输出+外交接待”的双重角色,在当代由文化部与外交部协同承担。

兵部尚书:军事国防的复合型职能

兵部统辖全国武官选授、军备管理、驿传调度,相当于国防部、公安部及交通运输部的部分职能叠加。清代兵部尚书虽不直接指挥军队,但掌握武官考核、军械制造等核心权力,其“军政综合管理者”的定位,与现代国防部统筹军事行政的职能形成呼应。

刑部尚书:司法体系的顶层设计者

刑部负责全国刑名案件复核与法律修订,其职能覆盖最高人民法院、最高人民检察院及司法部。清代刑部下设17个清吏司,按省分核案件,这种“中央复核+地方初审”的司法架构,与现代“四级两审”制度存在历史延续性。

工部尚书:工程建设的系统化监管

工部管理土木建筑、水利工程、矿冶制造,相当于住房和城乡建设部、水利部、工业和信息化部及自然资源部的职能整合。明代工部尚书需主持皇城修缮,清代则增设“制造库”专管皇家器物制作,这种“国家工程总管”的角色,在当代由多个专业部门分工协作完成。

三、权力边界:古代职能的现代启示

六部尚书虽权责广泛,但其权力受三重制约:其一,皇帝作为最终决策者,掌握人事任免与政策拍板权;其二,六部之间存在职能交叉,如户部与工部在漕运管理上的协同;其三,监察机构(如都察院)的制衡,确保行政权力不致滥用。

这种制度设计对现代治理具有借鉴意义:当代国务院部委虽分工更细,但跨部门协调机制(如部际联席会议)与古代六部协同模式存在共性;而古代“决策-执行-监督”的三权分立,更与现代政府架构形成跨时空呼应。