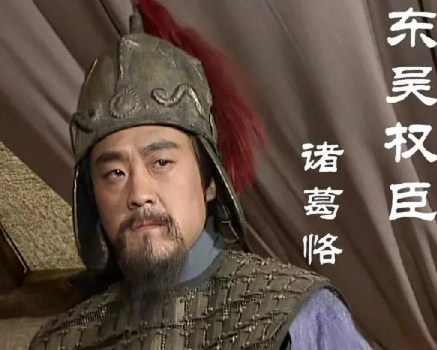

作为三国时期吴国权臣,诸葛恪(203-253年)的一生充满戏剧性。他以神童之姿崛起,却因性格缺陷走向悲剧结局。后世对他的评价毁誉参半,既赞其才智超群,亦斥其刚愎自用。其生平轶事更成为后人解读其性格的钥匙。

一、后世评价:才智与性格的双重镜像

同时代人的矛盾认知

孙权对诸葛恪的评价堪称典型。他既称其“蓝田生玉”,又直言其“刚愎自用”。诸葛亮曾评价侄子“疏放”,认为其性格不适合掌管军粮事务;诸葛瑾则预言“此子非保家之主也”。滕胤、胡综等东吴大臣曾赞其“英才卓越”,但羊衟、邓艾等人均批评其骄横奢侈。这种矛盾评价源于诸葛恪早期展现的治国才能与后期独断专权形成的反差。

后世史家的深刻剖析

陈寿在《三国志》中以“骄且吝”三字概括其性格缺陷,认为其“不能虚心待人,终致败亡”。明代思想家李贽则直言其“不禁熬炼”,对比诸葛亮街亭之败后的自我检讨,凸显其政治成熟度的差距。这种评价折射出传统史家对“德才兼备”的执念,也揭示了诸葛恪悲剧的必然性。

民间视角的同情与批判

民间传说中,诸葛恪常被塑造为“聪明反被聪明误”的典型。其被孙峻刺杀的惨烈结局,既引发对权力斗争残酷性的感慨,也暗含对“性格决定命运”的朴素认知。这种评价与正史形成互补,共同构建了诸葛恪复杂的历史形象。

二、轶事典故:才思敏捷与性格缺陷的双重展现

“添字得驴”的机智

《三国志》记载,孙权曾以“诸葛子瑜”(诸葛瑾面长似驴)戏谑其父。年仅六岁的诸葛恪跪请添笔,在驴脸题字处续写“之驴”,既化解父亲尴尬,又赢得满座喝彩。这一典故被冯梦龙收入《古今谭概》,成为后世称颂其急智的经典案例。

“舌战群臣”的锋芒

诸葛恪与蜀汉使者费祎的辩论堪称外交经典。孙权宴请费祎时,故意令群臣伏食不起。费祎以“凤凰来翔,麒麟吐哺。驴骡无知,伏食如故”讥讽东吴群臣。诸葛恪当即反击:“爰植梧桐,以待凤凰。有何燕雀,自称来翔?何不弹射,使还故乡!”其机敏应答令费祎停食索笔,作《麦赋》应对,诸葛恪亦作《磨赋》,展现其文采与辩才。

“马耳割记”的诡辩

诸葛恪曾向孙权献马,并在马耳割记作为标识。范慎嘲讽其“残其耳,岂不伤仁”,诸葛恪以“母为女穿耳附珠,何伤于仁”反驳。这一典故既显示其辩才,也暴露其善用诡辩的性格缺陷。

“山越平定”的政绩

诸葛恪任丹阳太守时,通过“缮藩篱,不与交锋。候其谷稼将熟,辄纵兵芟刈”的策略,迫使山民出山接受管理,三年获甲士四万。此举虽被陈寿评价为“盛陈其必捷”,但确实解决了吴国长期未决的难题,展现其军事与政治才能。

三、悲剧根源:性格缺陷与权力游戏的碰撞

诸葛恪的悲剧本质上是性格缺陷与权力游戏的碰撞。其“骄且吝”的性格导致:

独断专权:东兴大捷后,他不顾国力衰微,执意伐魏,最终兵败合肥新城。

掩饰错误:为掩盖败绩,他加重赋税,独断朝政,引发民怨沸腾。

政治孤立:其刚愎自用导致与孙峻、滕胤等权臣矛盾激化,最终被设计杀害,夷灭三族。