在元代画坛的星空中,倪瓒(1301—1374)以“逸品”之姿独树一帜。这位出身无锡富商之家却选择散尽家财、隐居太湖的画家,用“折带皴”的枯笔与“一河两岸”的空寂构图,不仅开创了南宗山水画的典范,更以“聊以自娱”的艺术理念,重塑了中国文人画的审美标准。其影响跨越六百年,至今仍在董其昌、石涛、八大山人等巨匠的笔墨间回响。

一、技法革新:从“折带皴”到“一河两岸”的构图革命

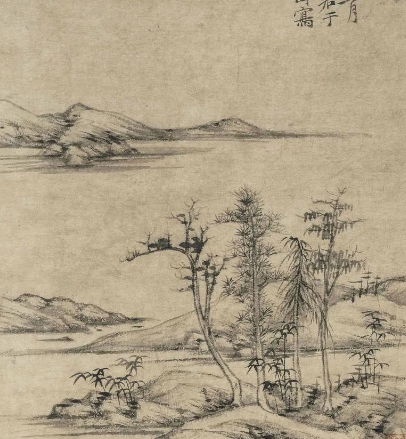

倪瓒的笔墨语言堪称一场静默的革命。他师法董源却突破其繁密,受赵孟頫影响却更趋简淡,最终以侧锋干笔创造出“折带皴”——这种如折带般刚劲的线条,既表现了江南土石的质感,又以枯笔的飞白传递出岁月的沧桑。在《渔庄秋霁图》中,近景的坡石与远处的平冈被大片留白分隔,形成“一河两岸”的经典构图。这种极简主义并非空无一物,而是以虚空暗示无限,正如他在题跋中所言:“江城风雨歇,笔研晚生凉。”留白处的水波荡漾,恰是观者心灵的投射。

这种技法深刻影响了后世画家。明代董其昌在《画旨》中直言:“倪云林画,世所宝者,不过数幅,然皆以疏淡为宗。”清初石涛的《山水清音图》中,近景的怪石与远山的云雾间,分明可见倪瓒“折带皴”的变体;八大山人更将倪瓒的简率推向极致,其《河上花图》中,荷花与坡石的勾勒几乎与倪瓒的墨竹异曲同工。

二、艺术哲学:“逸气”与“自娱”的文人画精神

倪瓒的艺术思想,核心在于“逸气”与“自娱”。他在《清閟阁集》中写道:“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。”这种“自娱说”并非消极避世,而是将绘画视为精神自由的载体。他笔下的山水从不描绘人物,却通过“空亭无人”的意象,传递出“天地与我并生,而万物与我为一”的哲学境界。在《六君子图》中,六株挺拔的乔木立于坡石之间,无一人迹,却以“君子”之喻暗含对气节的坚守——这种“托物言志”的手法,成为后世文人画的重要范式。

明代江南文人以收藏倪瓒画作分雅俗,正是对其艺术精神的认同。文徵明在《题倪云林树石图》中感慨:“云林画,简淡中自有一种高逸之气。”这种“高逸”不仅体现在笔墨上,更是一种生活态度的外化。倪瓒晚年因洁癖得罪狱卒,被锁于溺器旁,却仍以“愤哽竟成脾泄”的姿态维护精神洁净,其人格与艺术的统一,使“云林规范”成为文人画的道德标杆。

三、跨时代影响:从元代到现代的审美传承

倪瓒的影响早已超越绘画领域,成为中国文化精神的符号。清代《四库全书》收录其诗文集,称其“诗文清隽,画尤超逸”;近代黄宾虹在《古画微》中评价:“倪云林一变古法,以天真幽淡为宗。”现代艺术史家高居翰更指出,倪瓒的“淡泊”与“萧疏”特质,是中国艺术对现代性困境的提前回应——在物质丰裕的时代,其画作中的“空”与“静”,恰是对精神焦虑的治愈。

当代艺术实践中,倪瓒的遗产仍在延续。2025年上海博物馆举办的“元四家特展”中,《容膝斋图》前始终人潮涌动,观众在“若可容可栖,何必园华屋”的题跋前驻足,思考着物质与精神的关系;无锡博物院推出的“云林鹅”美食体验活动,以倪瓒发明的古菜为媒介,让公众在味觉中感受文人雅趣。这种跨感官的传承,证明倪瓒的艺术早已融入中国文化的基因。