“华夏”作为中华民族的代称,承载着五千年文明的集体记忆。从甲骨文的刻痕到典籍的记载,从礼乐制度的构建到民族融合的历程,这一词汇的演变史正是中华文明多元一体的生动缩影。

一、文字溯源:从单字到复合词的语义嬗变

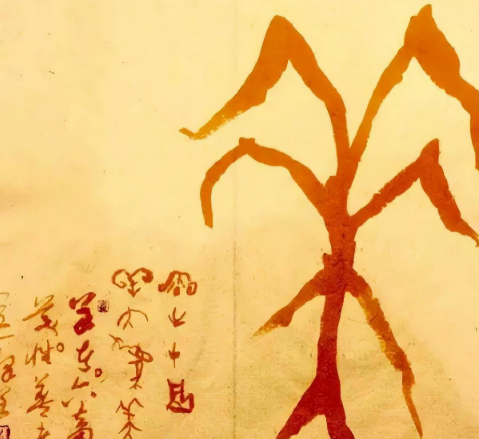

“华”与“夏”的原始含义在甲骨文中已见端倪。“华”字本义为草木繁盛,引申出服饰华美、文化昌明之意,如《左传》载“冕服采装曰华”;“夏”字在甲骨文中象征盛大,特指中原居民,如《尚书》言“蛮貊率俾”中的“华夏”即指中原文明。二字连用最早见于《尚书·周书·武成》“华夏蛮貊,罔不率俾”,春秋时期通过《左传》“裔不谋夏,夷不乱华”的表述,形成固定称谓。

唐代经学家孔颖达在《春秋左传正义》中给出经典诠释:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”这一阐释将物质文明(服饰)与精神文明(礼仪)双重内涵注入词义内核,使“华夏”超越地理概念,成为文明高度的象征。

二、历史建构:从部落联盟到文明共同体的演进

1. 三皇五帝时期的文明奠基

考古发现印证了华夏文明的多元起源。仰韶文化(距今7000-5000年)的彩陶艺术、大地湾文化(距今8000年)的宫殿建筑、龙山文化(距今4500-4000年)的黑陶技术,共同构成华夏先民的物质遗产。传说中的有巢氏构木为巢、燧人氏钻木取火、伏羲氏创制八卦、神农氏尝百草,这些人文始祖的传说折射出早期文明的技术突破与认知革命。

2. 夏商周时期的共同体形成

阪泉之战(黄帝与炎帝)与涿鹿之战(炎黄联盟与蚩尤)的传说,标志着部落联盟的初步整合。商周时期通过分封制将文明辐射至黄河长江流域,甲骨文与金文的成熟使用、青铜礼器的系统化,构建起“礼乐文明”的核心框架。周公制礼作乐确立的等级制度,使“华夏”从血缘共同体升华为文化共同体。

3. 秦汉以降的民族融合

秦始皇“书同文、车同轨”的政策,汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”的举措,强化了文化认同。魏晋南北朝时期,北魏孝文帝推行汉化改革,五胡政权主动接受中原典章制度;隋唐时期,李唐皇室自称陇西李氏与鲜卑独孤氏的混血,印证了“夷狄入华夏则华夏之”的包容性。这种动态的文化整合,使“华夏”概念突破血缘界限,演变为超越族类的文明共同体。

三、文化象征:从地理标识到精神图腾的升华

1. 地理维度的扩展

早期“华夏”专指黄河中下游的豫州、兖州等地,随着楚国“问鼎中原”、吴越“服膺华夏”,其范围逐渐涵盖长江流域。汉代张骞通西域后,“西域都护府”的设立使“华夏”地理边界延伸至葱岭;唐代“天可汗”制度的确立,更将东北、漠北、西域纳入文明辐射圈。

2. 精神价值的凝聚

儒家“仁义礼智信”的伦理体系、道家“天人合一”的哲学思想、法家“以法治国”的治理智慧,共同构成华夏文明的精神内核。四大发明(造纸术、印刷术、火药、指南针)的技术突破,科举制度的公平选拔机制,《诗经》《楚辞》的文学成就,均彰显出华夏文明对人类文明的独特贡献。

3. 现代语境的传承

孙中山先生提出的“中华民族”概念,毛泽东同志强调的“中华民族大家庭”,习近平总书记提出的“铸牢中华民族共同体意识”,均延续了“华夏”所蕴含的文化包容性与民族凝聚力。在当代语境中,“华夏”既是历史记忆的载体,更是文化自信的象征。