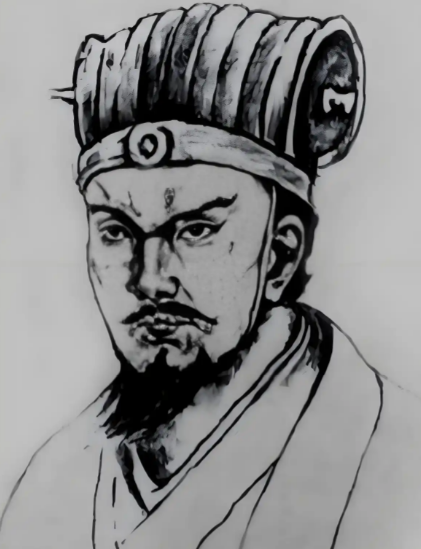

在中国盗墓史上,五代十国时期的耀州节度使温韬以盗掘唐陵闻名,民间甚至流传“温韬盗尽唐十八陵”的说法。然而,结合正史记载、考古发现与学术研究,这一说法存在夸大成分,真相远比传说复杂。

一、史书记载:温韬的疯狂盗墓与“未竟之功”

《旧五代史·温韬传》与《资治通鉴》均明确记载,温韬在耀州节度使任上七年间,“唐诸陵在境者悉发”,即辖区内的唐陵几乎被掘遍。其中,唐太宗昭陵的盗掘细节尤为触目惊心:温韬率军从墓道进入地宫,发现“宫室宏丽,不异人间”,正寝与东西厢列满石床,床上铁匣中藏有钟繇、王羲之真迹等前朝书画。这些文物被温韬尽数掠夺,导致王羲之《兰亭序》真迹下落成谜,成为中国艺术史上最大悬案之一。

然而,温韬的盗墓行为并非毫无阻碍。当其试图盗掘唐高宗李治与武则天合葬的乾陵时,遭遇诡异天气:每次率军上山便狂风暴雨、电闪雷鸣,甚至有巨石滚落,撤军后天气立即转晴。迷信“鬼神护陵”的温韬最终放弃,乾陵因此成为唐十八陵中唯一未被盗掘的帝王陵。这一记载虽带神秘色彩,但《新五代史》与《宋会要》均印证了乾陵幸免于难的事实。

二、考古实证:唐陵被盗的复杂图景

现代考古发现为唐陵被盗提供了直接证据:

唐僖宗靖陵:1995年抢救性发掘证实,其地宫早在温韬时期已被盗空,墓道内仅存少量残破文物。

唐玄宗泰陵:墓道口暴露,封墓条石缺失,墓内填满黄土与酸枣刺,显示北宋时期曾封堵被盗墓道。

唐宣宗贞陵:上世纪八十年代普查发现,墓道口有明显开凿痕迹,散落青石与抛置石条,印证被盗历史。

然而,考古证据也揭示了温韬并非唯一盗墓者。例如,唐末农民起义军领袖黄巢、五代军阀李茂贞等均被怀疑参与盗陵。北宋《宋会要》记载,宋太祖赵匡胤修复唐陵时,发现12座陵墓已被盗,但未明确责任人。这表明唐陵被盗是五代乱世中多方势力共同作用的结果,温韬虽为主犯,但难以独揽全部罪责。

三、学术争议:温韬的统治范围与盗墓能力

关于温韬是否盗尽十八陵,学术界存在争议。关键问题在于其统治范围:

耀州辖区:温韬任耀州节度使时,辖区包括今陕西富平、泾阳等地,境内唐陵有简陵、元陵、章陵、定陵、丰陵、崇陵、贞陵共7座。

李茂贞控制区:温韬曾为李茂贞义子,理论上可进入其控制的三原、礼泉等地,但公开盗掘献陵、庄陵、端陵、昭陵、建陵难度极大。

蒲城陵区:桥陵、泰陵、景陵、光陵位于蒲城,远离温韬势力范围,盗掘可能性极低。

陕西师范大学历史教授王怀双指出,温韬“盗十七陵”的说法可能夸大了其实际能力。结合五代时期军阀割据、信息闭塞的背景,温韬更可能集中盗掘辖区内陵墓,而对其他陵区无能为力。

四、历史教训:温韬盗墓的文化代价

无论温韬盗掘了多少陵墓,其行为对中国文化遗产的破坏都是不可估量的。据《友会谈丛》记载,温韬从简陵盗出18尊银罗汉,每尊重达数百斤,需十余头耕牛牵引方能运出。这些文物或被熔毁造器,或流散民间,导致唐代皇室珍宝几乎荡然无存。更令人痛心的是,温韬不识书画价值,将昭陵中的《兰亭序》等真迹外包装撕毁,仅取绸缎,使无数艺术瑰宝毁于一旦。