在古代,科举制度作为选拔人才的重要途径,承载着无数寒门子弟改变命运的希望,也关乎着国家的治理与发展。然而,科场舞弊案却如毒瘤一般,屡屡侵蚀着这一制度的公平与公正。透过历史上的几起重大科场舞弊案,我们能清晰地看到权力、金钱与公平之间激烈的博弈。

顺治十四年丁酉科场案:权力与金钱的勾结

顺治十四年(1657年),顺天府举行科举大考,主考官为翰林院侍读曹本荣、侍讲宋之绳等十四人。然而,李振邺等人虽为进士出身,却少年轻狂、浮薄寡虑。此次科举限取士子仅二百零六人,而参加考试的“八府之秀”多达四千名,另有拔贡、岁贡、官生、民监共一千七百余人。在巨大的利益诱惑下,李振邺等人借机收受财贿,应承请托。

他们公然在考场内互相翻阅试卷,按照事先拟好的名单决定取舍,全然不顾考生成绩。陆其贤行贿三千两银子后成功中举,而众多有真才实学之人却名落孙山。待到张榜公布,人情大哗,一些知道内情的老试或因落第而纷纷向官府举报。

刑科任克溥乘机具疏弹劾,事下吏部、都察院严查侦办。经查,李振邺等人“恣意贪墨行私”属实。顺治十五年正月,复试上年顺天中试举人,录取朱汉雯等一百八十二名,另有八名文理不通被革去举人。王树德、陆庆曾等多名作弊作伪者被判处死刑,其妻子父母兄弟流徙尚阳堡。此案中,权力与金钱的勾结破坏了科举的公平,让真正的人才被埋没。

咸丰八年戊午科场案:权臣的陨落

咸丰八年至九年(1858—1859年),戊午科场案爆发。御史孟傅金奏报“戍午本科顺天乡试中试举人平龄殊墨不符”,要求对其复试。咸丰帝接奏后,降旨令载垣、端华、全庆查勘,并将涉及此案的官员柏俊革职、朱凤标、程庭桂解任。

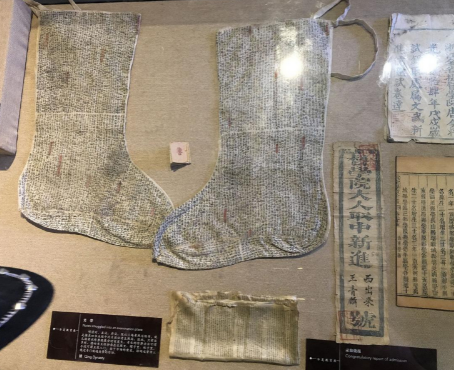

经查,平龄系厢白旗包衣,同考官编修邹应龄以其卷面有错,疑为誊录所致,便误用殊墨“率为更正”。另查出兵部主事李鸿龄为刑部主事罗鸿绎打通关节,并送条给同考官浦安,通过柏俊家人靳祥,将试卷改换,即以“恭字十二号罗鸿绎卷补中”。事后,浦安得银三百两,李鸿龄得二百两。

咸丰帝旨交王大臣核议,禀报。根据王大臣集议,咸丰帝作出裁决:判柏俊“即行处斩”;浦安、罗鸿绎、李鸿龄照例斩决;朱凤标、邹应龄革职、永不叙用。其后,咸丰帝又以程庭桂子在家接收字条,并将封套送入,程庭桂将条当即烧毁为据,交臣下集议。刑部主张减等处刑,王大臣载垣等则要从严论处。最后,咸丰帝作出裁决:依考试官及应试举子有交通嘱托,贿买关节等弊问实斩决定例,不论事成与未成,依法判处程炳采斩决,其父程庭桂“情殊可悯”,“加恩发往军台效力赎罪”。

柏俊作为一品大员、军机大臣、内阁大学士,位极人臣,却因科场舞弊案被斩首。这一案件不仅彰显了朝廷打击科场舞弊的决心,也反映出权臣在科举制度面前也并非高枕无忧,一旦触犯公平底线,必将受到严惩。

康熙五十年江南科场案:利益集团的纷争

康熙五十年(1711年),江南乡试发生科场舞弊案。苏州地区人才济济,但最终只有十三人被录取,其中五人还是通过贿赂考官买来的。苏州的学子们愤怒不已,写了对联讽刺主副考官左必蕃和赵晋。

康熙帝下令彻查,结果左必蕃被革职,赵晋被处斩。此案背后,是江南士绅阶层与科举制度之间的矛盾。江南地区经济发达,士绅阶层势力庞大,他们希望通过科举考试巩固自己的政治地位和经济利益。然而,科举名额有限,为了让自己家族的子弟能够中举,一些士绅不惜贿赂考官,破坏科举的公平。

而学子们的愤怒和抗议,则反映了他们对公平竞争的渴望。康熙帝的果断处理,在一定程度上维护了科举制度的尊严,也打击了江南士绅阶层的嚣张气焰。

科场舞弊案的真相,是权力、金钱与公平之间复杂而激烈的博弈。这些案件不仅揭示了古代科举制度存在的漏洞和弊端,也让我们看到了统治者为了维护社会公平和稳定所做出的努力。在当今社会,虽然科举制度已经成为了历史,但公平竞争的原则依然是我们选拔人才的重要准则。我们应该从历史中吸取教训,不断完善制度,加强监管,确保公平公正的环境,让每一个有才华的人都能在公平的舞台上展现自己的价值。