摊丁入亩,又称摊丁入地、地丁合一,是清朝政府将历代相沿的丁银并入田赋征收的一种赋税制度。这一改革始于康熙年间,至雍正时期全面推行,乾隆年间最终完成,标志着中国实行两千多年的人头税(丁税)正式废除。作为封建社会后期的重要赋税改革,摊丁入亩既带来了积极的社会经济效应,也暴露出深刻的制度性矛盾。

积极影响:解放生产力与稳定社会

1. 废除人头税,减轻农民负担

摊丁入亩的核心是将丁银(人头税)摊入田赋征收,实现了“地丁合一”。这一变革直接解除了无地和少地农民的丁税负担,使贫苦农民不再因人口增加而承受额外税负。例如,在山东、河北等地,自耕农的赋税压力显著降低,苏州佃农的地租下降约15%,直接改善了底层民众的生活条件。

2. 促进人口增长与劳动力流动

废除人头税后,农民生育意愿增强,人口呈现爆炸式增长。乾隆六年(1740年)全国人口突破1亿,乾隆五十七年(1790年)突破3亿,道光十四年(1834年)更达4亿,占当时世界人口超40%。同时,政府放松对户籍的控制,农民和手工业者得以自由迁徙,劳动力市场活跃,推动了城乡经济交流与工商业发展。

3. 抑制土地兼并,稳定财政收入

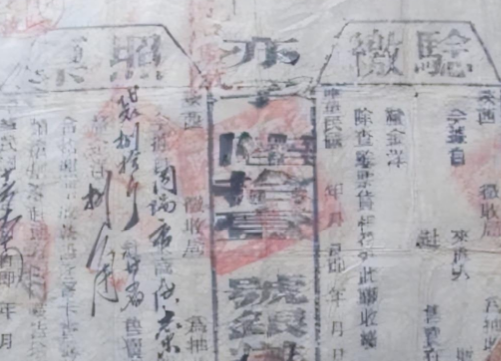

摊丁入亩通过“按田征税”削弱了土地与人口的绑定关系,使赋税负担向地主阶层倾斜。地多丁少的富户需承担更多税款,一定程度上遏制了土地兼并趋势,为清政府保存了自耕农群体。此外,改革统一了全国赋税制度,简化了征税手续,减少了官吏中饱私囊的空间,财政收入稳定性增强。康熙二十四年(1685年)田赋收入为2444万两,嘉庆十七年(1812年)增至3284万两,增幅达27.49%。

4. 推动农业商品化与经济结构转型

赋税负担的减轻刺激了土地开垦与农业投入。雍正五年至乾隆十五年,全国耕地面积从8.9亿亩增至9.4亿亩,河南新增水利工程数量增长40%。同时,经济作物种植面积扩大,山东、河北高粱占比从12%升至18%,江浙植棉面积显著增加,为手工业提供了原料,促进了资本主义萌芽的发展。

消极影响:阶级矛盾与制度性局限

1. 加重地主负担,激化阶级矛盾

摊丁入亩虽以“损富益贫”为设计初衷,但实际执行中,地主阶层通过提高地租将税负转嫁至佃农,导致“人民负担没有减轻,反而有所增加”。部分地区逃亡避税现象加剧,如四川垦荒面积虽增30%,但流民问题仍存,社会治理成本上升。

2. 未触动封建土地所有制根基

改革本质上是封建统治阶级的自我调整,其目的在于巩固政权而非消除阶级矛盾。摊丁入亩后,土地兼并并未终止,反而因赋税均摊导致地主通过垄断土地进一步剥削农民。乾隆《济宁州志》虽称其为“古未有之善政”,但浙江《嘉兴府志》也指出,富户因税负加重而隐匿田产,官府需“计亩科算”以防止欺隐,反映出改革在执行中的困境。

3. 区域差异导致政策扭曲

由于各省田赋与丁银比例不同,摊丁入亩的均摊标准存在显著差异。直隶每田赋银一两摊入丁银0.27两,而福建仅0.0527—0.312两,江苏甚至按亩摊派0.0011—0.0629两。这种“一刀切”与“灵活调整”并存的矛盾,使得部分地区农民负担不降反升,削弱了改革的普惠性。

4. 长期依赖土地税,阻碍财政现代化

摊丁入亩将丁税并入田赋后,清政府财政高度依赖土地税,忽视了工商业税收的潜力。随着人口增长与土地资源紧张,人均耕地减少导致田赋增长乏力,而工商业因赋税轻、管制松而发展受限。这种“重农抑商”的财政结构,最终成为近代中国落后于西方的制度性原因之一。

历史评价与当代启示

摊丁入亩是中国封建社会赋税制度的一次根本性变革,其积极意义在于推动了社会生产力发展、缓解了阶级矛盾,并为资本主义萌芽创造了条件。然而,改革未能突破封建土地所有制的桎梏,其“损富益贫”的设计在执行中扭曲为“富者愈富,贫者愈贫”,暴露了封建社会改良政策的局限性。

从当代视角看,摊丁入亩的成败揭示了一个核心问题:税制改革需与经济体制、政治体制协调推进。在封建社会的框架内,单一赋税调整难以解决根本矛盾;而现代税收制度改革,则需与土地制度、社会保障、市场监管等配套政策形成合力,方能实现社会公平与经济可持续增长的双重目标。