在中国历史上,陆贾以“无为而治”的治国理念、纵横捭阖的外交才能和深邃的哲学思想闻名,被誉为汉初“文治”的奠基者之一。然而,关于他是否被道教奉为神祇的问题,需结合历史文献与道教信仰体系进行严谨辨析。从现存史料看,陆贾并未被正式列入道教神仙谱系,但其思想与汉初黄老之学的交融,使其成为道教文化中隐性的精神符号。

一、陆贾的历史定位:儒道交融的治国智者

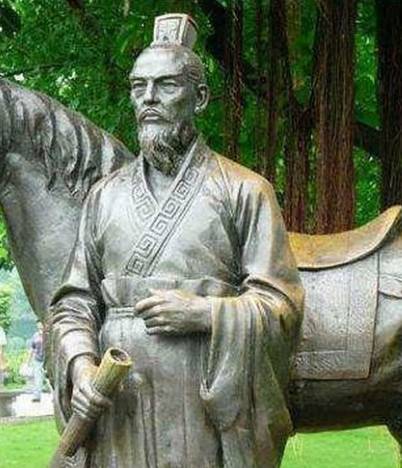

陆贾(约前240年—前170年)是西汉初年重要的政论家、外交家和思想家。他早年追随刘邦平定天下,以“马上得天下,安能马上治之”的谏言,促使刘邦采纳“逆取顺守、文武并用”的治国方略。其著作《新语》十二篇,系统总结秦亡教训,提出“道莫大于无为”的黄老思想,主张“人君在上面无为,百官在下而有为”,强调顺应自然规律、与民休息。这种思想直接影响了汉初“文景之治”的推行,为汉代“强汉”奠定基础。

陆贾的学术渊源兼具儒道色彩。他师承荀子学派,但吸收了《黄帝四经》的法治思想与《老子》的形上理论,形成“儒表道里”的混合体系。例如,他在《新语·无为》中写道:“道莫大于无为,行莫大于谨敬”,将道家“无为”与儒家“谨敬”结合,构建了汉初统治阶层认可的治理模式。这种实用主义思想,使其成为连接周秦学术与汉代新儒学的重要桥梁。

二、道教神仙体系:陆贾的缺席与思想映射

道教正式形成于东汉末年,其神仙谱系以《真灵位业图》《列仙传》等典籍为核心,收录了从上古神话人物到历代修道者的神祇。然而,陆贾并未出现在任何官方道教神仙名录中。这一现象可从三方面解释:

历史时间差:陆贾活跃于西汉初年,而道教神仙体系在东汉中后期才逐步完善。两者相隔近200年,陆贾未经历道教造神运动的“加工”。

思想定位差异:道教神仙多以“长生不死”“超凡入圣”为特征,而陆贾虽晚年信奉道家思想,但其核心贡献在于治国理政,而非个人修道成仙。他的思想更接近“人间智者”而非“超自然神灵”。

史料记载限制:现存正史如《史记·陆贾列传》《汉书·郦陆朱刘叔孙传》均未提及陆贾被神化的事迹,民间传说也缺乏相关记载。

尽管如此,陆贾的思想对道教发展产生间接影响。汉初黄老之学是道教的重要源头,而陆贾的《新语》被视为黄老思想向政治实践转化的典范。例如,他提出的“因世而权行”“握道而治”等理念,与《黄帝四经》中“法道者,与天地同体”的论述一脉相承,为道教“道法自然”的哲学提供了历史注脚。

三、陆贾与道教的隐性关联:文化符号的演变

虽然陆贾未被神化,但他在文化记忆中逐渐成为“智慧与谋略”的象征。这种象征意义在后世文献中有所体现:

文人评价中的“道家化”倾向:唐代诗人刘克庄在《陆贾》一诗中写道:“陆子优游享令名”,将其晚年逍遥自在的生活与道家“隐逸”传统关联;明代学者彭时更以“若陆贾、富弼其人者”类比,强调其外交才能中的“道家权谋”。

民间信仰的模糊性:在部分地区,陆贾因两次出使南越、说服赵佗归汉的功绩,被附会为“和合神”或“地方保护神”,但这种信仰缺乏系统性,更多是地方文化对历史人物的浪漫化解读。

道教经典的隐性引用:陆贾关于“无为”的论述,被后世道教典籍如《云笈七签》间接引用,用于阐释“清静无为”的修行法则,但其本人名字未被突出强调。

四、结论:历史真实与文化想象的边界

陆贾的历史地位毋庸置疑:他以儒道交融的思想推动汉初政治转型,其著作《新语》成为黄老政治的经典文本。然而,将陆贾视为道教神仙缺乏史料支撑,其形象更多是文化记忆中“智者”的投射,而非宗教意义上的神祇。

这一辨析不仅还原了历史真相,也揭示了文化符号的演变规律——历史人物的价值,既取决于其实际贡献,也受后世解读框架的影响。陆贾的案例提醒我们:在研究传统文化时,需区分“历史真实”与“文化想象”,以更严谨的态度理解文明传承的复杂性。