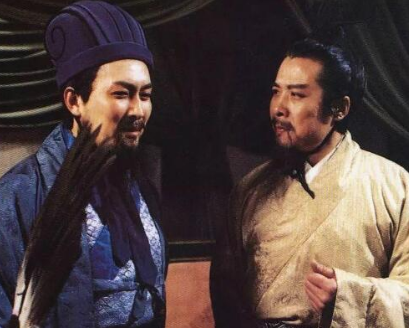

在三国历史的长河中,刘备与诸葛亮的师徒关系被传为佳话。然而,即便对这位“睿智如星”的军师充满信任,刘备始终没有将全部军权交付给诸葛亮,这背后的原因值得我们细细品味。

首先,刘备作为蜀汉的开国皇帝,深知权力的重要性和敏感性。他需要维护自己的权威,确保政权的稳定。如果将军权完全交于他人,即使对方是如诸葛亮这样的忠诚之臣,也可能引起其他将领的不满或猜忌,进而影响军队的团结和士气。

其次,刘备对诸葛亮的使用有着深思熟虑的考量。诸葛亮的长处在于谋略和治国,而非冲锋陷阵。刘备自己则是一位善于用兵的领袖,他在生前多次亲征,以身作则,鼓舞士气。这种分工合作使得蜀汉能在刘备生前保持较高的战斗力和国家运作效率。

再者,刘备也考虑到了继承问题。他希望建立一种集体领导体制,让更多的将领有机会参与决策,培养接班人。这样既能够防止权力过于集中,又能够保证在自己不在时,国家能够平稳过渡,继续运作。

最后,不得不提的是,三国时期的政治格局复杂多变,联盟和敌对关系时常转换。刘备保留军权,也是为了在对外关系上有更多的自主性和灵活性。如果完全依赖诸葛亮,一旦外交局势发生变化,可能会限制他的应对策略。

综上所述,刘备不把军权完全交付给诸葛亮,是基于对权力平衡、人才分工、继承机制和外交自主性的综合考虑。这种权力分配的智慧,不仅体现了刘备的政治远见,也为蜀汉的短期稳定奠定了基础。尽管最终未能阻止蜀汉的衰亡,但刘备与诸葛亮之间的这段历史,至今仍为世人所称颂。