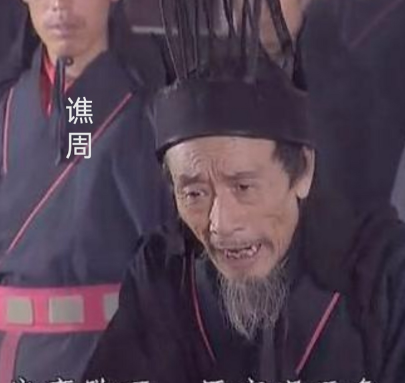

谯周(201年—270年),字允南,巴西郡西充国(今四川阆中西南)人,三国时期蜀汉著名的学者、官员。他的一生充满了智慧与争议,既以博学多才著称,又因劝刘禅投降而饱受非议。

早年经历与学术成就

谯周出生于一个书香门第,幼年丧父,但受父亲熏陶,自幼勤奋好学,饱读经书,精通六经,尤其擅长天文。他的求学之路充满了艰辛,家中贫困却从不留心治理产业,整日孜孜不倦地诵读典籍,甚至达到了废寝忘食的程度。这种对知识的执着追求,使他最终成为博贯古今、精通六经的硕儒。

谯周的学术成就斐然,他著有《法训》《五经论》《古史考》等百余篇著作,虽然大多已亡佚,但仍有部分遗文流传至今。其中,《古史考》是针对《史记》而撰写的上古史考订之作,对中国古代历史考据学的发展具有重要价值。谯周还以“谯周独笑”的美谈和敏而好学的精神,为后世学者树立了榜样。

仕途生涯与政治主张

谯周的仕途生涯始于蜀汉时期。建兴年间,诸葛亮领益州牧,注意到了谯周的才华,任命他为劝学从事,主管教育事务。诸葛亮去世后,谯周先后担任蒋琬、费祎等人的属官,逐渐在蜀汉政坛崭露头角。他历任太子仆、中散大夫、光禄大夫等职,参与朝廷议政,对蜀汉的政治产生了深远影响。

谯周的政治主张偏向保守务实,尤其反对姜维的频繁北伐。他认为蜀汉国力有限,连年征战只会损耗民力,因此多次上书劝谏朝廷减少军事行动,专注于内政治理。他的观点集中体现在《仇国论》中,主张小国(蜀汉)应避免与大国(曹魏)正面冲突,而应“养民恤众,治兵积谷”。然而,姜维坚持北伐战略,谯周的谏言未被采纳。

劝降行为与历史评价

景耀六年(263年),魏国大举伐蜀,蜀汉面临存亡危机。在此背景下,谯周力排众议,劝刘禅投降魏国。他认为此时顽强守城只会空耗军民性命,而投降魏国则能保全性命,避免更多的血腥冲突。最终,刘禅采纳了谯周的建议,决定向曹魏投降。

谯周的劝降行为历来评价两极。一方面,他被批评为“卖国贼”和“奸臣”,认为他缺乏民族气节,背叛了蜀汉的忠诚;另一方面,也有人认为他是一位理智的现实主义者,面对蜀汉的危机和大势已去的现实,选择投降是一种务实的决定,至少可以避免更多无谓的牺牲。司马昭对谯周颇为赏识,封他为阳城亭侯,并召至洛阳任职。这在一定程度上也反映了当时部分人对谯周行为的认可。

晚年生活与学术传承

入晋后,谯周被封为骑都尉、散骑常侍等职,但他因病重未能实际赴任。泰始六年(270年),谯周病逝于洛阳,享年七十岁。他的一生虽然充满了争议,但他的学术成就和政治智慧却对后世产生了深远影响。

谯周的学生中不乏杰出人才,如《三国志》的作者陈寿、晋朝大臣文立等。他们继承了谯周的学术传统和政治理念,为后世的文化传承和政治发展做出了重要贡献。

后世纪念与影响

谯周去世后,他的故宅和墓地成为了后人纪念他的重要场所。谯公祠位于四川南充西山万卷楼景区内,祠内陈列着谯周的生平事迹和学术成就,展示了这位蜀汉末年智者的风采。谯周的墓地也位于景区内,为条石所砌圆形墓,正中立有石碑,上书“蜀汉光禄大夫谯周”之墓。

谯周的一生充满了复杂性和争议性,他既是蜀汉末年的智者,又是劝降行为的争议人物。然而,无论如何评价他的政治行为,我们都不能否认他在学术和文化传承方面的卓越贡献。谯周的故事告诉我们,历史人物的评价往往具有多面性,我们需要以客观、全面的视角去看待他们的生平事迹和历史影响。