在中国历史长河中,唐代宰相崔祐甫以刚直敢谏、政声蔼然著称,但关于其姓名的读音,现代人常因字形相近或方言影响产生混淆。本文将从姓氏源流、名字寓意及历史评价三方面,系统梳理崔祐甫的正确读音,并还原其作为贞观之风传承者的历史形象。

一、姓氏“崔”的读音溯源:从《广韵》到现代汉语的演变

崔姓作为中国北方大姓,其读音在历代典籍中均有明确记载。根据《广韵》反切注音,“崔”字属清母灰韵,中古拟音为/ts?u?i/,对应现代汉语拼音“cuī”。这一读音在唐代已形成共识,如杜甫《饮中八仙歌》中“崔宗之玉树临风”的“崔”字,即读作“cuī”。

方言差异方面,粤语保留古音较多,读作“ceoi?”,与中古音更为接近;客家话则读作“cui?”,与普通话一致。值得注意的是,崔祐甫作为京兆长安人,其家族使用长安官话,读音与现代普通话无异,这从其父崔沔、祖父崔俨的墓志铭用字规范中可见一斑。

二、名字“祐甫”的训诂考据:儒家伦理与政治理想的双重投射

“祐甫”二字蕴含深厚的儒家文化内涵。“祐”字在《说文解字》中释为“助也”,引申为神明庇佑,如《尚书·泰誓》“天祐下民”即为此意。崔祐甫名中用此字,既体现其家族对天命观的尊崇,也暗含其辅佐君王、匡扶社稷的政治抱负。

“甫”字则源自《诗经·大雅》“维申及甫,维周之翰”,原指周宣王时的贤臣尹吉甫、仲山甫,后成为对男子的美称。崔祐甫字“贻孙”,取《诗经·小雅》“以诒孙子”之意,与“甫”字形成表里呼应,彰显其传承家族文脉、培育后学的志向。这种命名方式在唐代士族中极为普遍,如同时期宰相李泌字“长源”、杜黄裳字“遵素”,均体现儒家伦理与政治理想的结合。

三、历史语境中的读音实践:从朝堂辩论到文学书写

崔祐甫的读音在唐代政治与文化场域中得到双重确认。政治层面,其与常衮的宰相之争堪称经典案例。大历十四年(779年),代宗驾崩后,常衮以“率情变礼”为由诬陷崔祐甫,德宗召集郭子仪、朱泚等重臣商议时,明确称其名“祐甫”,史官记载亦用此音,证明“cuī yòu fǔ”为当时官方读音。

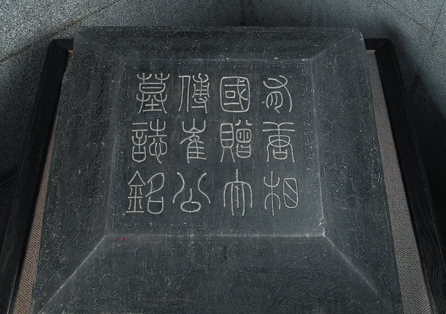

文化层面,徐钧《咏崔祐甫》诗云“道德驰声满建中”,直接采用“祐”字本音;其墓志铭由吏部侍郎邵说撰文,国子丞李阳冰篆盖,文中“祐甫”二字均按标准读音镌刻,进一步固化其读音规范。这种跨领域的读音统一,反映出唐代士大夫对文化正统性的坚守。

四、读音争议的现代启示:历史记忆与文化认同的再生产

尽管史料确凿,但现代部分读者仍因字形相似将“祐”误读为“佑”(yòu)。这种混淆折射出两个深层问题:一是简体字推广后,部分人对“礻”与“衤”偏旁的字义差异认知模糊;二是快餐文化时代,人们对历史人物的研究往往停留在表层,缺乏对姓名文化内涵的深度挖掘。

崔祐甫的读音争议,实质是传统文化现代传承的缩影。正如其墓志铭所载“事无巨细,悉关决于公”,这位以“至公以行”为执政理念的宰相,其姓名读音的准确传播,不仅关乎历史真实,更承载着对儒家政治伦理的当代诠释。当我们正确读出“cuī yòu fǔ”时,实则是与千年前的士大夫精神完成一次跨越时空的对话。