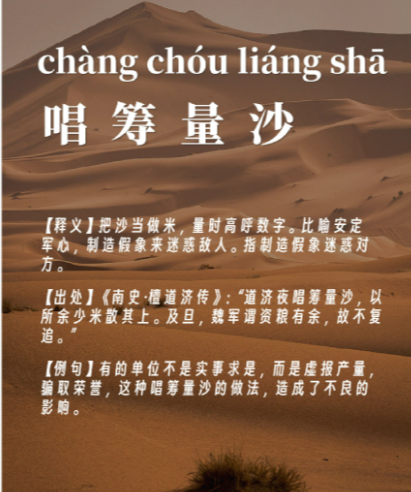

“唱筹量沙”这一成语,最早见于唐代李大师所著《南史·檀道济传》,其核心场景可追溯至南北朝时期南朝宋将领檀道济的军事行动。该成语由“唱筹”与“量沙”两个动作构成:“筹”为古代竹制计数工具,每枚长约13—14厘米,直径约0.23厘米,一副算筹通常有271枚;“量沙”则指以沙充米,通过高声唱数制造假象。成语本义为将沙土当作粮食称量并高呼数字,引申为通过制造假象稳定军心、迷惑敌人,后泛指以虚张声势掩盖真实困境的谋略。

历史现场:檀道济的生死博弈

背景:粮草危机下的致命围困

元嘉八年(431年),檀道济率军北伐北魏,在半年内取得三十余场胜利,推进至历城(今山东济南)。然而,因战线过长导致粮草补给中断,魏军趁机焚毁宋军辎重,并散布宋军缺粮的情报。此时,宋军中一名降卒向魏军透露实情,魏将安颉立即率大军追击,将檀道济部围困于曲周(今河北曲周县)。

计谋实施:沙粒与米粒的视觉欺骗

面对绝境,檀道济命令士卒在营帐外点燃火把,将沙土装入米袋,表面覆盖少量白米。士兵们手持竹筹高声唱数:“一斗、二斗、三斗……”同时搬运沙袋制造忙碌假象。魏军探子窥见宋军“粮仓”中堆积如山的“米袋”,误以为宋军粮草充足,遂将降卒以“谎报军情”罪名处决。次日清晨,檀道济身着便服乘车缓行,全军披甲列阵,以从容姿态突破包围圈。魏军因疑有伏兵,最终放弃追击,宋军得以全身而退。

历史影响:一计定南北军事格局

此役后,北魏将领叹服:“檀道济不死,南朝无惧。”檀道济的“唱筹量沙”不仅保全了宋军主力,更成为南北朝时期经典军事案例。清代《读史方舆纪要》记载,事件发生地平阴县东阿镇碻磝山附近仍存相关遗迹,乾隆御制诗注释亦引《一统志》将典故与谷城碻磝山关联,印证其历史真实性。

深层解读:沙粒背后的权力隐喻

战术层面:虚实相生的军事哲学

檀道济的计谋核心在于“以无为有”。他利用沙土与米粒的视觉差异,结合高声唱数的听觉误导,构建出“粮草充足”的完整假象。这种虚实结合的策略,与《孙子兵法》中“兵者,诡道也”的理念一脉相承,展现了古代军事家对心理战的精妙运用。

政治层面:功高震主的悲剧宿命

檀道济虽以智谋挽救宋军,却难逃权力漩涡。宋文帝刘义隆因猜忌其威望,以“谋反”罪名将其诛杀。临刑前,檀道济怒斥:“乃坏汝万里长城!”此言成为后世形容自毁栋梁的经典比喻。其死后,北魏军队大举南侵,宋文帝悔恨道:“若道济在,岂至胡马渡江?”这一历史注脚,揭示了功臣与君主间永恒的信任困境。

文化传承:从战场到日常的语义嬗变

“唱筹量沙”的语义随历史演进不断扩展。宋代以后,该成语逐渐脱离军事语境,泛指一切以虚假手段掩盖真实困境的行为。例如,明代小说《东周列国志》中描述商人“唱筹量沙以欺客”,清代《官场现形记》则用其讽刺官员虚报政绩。这种语义演变,反映了成语从特定历史场景向普遍生活经验的渗透。