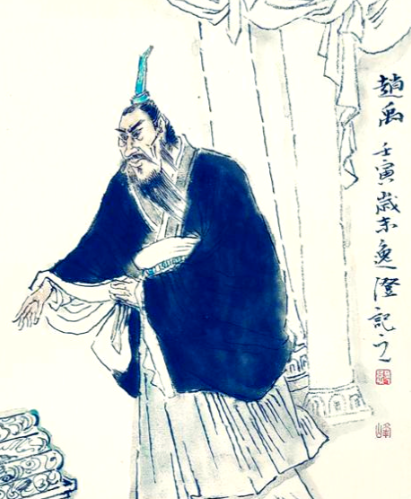

公元263年,曹魏权臣司马昭发动灭蜀之战,邓艾以一场惊世骇俗的“偷渡阴平”行动,成为改写三国格局的关键人物。然而,这位立下不世之功的将领,却在蜀汉灭亡后短短三个月内,被以“谋反”罪名处决,其家族亦遭灭顶之灾。这场悲剧的根源,既在于邓艾个人性格的缺陷,更折射出司马氏集团内部权力斗争的残酷逻辑。

一、偷渡阴平:一场以命为赌注的军事奇迹

邓艾的灭蜀之战始于一场近乎疯狂的冒险。当钟会率领的十万魏军主力被姜维阻于剑阁时,年逾六旬的邓艾提出绕开正面战场,从阴平古道“无人之地”直插蜀汉腹地。这条七百里荒径“山高谷深,至为艰险”,途中需翻越海拔两千余米的摩天岭,悬崖峭壁处“以毡自裹,推转而下”,稍有不慎便会粉身碎骨。邓艾仅率万余精锐,携带半月干粮,在积雪覆盖的险道上开凿栈道、搭建桥阁,历经二十余日非人折磨,最终“如天兵降临”般出现在江油关前。

这场军事行动的胜利,源于邓艾对地形与敌情的精准判断。蜀汉因姜维“敛兵聚谷”战略,在阴平道未设守军;而邓艾通过“裹毡下滑”“攀木缘崖”等极端方式突破天险,直接打乱蜀汉防御体系。江油守将马邈献关投降后,邓艾迅速整合降军与粮草,在绵竹之战中斩杀诸葛亮之子诸葛瞻,最终迫使刘禅“舆榇自缚”出降。此战之险,史载“频于危殆”,邓艾本人亦承认“若虚废前劳,则哭矣”,其军事才能与决绝勇气可见一斑。

二、功高震主:邓艾的致命性格缺陷

灭蜀后,邓艾的悲剧迅速拉开序幕。其首要失误在于“居功自傲”的政治幼稚病:

擅自封赏:以天子名义封刘禅为骠骑将军,其子刘璿为奉车都尉,部将师纂为益州刺史,甚至将魏军与蜀军阵亡者合葬并筑京观。这种越权行为被司马昭视为“拉帮结派”,卫瓘直言其“以国家分封树恩”。

独断专行:向司马昭上书提出“封刘禅为扶风王”“留陇右兵二万煮盐冶铁”等战略,并宣称“春秋之义,大夫出疆,有可以安社稷,利国家,专之可也”。司马昭虽未直接回应,却派卫瓘警告“事当须报,不宜辄行”,邓艾却强词夺理顶撞。

口无遮拦:在蜀汉旧臣面前炫耀“幸亏遇我,若遇吴汉早被杀尽”,对姜维评价“虽一时雄杰,然与我相遇,故穷途末路”。这种傲慢姿态引发钟会、卫瓘等人的强烈嫉恨。

三、权力绞杀:司马氏集团的阴谋与失控

邓艾之死,本质是司马氏集团内部权力斗争的结果:

钟会的构陷:作为伐蜀主帅,钟会因未直接受降而心生怨恨。他模仿邓艾笔迹篡改奏章,将“宜厚待刘禅”改为“宜封刘禅为王”,并联合胡烈、师纂等将领上书“邓艾反状已露”。司马昭本就对邓艾不放心,此时顺水推舟下令逮捕。

卫瓘的补刀:作为监军,卫瓘既参与构陷,又担心邓艾平反后牵连自己。当邓艾部将追回囚车时,卫瓘派与邓艾有私仇的田续执行追杀,并暗示“可报江油之辱”。

司马昭的算计:司马昭深知邓艾“受罪不逃刑”的性格,故意将其押往洛阳而非就地处置。待钟会之乱平定后,卫瓘为独揽功劳,抢在司马昭正式审判前杀邓艾灭口。

四、历史回响:一场未被平反的冤案

邓艾死后,其家族遭受残酷清算:在洛阳的儿子全部被杀,妻子与孙子流放西域。直至司马炎篡魏建立晋朝后,才分阶段为邓艾平反:

泰始元年(265年):司马炎下诏承认邓艾“遣散人众,束手受罪,与贪生作恶者不同”,赦免其家属。

泰始三年(267年):议郎段灼上书,建议“收尸丧,还田宅,绍封其孙”。

泰始九年(273年):司马炎正式任命邓艾嫡孙邓朗为郎中,完成平反程序。

这场平反迟到九年,暴露出司马氏集团对功臣的猜忌与权力控制的严苛。邓艾的悲剧,既是个人性格与政治智慧的失衡,更是集权体制下“功高震主者难善终”的历史定律。正如《三国志》作者陈寿所言:“邓艾矫命,杀以欺世。”这位军事天才的陨落,为三国乱世画下了最后一抹血色注脚。