春秋末年,诸侯争霸的烽火在华夏大地蔓延,吴越两国间的恩怨纠葛,谱写了一曲荡气回肠的史诗。越王勾践在战败后,以“卧薪尝胆”的惊人毅力,完成了从阶下囚到一代霸主的逆袭。他的故事,不仅展现了个人在绝境中的坚韧,更揭示了忍辱负重背后的战略智慧与复国宏图。

战败之辱:从王座跌落至阶下囚

公元前496年,越王允常病逝,其子勾践继位。此时,吴王阖闾趁越国国丧之际,发兵攻打越国。在槜李之战中,越军以奇谋大败吴军,阖闾重伤身亡。临终前,阖闾紧握儿子夫差的手,留下“必勿忘越”的遗命。夫差即位后,日夜操练兵马,誓要为父报仇。

两年后,夫差率军攻越,双方在夫椒展开决战。越军因轻敌冒进,被吴军围困于会稽山。此时,勾践的军队已损失惨重,仅剩五千残兵。面对绝境,勾践悔恨交加,对谋士范蠡说:“吾悔不用子之言,以至于此。”范蠡劝他求和,并暗中贿赂吴国太宰伯嚭,最终说服夫差接受越国投降。但夫差提出苛刻条件:勾践必须亲自到吴国为奴。

在吴国的三年里,勾践的处境堪称屈辱至极。他与夫人被安置在阖闾墓旁的石屋中,身着囚衣,从事养马、端水等贱役。夫差出行时,勾践需手持马鞭,徒步为吴王开道。一次,夫差患病,勾践甚至亲自尝其粪便,以判断病情,并恭敬地说:“臣闻狱囚之病,欲其死也,臣愿以身代之。”这种卑躬屈膝的表演,最终赢得了夫差的信任,认为勾践已彻底归顺,遂释放其回国。

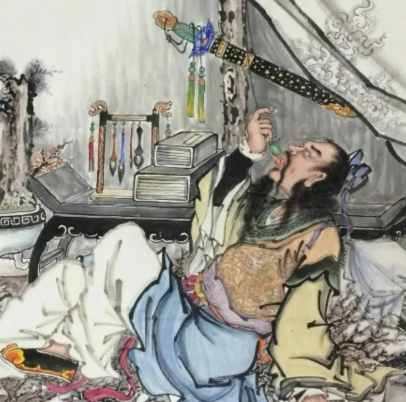

卧薪尝胆:以自我折磨铸就复国之志

回到越国后,勾践并未沉溺于痛苦,而是以极端方式警醒自己。他在屋内悬挂苦胆,每日饮食前必先尝其苦,并高呼:“勾践,你忘记会稽之耻了吗?”夜晚,他撤去锦被,以柴草为褥,通过身体的不适保持清醒。这种“卧薪尝胆”的行为,不仅是对肉体的折磨,更是对精神的淬炼。

勾践深知,复国需从内政改革入手。他以身作则,与夫人亲自耕织,穿粗布衣、食粗茶淡饭,与百姓同甘共苦。同时,他重用范蠡、文种等贤臣,推行一系列富国强兵政策:鼓励生育,对生育家庭给予奖励;发展农业,兴修水利;训练军队,采用“十年生聚,十年教训”的策略,逐步积蓄力量。

在外交上,勾践表面对吴国恭顺,按时进贡,暗中则贿赂伯嚭,离间吴国君臣关系。他借“灾荒”之名向吴国借粮,削弱其储备;又献西施等美女,使夫差沉迷酒色,疏于朝政。伍子胥曾警告夫差:“越王勾践食不重味,与百姓同苦乐,此人不死,必为吴患。”但夫差听信谗言,赐死伍子胥,为越国扫除了最大障碍。

忍辱之终:二十年磨剑终雪国耻

经过二十年的隐忍与积蓄,越国国力已远超吴国。公元前482年,夫差率精锐北上争霸,国内空虚。勾践抓住时机,率军突袭吴国,大败吴军,杀死太子友。夫差匆忙回师求和,勾践暂退以观局势。

此后,越国继续对吴国施压。公元前478年,勾践再次伐吴,在笠泽之战中以分兵战术大败吴军,彻底扭转吴越力量对比。公元前473年,越军围困吴都姑苏山三年,夫差绝望自杀。临死前,他蒙面叹道:“吾无面以见子胥也!”勾践则将吴国土地纳入版图,迁都琅琊,成为春秋最后一位霸主。

历史回响:忍辱负重的智慧与启示

勾践的“卧薪尝胆”,不仅是个人意志的象征,更是一种战略智慧的体现。他深知,在实力悬殊时,正面抗争无异于以卵击石,唯有通过隐忍、积蓄力量、等待时机,才能实现逆袭。这种智慧,在历史上屡见不鲜:刘邦在鸿门宴中以退为进,最终建立汉朝;司马懿面对曹爽的排挤,装疯卖傻以自保,最终发动高平陵之变,奠定晋朝基业。

勾践的故事告诉我们,真正的强者,不在于一时的得失,而在于能否在逆境中保持清醒,将屈辱转化为动力。他的“卧薪尝胆”,不仅是一个历史典故,更是一种精神象征——无论面对多大的困难,只要心怀信念、忍辱负重,终能迎来曙光。这种精神,穿越千年,依然激励着后人在困境中奋起,在挫折中前行。