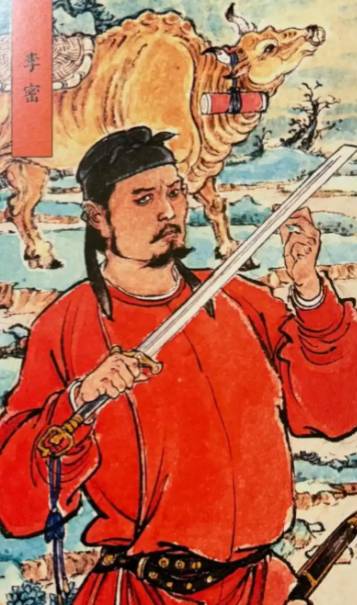

隋末大业年间,天下崩裂,群雄并起。在中原大地的烽火中,一位出身关陇贵族的年轻人以“瓦岗军”为旗,率数千义军屡破隋军精锐,甚至一度逼得隋炀帝杨广龟缩江都。他,就是李密——这位被《隋书》评价为“志性轻狡”却“才略过人”的枭雄,用一场场战役改写了隋末的政治版图,也为自己的人生埋下了悲剧的伏笔。

一、从贵族公子到瓦岗领袖:乱世中的命运转折

李密出身陇西李氏,曾祖李弼为西魏八柱国之一,父亲李宽为隋朝上柱国、蒲山郡公。他自幼聪慧,善骑射,熟读兵书,更以“轻财好士”闻名关中。然而,命运的转折始于大业九年(613年):杨玄感起兵反隋时,李密投身其麾下,献“上中下三策”,主张直取长安以断隋朝根基。但杨玄感优柔寡断,最终兵败被杀,李密被迫流亡,辗转投奔瓦岗军。

彼时的瓦岗军,不过是一支以翟让为首的草莽义军,活动于河南滑县一带。李密的到来,彻底改变了这支队伍的命运。他以“推翻暴隋、匡扶天下”为口号,整顿军纪,严明赏罚,将瓦岗军从流寇式武装改造为一支纪律严明、战斗力极强的劲旅。翟让感其才能,主动让出首领之位,李密遂以“魏公”之名统领瓦岗,开启了其称霸中原的征程。

二、以智破局:三战定瓦岗,威震隋廷

李密的军事才能,在瓦岗军的崛起中展现得淋漓尽致。他深知隋军虽强,但粮草运输线漫长,且关中精锐多被杨广调往江都护驾,中原防务空虚。于是,他制定了“截粮道、攻要塞、破精锐”的战略,以三场关键战役奠定瓦岗军的霸主地位。

1. 荥阳之战:破张须陀,震慑隋军

大业十二年(616年),隋朝名将张须陀率两万精锐进攻瓦岗。张须陀曾多次镇压农民起义,威名赫赫。李密却看穿其轻敌心理,设下“诱敌深入”之计:他令翟让率主力佯败后退,自己则率精锐埋伏于荥阳大海寺北林。张须陀追击至伏击圈,李密一声令下,瓦岗军四面围攻,斩杀张须陀,全歼其部。此战不仅消灭了隋军在中原的主力,更让李密“智勇双全”的名声传遍天下。

2. 洛口仓之战:夺粮仓,聚民心

大业十三年(617年),李密攻克隋朝最大的粮仓——洛口仓(今河南巩义)。他开仓放粮,赈济灾民,数十万百姓涌入瓦岗军势力范围。此举不仅解决了军粮问题,更让瓦岗军从数千人迅速扩张至数十万,成为隋末最强起义军。杨广闻讯大怒,派大将刘长恭率精锐两万五进攻洛口,李密再次以“半渡而击”之计大破隋军,刘长恭仅以身免。

3. 黎阳仓之战:控咽喉,逼长安

同年,李密乘胜攻克黎阳仓(今河南浚县),控制了黄河以北的咽喉要道。此时,瓦岗军已拥兵三十万,控制中原大部分地区,西逼长安,东威洛阳,成为隋末最具实力的割据势力。杨广被迫下诏赦免李密,试图招安,但被李密严词拒绝。他提出“废昏立明”的口号,直指杨广的暴政,进一步凝聚了反隋力量。

三、从巅峰到陨落:性格缺陷与战略失误

然而,李密的辉煌并未持续太久。他的悲剧,源于性格中的矛盾与战略上的短视。

1. 猜忌多疑:自毁长城

随着瓦岗军势力膨胀,李密对翟让等旧部逐渐猜忌。大业十三年(617年),他设宴诱杀翟让,并屠戮其亲信,导致瓦岗军内部离心离德。许多将领因恐惧而转投其他势力,如单雄信、徐世勣(即李勣)等,瓦岗军的凝聚力大幅下降。

2. 战略失误:错失长安

当李渊在太原起兵后,李密曾与其书信往来,提出“共取长安”的计划。但李密因自恃兵强,不愿屈居人下,拒绝与李渊合作,转而集中兵力攻打洛阳。洛阳是隋朝东都,防守坚固,隋军精锐云集。李密与王世充在洛阳周边鏖战数年,消耗了大量兵力,却始终无法攻克,反而让李渊趁机夺取长安,奠定了唐朝的基础。

3. 轻敌冒进:败亡之始

大业十四年(618年),杨广被杀,隋朝崩溃。李密本可趁机整合势力,但他在与王世充的决战中轻敌冒进,被王世充用伏兵击败。瓦岗军主力损失殆尽,李密被迫投奔李渊。然而,他不甘居人下,又试图叛唐自立,最终在熊耳山(今河南宜阳)被唐军伏击身亡,年仅三十七岁。