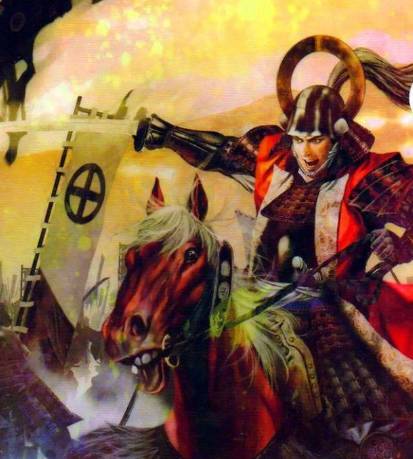

1593年正月二十七日,朝鲜汉城以北的碧蹄馆战场硝烟弥漫。日本战国名将立花宗茂与明朝辽东总兵李如松率领的精锐骑兵在此展开了一场惊心动魄的遭遇战。这场战役不仅是中日两国顶尖军事将领的直接对话,更成为万历朝鲜战争中战术与意志的巅峰对决。

一、战前态势:情报迷雾中的致命误判

平壤大捷后,明军乘胜追击,日军被迫退守汉城。李如松为解决补给危机,决定突袭日军囤积粮草的龙山大仓。然而,朝鲜方面提供的错误情报导致明军严重低估日军兵力——实际驻守汉城的日军达五万人,而李如松仅率3000轻骑(含查大受部500人)冒进。立花宗茂作为日军先锋,率3000人(含火绳枪队200人)抢先占据砺石岘高地,形成伏击态势。

地理因素进一步加剧了明军困境:碧蹄馆周边道路泥泞崩塌,限制了辽东骑兵的机动性;日军依托砺石岘-新院店丘陵地形构建防御工事,形成三面合围的口袋阵。这种地形劣势在战斗中直接导致明军陷入被动,李如松的坐骑甚至因道路湿滑而坠马受伤。

二、战术博弈:铁骑与火器的死亡之舞

战斗分为三个阶段展开:

初战交锋:查大受部500骑兵与立花宗茂先锋十时连久部发生遭遇战。明军利用骑兵冲击力斩首130级,但立花宗茂迅速调整战术,将部队退入新院店内山坳,以200挺火绳枪构成交叉火力网。这种“退却-诱敌-火力覆盖”的战术,使明军首次冲锋受挫。

主力对决:李如松亲率2500骑兵增援后,日军小早川隆景部1.2万人抵达战场。立花宗茂改变策略,以立花家212名“赤备”骑兵发起反冲锋,与明军展开白刃战。战斗中,立花宗茂铠甲插满箭矢仍死战不退,其麾下大将十时连久、池边永晟相继阵亡。

决死突围:当日军兵力增至3万时,李如松陷入绝境。其弟李如梅以神射击毙日军将领小野成幸,但明军仍被压缩至望客岘狭长地带。关键时刻,杨元率5000人(含炮营)增援抵达,明军以佛朗机炮轰击日军阵型,同时李如松组织敢死队突破小早川隆景本阵,成功打开缺口。

三、将领对决:武勇与智谋的终极较量

立花宗茂展现的战术素养令人惊叹:

地形利用:提前占据砺石岘高地,构建火绳枪-步兵-骑兵的三维防御体系

心理战术:通过故意示弱诱使明军深入,再以优势兵力实施包围

装备优势:其“赤备”骑兵配备日本刀+薙刀的复合武器系统,在近战中占据优势

李如松则彰显名将风范:

临危不乱:坠马后换马继续指挥,亲率家丁80人组成敢死队断后

战术创新:首次将佛朗机炮与骑兵冲锋结合,创造“炮骑协同”战术

意志力:在身中三箭的情况下仍坚持战斗,其“辽东铁骑”以1:10的伤亡比重创日军

四、战役影响:改变战争走向的转折点

尽管从战术层面看,双方均未取得决定性胜利(明军伤亡约2000人,日军损失约3000人),但战略影响深远:

日军心理震慑:立花宗茂战后承认“明军骑兵之勇,世所罕见”,促使日军放弃野战,转入防御态势

明军战术调整:李如松认识到火器的重要性,后续战役中大幅增加炮兵比例

战争形态转变:碧蹄馆之战证明传统骑兵冲锋在火器时代已显落后,推动军事技术革新

五、历史回响:超越国界的军事遗产

这场战役在东亚军事史上留下深刻印记:

日本方面:立花宗茂因表现获丰臣秀吉嘉奖,其“西国无双”称号更显赫

中国方面:李如松的战术创新被戚继光《练兵实纪》收录,影响明末军事改革

军事技术:明军使用的“三眼铳”和日军“铁炮”的对抗,加速了火器在东亚的普及

碧蹄馆的硝烟早已散尽,但立花宗茂与李如松的较量,仍为后世军事家提供着永恒的战术范本。这场战役证明:在冷兵器与火器交织的时代,将领的智谋、士兵的勇气与战术的创新,才是决定战争胜负的关键。