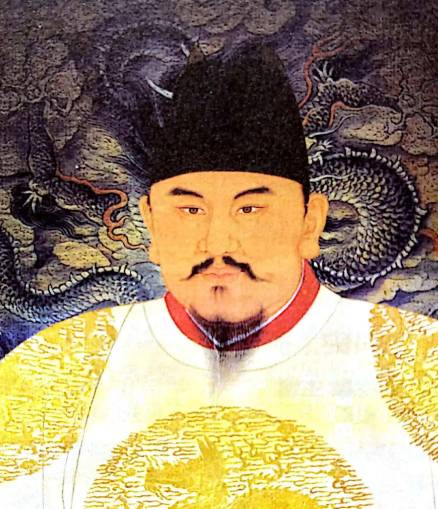

在中国古代政治制度中,宰相作为辅佐皇帝处理政务的核心角色,其地位与权力始终与皇权形成微妙平衡。然而,明朝开国皇帝朱元璋却以雷霆手段废除延续千余年的宰相制度,彻底重构中央权力结构。这一历史性决策的背后,是三位宰相的失职与越权行为,最终引发朱元璋对相权的彻底否定。

一、杨宪:党争工具的失控

杨宪是朱元璋为平衡淮西集团势力而提拔的宰相人选。作为非淮西出身的官员,他本被寄予制衡李善长等开国功臣的期望。然而,杨宪的执政风格却走向极端:他不仅大肆排挤异己,更试图通过诬陷手段扳倒李善长。据《明史》记载,杨宪“专恣日甚,与中书省官相倾轧”,甚至在朱元璋面前频繁进谗言,导致朝堂党争激化。

这种失控的党争行为彻底背离了朱元璋的初衷。当杨宪试图将个人权力凌驾于皇权之上时,朱元璋迅速将其处死。这一案例暴露出宰相制度的核心矛盾——当辅政者将个人野心置于国家利益之上时,相权必然成为威胁皇权的定时炸弹。

二、汪广洋:尸位素餐的傀儡

汪广洋的执政经历堪称明代宰相制度的反面教材。作为朱元璋眼中的“张良式人才”,他两次出任宰相却均无建树。首次任职期间,汪广洋因与杨宪争权被贬谪;复职后更陷入消极怠政状态,《明实录》记载其“颇耽酒,与惟庸同相,浮沉守位而已”。这种“占着位置不干事”的行为,直接导致中书省行政效率瘫痪。

更致命的是,汪广洋在胡惟庸案中扮演了帮凶角色。当胡惟庸私藏奏章、擅权专断时,汪广洋选择沉默纵容。这种失职行为最终引发连锁反应——朱元璋在惩处胡惟庸时,发现汪广洋“知逆谋不发举”,遂将其赐死。两位宰相的沆瀣一气,彻底动摇了朱元璋对文官集团的信任。

三、胡惟庸:越权谋逆的集大成者

胡惟庸案成为压垮宰相制度的最后一根稻草。这位淮西派宰相的越权行为触碰了朱元璋的权力底线:

行政越权:擅自处理占城国进贡事务,不向皇帝禀报;

司法僭越:私藏奏章,对不利于自己的奏疏“辄匿不以闻”;

人事操控:四方官员升迁必先经其门,形成庞大利益网络;

谋逆实锤:暗中勾结大将军徐达家奴,企图刺杀徐达;联络北元残余势力,图谋叛乱。

洪武十三年(1380年),胡惟庸以“谋大逆”罪名被处死,牵连被诛者达3万余人。这场持续十年的大狱不仅清除了淮西集团势力,更让朱元璋意识到:当宰相权力缺乏有效制约时,必然演变为威胁皇权的毒瘤。

四、制度重构:从废相到内阁

胡惟庸案后,朱元璋立即颁布《废丞相、大夫,罢中书诏》,正式废除宰相制度。其改革措施呈现三重逻辑:

权力回收:六部直接对皇帝负责,皇帝兼任行政首脑;

机构拆分:将大都督府拆分为五军都督府,分散军事权力;

秘书替代:设立内阁作为皇帝顾问机构,但严格限制其权力(仅“票拟”权,无决策权)。

这种改革使明代皇权达到历史巅峰,但也埋下隐患。当皇帝能力不足时,内阁与宦官的权力博弈往往导致政治失衡,为明代中后期的党争与宦官专权埋下伏笔。