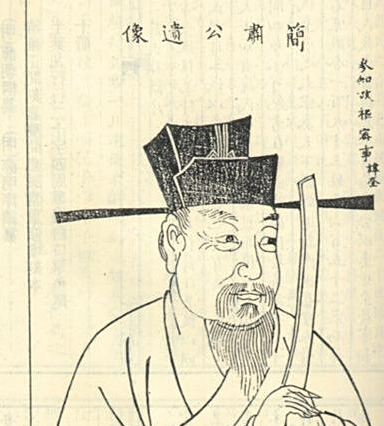

薛奎(967—1034年),字宿艺,号春游,绛州正平县(今山西省新绛县)人,是北宋初期以刚毅正直、勤政爱民著称的著名大臣。他自宋太宗淳化三年(992年)进士及第后,历任地方与中央要职,在四十余年的仕宦生涯中,始终以“持身端重、论不苟合”的品格践行着士大夫的使命,其履历不仅折射出北宋官制变迁的轨迹,更展现了士大夫阶层在政治治理中的责任担当。

地方治理:从基层推官到州府长官的实干之路

薛奎的仕途始于地方基层。进士及第后,他首任隰州军事推官,在任期间通过复审冤案、平反四人,迅速树立起“明察善断”的声誉。至道三年(997年),他转任仪州推官,督运军粮时因连日暴雨导致粮食腐烂,他力排众议说服转运使停运,并免除州民赔偿,此举既避免百姓破产,又为后续政策调整提供了实践依据。这一时期,他因政绩卓著被士人争相举荐,拜大理寺丞、知兴化军莆田县(今福建莆田),在任期间废除闽越遗留的“咸鱼、蒲草钱”等苛税,成为福建地方治理的典范。

在兴州(今陕西略阳)知州任上,薛奎面对铁监采铁铸钱入不敷出的困境,推行“弛山禁、募民采铁”政策,允许百姓自负盈亏开采铁矿,仅收取铁租铸钱。此举不仅废除了繁重的徭役,更使铁产量成倍增长,成为北宋地方经济改革的成功案例。天圣三年(1025年),他调任秦州(今甘肃天水),针对西陲要地兵费浩繁、土地贫瘠的难题,通过改进耕作方法、发展商业贸易,一年内积存粮食300万石、税收余存3000万缗,并核查出隐瞒田地数千顷,收缴田租10余万石,使秦州从财政困局中脱困。

薛奎的中央仕途始于大中祥符五年(1012年),经御史中丞向敏中举荐,他拜监察御史,后迁殿中侍御史,开始参与国家监察与政策制定。天禧四年(1020年),他任三司户部副使,因与三司使李士衡政见不合,以户部郎中、直昭文馆知延州(今陕西延安),在延州任上通过调整物资运输路线,杜绝了赵德明私运禁物的漏洞,展现了其行政执行力。

宋仁宗天圣二年(1024年),薛奎迁右谏议大夫、权御史中丞,成为最高监察长官。他上疏论“择人、求治、崇节俭、摒声色”等十数事,直指朝廷积弊。天圣元年(1023年),他以吏部郎中、龙图阁待制权知开封府,以严明治京,民间称其“薛出油”,连宋仁宗亦闻其名并予以褒扬。天圣七年(1029年),他擢龙图阁直学士、三司使,掌管全国财政,次年升参知政事(副宰相),成为朝廷核心决策层成员。在任期间,他“谋议无所避”,遇不合理政令必力争纠正,甚至因忧虑政事“无心饮食”,其刚直性格可见一斑。

外交与边疆:出使契丹的民族气节

薛奎的外交才能亦颇为突出。天圣五年(1027年),他以“辽圣宗萧后生辰使”身份出使契丹,以不卑不亢的态度赢得辽人尊敬。辽使至宋时,必问薛奎近况,得知其升任参知政事后,感叹“宋朝得人才”。这一细节不仅体现了个体外交家的风采,更折射出北宋在澶渊之盟后与辽国微妙的外交平衡。

知人善任:范仲淹、欧阳修的引路人

薛奎的仕途成就,亦体现在他对后辈的提携上。他任益州知州时,发现十八岁的范镇才学出众,称其“当以文学名世”,返京时特地带范镇同行,并向宋仁宗推荐。后范镇果成翰林学士、户部侍郎。此外,庞籍、明镐、李绎等名臣均受其举荐,其中明镐被薛奎预言为“公辅之才”,后官至参知政事。值得一提的是,薛奎四女嫁与欧阳修,虽欧阳修因“濮议之争”晚年政见与薛奎分歧,但薛奎生前仍以“得文忠公为婿”为荣,两家姻亲关系亦成北宋文坛佳话。