“公车上书”是中国近代史上一个极具标志性的事件,它不仅承载着民族危亡时刻知识分子的救亡图存之志,更标志着中国群众性政治运动的开端,成为维新变法思潮向政治实践转型的关键节点。这一事件以“公车”为名,实则凝聚了千余举人的集体力量,其背后蕴含的历史逻辑与时代意义,值得深入剖析。

一、事件溯源:从“公车”到“上书”的语义嬗变

“公车”一词,最早可追溯至汉代。汉制设“公车司马”官署,掌管吏民上书、地方进献及朝廷征召事务,凡通过官方渠道向皇帝呈递奏疏者,均需经此机构转呈。至清代,“公车”逐渐成为举人进京应试的代称——这些读书人乘坐官府提供的车马赴考,故以“公车”自指。1895年,康有为、梁启超联合1300余名举人联名上书光绪帝,反对签订《马关条约》,这一群体性请愿行为因参与者身份而被称为“公车上书”。

二、历史背景:甲午战败催生的民族危机

1894年,中日甲午战争爆发。清政府投入北洋水师全部主力,却因战术僵化、装备落后及内部腐败,最终全军覆没。1895年4月17日,李鸿章代表清政府与日本签订《马关条约》,条约内容包括割让辽东半岛、台湾全岛及澎湖列岛,赔款白银2亿两,开放沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸,允许日本在通商口岸设立工厂等。这一条约的签订,使中国半殖民地化程度大幅加深,民族危机空前严重。

消息传至北京时,正值乙未科会试期间。来自全国的举人云集京城,原本为科举功名而来,却因国家危亡而集体转向政治行动。康有为在《自编年谱》中记载:“电到北京,吾先知消息,即令卓如(梁启超)鼓动各省,并先鼓动粤中公车,上折拒和议。”这一背景,为“公车上书”的爆发提供了直接动因。

三、事件经过:从松筠庵集会到都察院请愿

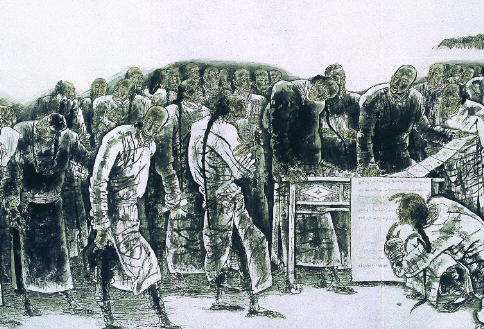

1895年4月22日,广东举人梁启超领衔80余人,湖南举人谭绍裳、文俊铎等分别领衔数十人,率先将反对《马关条约》的上书递至都察院。随后,福建、四川、江西、贵州等省举人相继联名上书,形成“连日并递,章满都察院”的态势。据统计,此类上书达31件,签名举人共1555人次,其中部分奏疏通过都察院转呈御前。

康有为见“士气可用”,遂起草一万八千余字的《上今上皇帝书》(即“万言书”),提出四项主张:

下诏鼓天下之气:通过皇帝诏书激发全民抗敌意志;

迁都定天下之本:将首都从北京迁至西安,以避日军锋芒并整合西北资源;

练兵强天下之势:改革军事制度,训练新式军队;

变法成天下之治:全面推行政治、经济、文化改革,实现国家现代化。

为扩大影响力,康有为组织十八省举人于4月30日至5月1日在宣武门外松筠庵集会,传阅“万言书”并征集联名。然而,主和派官员孙毓汶、黄曾源等人通过恐吓、散布匿名帖等手段阻挠,加之5月2日清政府在条约上加盖玉玺(“用宝”),都察院以“和约已定”为由拒绝接收上书,导致此次大规模联名行动流产。尽管如此,仍有湖北、江苏、河南等7省举人的8批公呈于当日转呈皇帝,签名者共311人。

四、历史意义:从思想启蒙到政治实践的跨越

“公车上书”虽未直接阻止《马关条约》的签订,但其历史意义远超事件本身:

知识分子集体参政的开端:传统中国,士人通过科举入仕后参与政治,而“公车上书”打破了这一路径依赖。举人群体以“布衣”身份直接上书皇帝,标志着知识分子从“代圣人立言”转向“为国家谋策”,实现了从文化精英到政治主体的身份转型。

维新思潮的政治化:此前,维新思想多停留于理论探讨层面,如严复翻译《天演论》传播进化论,郑观应提出“商战”理念等。“公车上书”则将变法主张转化为具体政治诉求,使维新运动从思想界扩展至政治领域,为戊戌变法(1898年)奠定了群众基础。

社会动员与舆论引导:上书期间,康有为、梁启超等人通过讲学、办报(如《万国公报》《时务报》)、组织学会(如强学会)等方式传播维新思想,激发了社会各阶层的变革意识。例如,台湾举人“垂涕而请命”的场景,深刻揭示了民族危机对士人心理的冲击。

对清政府的警示作用:尽管上书被拒,但举人群体的规模与诉求的激进性,迫使清政府意识到改革势在必行。1898年,光绪帝启用康有为、梁启超等人推行新政,虽以失败告终,却为中国近代化探索提供了重要经验。

五、争议与反思:历史叙事的复杂性

关于“公车上书”的真实性,学术界曾存在争议。茅海建教授通过档案考证指出,同时期反对《马关条约》的上书中,官员奏疏(如刘坤一、张之洞等封疆大吏的电奏)数量远超举人上书,且对清政府决策影响更大。此外,康有为在《自编年谱》中夸大了联名举人数量(称“千二百余人”,实际签名者可能不足600人),且其组织的松筠庵集会因主和派阻挠而未能完成联名程序。这些争议提醒我们,历史叙事需基于档案实证,而非单一当事人的回忆。

然而,即便存在夸大成分,“公车上书”的象征意义仍不可忽视。它标志着中国知识分子在民族危机下的集体觉醒,以及传统士人阶层向现代政治参与者的转变。正如梁启超所言:“公车上书者,实中国群众政治运动之发端也。”这一评价,精准概括了事件在近代中国政治史上的里程碑地位。