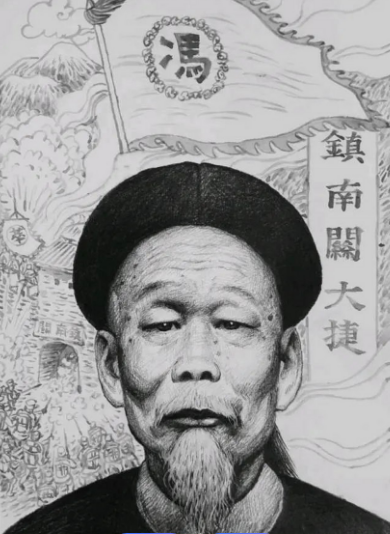

1885年3月,广西镇南关(今友谊关)的硝烟中,一位白发苍苍的老将挥刀跃出战壕,率部与装备精良的法军展开肉搏。这场以弱胜强的战役不仅改写了中法战争的走向,更在近代中国反侵略史上刻下不可磨灭的印记。冯子材指挥的镇南关大捷,以军事胜利为支点,撬动了政治、外交、民族精神等多重维度的深刻变革。

一、军事层面:以弱胜强的经典战例

1. 战术创新与地形运用

冯子材针对法军炮火优势,在镇南关内关前隘构建“长墙-深壕-梅花坑”立体防御体系。这条横跨东西岭、长达三里的土石长墙,辅以深达半米的壕沟和伪装陷阱,有效削弱了法军炮击效果。当法军分三路突袭时,清军依托长墙以逸待劳,待敌近至30米时突然开火,配合东西岭炮台的交叉火力,形成“关门打狗”之势。

2. 装备差距下的战术智慧

尽管清军仍使用前膛枪与抬枪,但冯子材通过“夜袭文渊城”的战术,迫使法军分散兵力、暴露补给线。3月24日决战中,他故意示弱诱敌深入,待法军主力陷入关前隘狭窄地形后,亲率大刀队从长墙缺口杀出,与法军展开白刃战。这种“以短击长”的战术,使法军倚重的速射炮失去作用,最终导致全线崩溃。

3. 民族武装的协同作战

战役中,冯子材不仅统率桂军、湘军、滇军等80余营清军,更动员壮、瑶、彝等各族民众1000余人参与修筑工事、运送弹药。越南义军也配合清军截断法军退路,形成“中越军民联合作战”的独特模式。这种超越地域与民族的协作,成为战胜强敌的关键。

二、政治层面:清廷统治的“回光返照”

1. 国内政治格局的震荡

镇南关大捷直接导致法国茹费理内阁倒台,巴黎股市暴跌,国际舆论哗然。英国《泰晤士报》评论:“法国在东方遭遇了拿破仑战争以来最惨痛的失败。”清廷趁势调整外交策略,在后续谈判中争取到“越南宗主权不变”等条款,暂时缓解了西南边疆危机。

2. 统治合法性的短暂强化

战役胜利后,清廷破格授予冯子材“太子少保”衔,并允许其“文官三品以下、武官二品以下先斩后奏”。这种权力下放反映出统治阶层对冯子材军事才能的认可,也试图通过胜利重塑朝廷威信。然而,李鸿章等主和派仍坚持“乘胜即收”策略,最终签订《中法新约》,暴露了清廷战略短视的痼疾。

3. 地方军阀势力的崛起

冯子材在战役中整合了桂、湘、滇等多地军队,形成以“萃军”为核心的私人武装。这种“以战养战”的模式虽提升了战斗力,却也埋下了地方军阀割据的隐患。战后,冯子材被调任贵州提督,其部将苏元春、王孝祺等继续盘踞广西,为后续军阀混战埋下伏笔。

三、民族精神层面:反侵略斗争的里程碑

1. 打破“列强不可战胜”神话

自鸦片战争以来,清军屡遭外敌挫败,镇南关大捷成为近代中国首次在陆地战场击败西方列强的战役。冯子材“抬棺出征”的决绝姿态,与法军“广西门户已不复存在”的挑衅木柱形成鲜明对比,极大振奋了民族自信心。越南人民夹道送别清军时“挥泪不能自已”的场景,印证了这场胜利的跨国界影响。

2. 激发民间抗争意识

战役期间,广西边境民众自发组织“抗法团练”,配合清军破坏法军补给线。战后,越南爆发大规模反法起义,北圻地区百余支义军以冯子材为榜样,开展游击战争。这种“以战促变”的效应,推动了东南亚地区反殖民斗争的联动。

3. 文化记忆的永恒塑造

冯子材的军事思想被编入《冯萃亭练兵语录》,其“严明军纪、与士卒同甘共苦”的治军理念,成为后世军事教育的典范。广西凭祥友谊关的冯子材雕像,与越南河内的“镇南关大捷纪念碑”遥相呼应,共同构成中越人民抵抗外侮的精神图腾。

四、历史启示:弱国外交的破局之道

镇南关大捷的终极意义,在于揭示了“以战促和”的外交智慧。冯子材通过战术创新与民族动员,将一场局部胜利转化为战略主动权,迫使法国重新评估对华政策。这种“以弱胜强”的实践,为近代中国提供了宝贵经验:

军事抵抗是外交谈判的基石:没有镇南关的枪炮声,清廷不可能在谈判桌上争取到相对有利的条件。

民族团结是战胜强敌的根本:多民族协作与跨国界支援,彰显了“人民战争”的巨大潜力。

战略定力决定战争结局:若清廷能延续冯子材的进攻态势,而非急于求和,中法战争的走向或许截然不同。