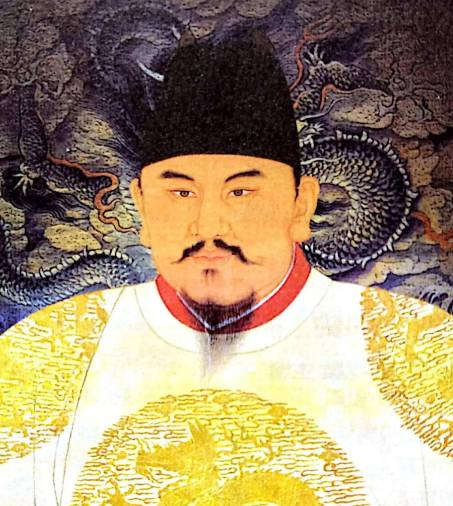

1368年,朱元璋在南京登基称帝,建立明朝。这位出身寒微的农民领袖在推翻元朝统治后,却以“天命所归”为名,公开承认元朝为正统王朝。这一看似矛盾的决策,实则是朱元璋为巩固政权合法性、整合多元民族、接管广袤疆域而进行的战略布局。其历史逻辑与政治智慧,至今仍值得深入探讨。

一、构建正统性:从“驱除鞑虏”到“天命传承”

朱元璋在《登基诏书》中明确宣称:“朕以中国之主,自宋以后,天命真龙于沙场,进驻中土为四海之主。”这一表述巧妙地将元朝纳入天命传承的链条:宋朝天命已尽,忽必烈作为“漠北圣人”获得天命建立元朝,而朱元璋则从元朝手中接过天命,完成政权更迭。这种叙事策略,旨在切割与韩宋政权的关联,避免“弑主篡位”的历史争议。

承认元朝正统性,为明朝接管元朝疆域提供了法理依据。元朝曾统治整个东亚大陆,高丽、吐蕃、西北、东北及云南等地仍处于北元控制之下。朱元璋若直接否定元朝合法性,则难以通过招抚等方式继承这片广袤土地。通过承认元朝正统,明朝得以以“继承者”身份接管吐蕃、东北等地区,更易获得当地土著的接受。

二、安抚元朝遗民:从对抗到共存的现实考量

元朝统治虽让汉人承受等级压迫,但客观上减轻了部分社会负担。元朝取消了南宋时期遗留的扎竹签、大铁钉扎人、烧烙铁等酷刑,仅允许用竹板打屁股惩罚罪犯;对死刑运用谨慎,罪犯甚至可被假释协助破案。此外,元朝不征收农业税、不强制汉人服兵役,使普通百姓在元朝统治下生活相对轻松。

朱元璋重建官僚系统、恢复农业税和兵役后,除儒生因科举恢复而受益外,商人、农民等群体对明朝统治产生抵触。商人因明朝重农抑商政策利益受损,反抗激烈;农民则需重新承担赋税和徭役。承认元朝正统性,成为朱元璋安抚元朝遗民的重要手段。他通过祭祀忽必烈、选元朝名臣入历代帝王祠等方式,向蒙古贵族和汉人遗民传递“元之兴衰乃天意”的信号,试图缓和民族矛盾。

三、瓦解北元势力:从军事打击到政治招抚

1370年,明朝北伐军将北元军队打得节节败退,但朝廷大臣撰写颂扬功德的文章时,朱元璋却严厉批评其中对蒙古人的攻击及种族歧视言论,强调:“元虽为夷狄,其君主治中国逾百年,朕与臣民皆受其庇护。”这一表态,旨在向北元势力展示和解姿态。

当时,北元残余力量退至沙漠,保留国号与皇号,继续与明朝抗争。朱元璋一方面派军讨伐,另一方面极力劝说蒙古人放弃皇号、臣服明朝。承认元朝合法性,成为朱元璋对蒙古人展示诚意的重要方式。通过承认元朝正统,明朝试图将北元势力纳入“华夷一家”的框架,减少军事对抗成本。

四、历史遗产的继承:从多元共存到大一统

元朝虽以武力征服建立,但其统治时期却展现出多元共存的包容性。忽必烈推崇理学为官学,尊重儒学;任用汉人卢世荣、西藏人桑哥处理财政问题;重用欧洲历险家马可·波罗;允许欧洲人在元朝当官通婚。这种宽松的多元化政策,为明朝提供了治理多民族国家的经验借鉴。

朱元璋承认元朝正统性,实质上是对元朝历史遗产的继承。明朝初期试图继承元朝的统治体系,通过招抚等方式整合边疆地区。尽管明朝未能完全实现这一目标,但元朝留下的疆域遗产和多元治理经验,仍为明朝提供了重要参考。

五、大一统观念的强化:从“华夷之辨”到“天下一家”

朱元璋承认元朝正统性,还蕴含着强化大一统观念的政治意图。他通过祭祀前朝帝王、选历代名臣入祠等方式,构建起“历代帝王皆治中国”的历史叙事,将元朝纳入中华正统序列。这种叙事策略,有助于打破“华夷之辨”的狭隘观念,推动“天下一家”的大一统意识形成。

清朝入主中原后,再次统一东亚大陆,并坦率认可元朝正统地位,将“中国”作为国家名称,宣称华夷都是中国的一部分。这种大一统的民族观,与朱元璋承认元朝正统性的历史决策一脉相承,共同塑造了中国多民族国家的历史认同。