唐平萧铣之战是唐朝武德四年(621年)统一南方的重要战役,唐军以水陆并进之势直捣江陵,一举击溃割据长江中游的萧铣政权。这场战役的胜负不仅取决于双方兵力对比,更与战略部署、将领指挥和战场形势密切相关。通过梳理史料,可还原双方兵力配置及其背后的战略逻辑。

一、萧铣政权:纸面实力雄厚,实际战力薄弱

萧铣作为西梁皇室后裔,隋末趁乱起兵,鼎盛时期控制疆域“东至九江,西抵三峡,北临汉水,南达岭南”,拥兵40余万。然而,这支看似庞大的军队存在致命缺陷:

成分复杂,凝聚力低

萧铣集团由多方势力拼凑而成,既有西梁旧部,也有隋末流寇和地方豪强。例如,早期拥立萧铣的岳州校尉董景珍,因弟弟谋反被牵连,最终被迫投降唐朝;大将张绣因功高震主被萧铣诛杀,引发“诸将横恣,多专杀戮”的乱局。这种内部猜忌导致军队缺乏统一指挥,士兵士气低落。

分散部署,难以集结

萧铣为防范将领叛乱,故意将兵力分散至各地,导致江陵核心区域兵力空虚。当唐军顺江而下时,萧铣虽紧急征调周边十余万军队,但因路途遥远、组织混乱,未能及时增援。史料记载,唐军攻破江陵外城时,“江南、岭南,路途辽远,未及赴援”,暴露了萧铣政权战略布局的短视。

缺乏实战经验

萧铣军队多由投降或依附的势力组成,未经历过大规模战役洗礼。其唯一主动进攻唐军的战役——攻打峡州(今湖北宜昌),被唐将许绍“纵兵击破之,赴水死者大半”,彻底暴露了其战斗力孱弱的本质。

二、唐军:精锐协同,以少胜多

唐军在唐平萧铣之战中的兵力部署,体现了李渊父子“分兵合击、速战速决”的战略思想。尽管史料未明确记载总兵力,但通过战役进程可推断其规模与构成:

多路分进,形成包围网

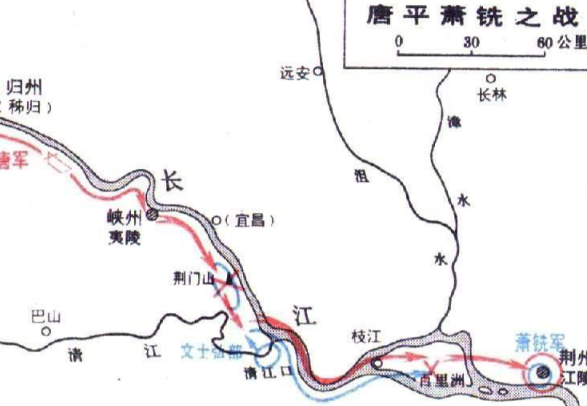

唐军以夔州(今四川奉节)为基地,分四路进攻萧铣:

主攻方向:李孝恭、李靖率12总管兵(约6万人)顺江东下,直取江陵;

辅助方向:庐江王李瑗出襄州(今湖北襄阳),黔州刺史田世康出辰州(今湖南沅陵),黄州总管周法明出夏口(今汉口),切断萧铣与北方、岭南的联系。

这种“中心突破+两翼牵制”的战术,使萧铣陷入孤立无援的境地。

精锐水军,掌控长江航道

唐军水军以战舰2000余艘为主力,配备轻型快船和攻城器械。李靖特别强调“乘水涨敌懈、迅速进军江陵”,利用秋季长江涨潮期,出其不意突破萧铣防线。在清江口战役中,唐军以5000轻兵为先锋,击溃萧铣精锐文士弘部,缴获战舰400余艘,彻底掌握制江权。

将领协同,战术灵活

李孝恭与李靖的配合堪称典范:

李孝恭:作为统帅,负责整体调度和后勤保障;

李靖:作为行军总管,主导战场指挥。他通过“弃舟计”迷惑援军,将缴获的敌舰散入长江,使萧铣援兵误以为江陵已破,不敢前进。这一心理战战术,为唐军攻克江陵争取了关键时间。

三、兵力对比与战役结果:质量胜于数量

从纸面兵力看,萧铣40万大军远超唐军约6万人的规模。然而,实际战场表现却截然相反:

唐军以少胜多:在清江口战役中,李靖以5000轻兵击败萧铣数万精锐,斩杀及溺死者近万人,缴获战舰400余艘。此战彻底摧毁萧铣水军主力,为后续攻克江陵奠定基础。

萧铣迅速崩溃:唐军包围江陵后,萧铣因“兵力分散、援军未至”,仅坚持数日便被迫投降。其降将家眷受唐军保护,南方州郡“望风归附”,显示萧铣政权已失去民心与军心。

战略价值凸显:唐平萧铣之战的胜利,使唐朝控制长江中游,为后续平定江南、统一全国扫清障碍。李靖因功封永康县公,并受命招抚岭南九十六州,进一步扩大唐朝疆域。