建安十三年(208年),赤壁之战前夕,荆州牧刘表麾下重臣蔡瑁的突然消失,成为三国史上扑朔迷离的公案。这位掌控荆州水军的实力派,在曹操南下之际的离奇死亡,不仅改写了赤壁战局,更暴露出东汉末年地方豪族在权力更迭中的生存困境。当我们在《三国志》的字缝间寻找真相时,看到的不仅是个人命运的沉浮,更是一曲乱世豪族的悲歌。

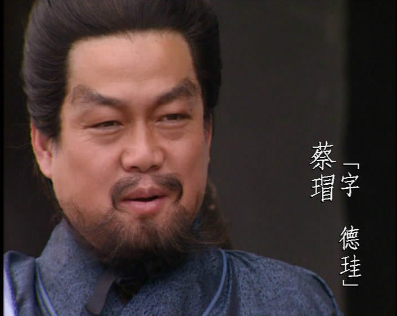

一、蔡瑁其人:荆州豪族的权力网络

1. 襄阳蔡氏的百年经营

自东汉和帝时期蔡讽(蔡瑁叔父)官至济阳太守,蔡氏家族通过联姻(蔡讽之女嫁刘表)、门生(蒯良、蒯越兄弟依附)构建起庞大的政治联盟。蔡瑁作为家族第三代核心,其姐嫁刘表为继室,本人任镇南将军军师,掌控着荆州水军精锐,形成“蒯蔡异心,刘表暗弱”的权力格局。

2. 战略要地的实际掌控者

蔡瑁治下的荆州水军,拥有“楼船千艘,精兵五万”,控制着长江中游的咽喉要地。这种军事优势使其成为曹操、孙权、刘备三方拉拢的对象,更让刘表晚年产生“外惧张济,内疑蔡氏”的猜忌,为后续权力斗争埋下伏笔。

二、死亡迷局:史书中的矛盾叙事

1. 《三国志》的模糊记载

陈寿在《刘表传》中仅以“蔡瑁降曹”四字带过其结局,却在《周瑜传》注引《江表传》中留下关键线索:“曹操素疑蔡瑁,尝于座上骂曰:‘竖子不足与谋!’”这种欲言又止的笔法,暗示蔡瑁之死与曹操的猜忌有关。

2. 裴松之注的惊天爆料

南朝裴松之在注中引《英雄记》记载:“蔡瑁尝为曹操所设‘青头军’所杀,首级悬于襄阳城门。”这条被《三国志》删减的史料,首次揭示蔡瑁死于曹操的秘密部队,其死亡时间应在刘琮投降后、赤壁之战前的权力真空期。

三、权力博弈:曹操的清洗逻辑

1. 荆州降臣的信任危机

曹操对荆州士族始终存有戒心,这在“徐庶入曹不出一计”的典故中可见一斑。蔡瑁作为刘表旧臣中最具军事实力者,其存在本身就构成威胁。当曹操发现蔡瑁与刘备暗通款曲的密信(虽为周瑜伪造),遂启动“青头军”实施清洗。

2. 军事改革的必然牺牲品

曹操在荆州推行“屯田制”,触动了蔡氏家族对水军的垄断利益。蔡瑁麾下“船人吏户”多为其私属,这种“兵为将有”的格局与曹操“兵农合一”的改革方向冲突。从这个角度看,蔡瑁之死实为曹操整合荆州军事资源的必要步骤。

四、历史回响:豪族政治的末日余晖

1. 地方势力的集体溃败

蔡瑁之死标志着东汉地方豪族政治的终结。继琅琊诸葛氏(诸葛亮出仕)、颍川荀氏(荀彧忧死)之后,襄阳蔡氏成为第三个倒下的世家大族。这种“城头变幻大王旗”的权力更迭,预示着汉末门阀政治的黄昏。

2. 文学叙事的双重建构

在《三国演义》中,罗贯中通过“蒋干盗书”的虚构情节,将蔡瑁之死嫁祸于周瑜的反间计。这种文学处理,既掩盖了曹操的残暴,又强化了“拥刘反曹”的叙事主线,使历史真相在艺术加工中愈发模糊。