在中国古代文化中,“后羿”是一个承载着多重身份与复杂地位的符号。他既是神话中拯救苍生的箭神,又是历史中颠覆王朝的篡权者;既是儒家伦理中的反面教材,又是民间信仰中的保护神。这种矛盾性源于历史传说与神话叙事的交织,也折射出不同时代对英雄与权力、道德与功业的评判标准。

一、神话维度:射日英雄与文明拯救者

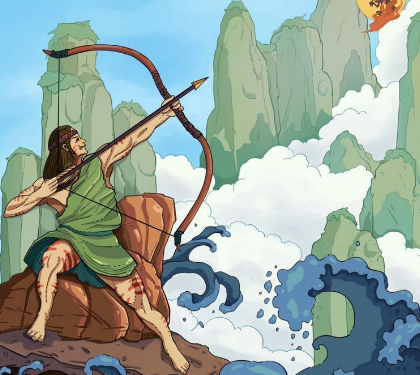

在尧帝时代的神话体系中,后羿的地位近乎神明。据《淮南子·本经训》记载,当“十日并出”导致大地焦枯、万物濒死时,后羿以神弓射落九日,仅留一日维持昼夜交替。这一壮举不仅终结了自然灾害,更重构了宇宙秩序——从混沌的“十日”回归有序的“一日”,象征着人类对自然规律的重新掌握。

后羿的功绩远不止于此。他斩杀猰貐、九婴、修蛇等六种凶兽,这些妖兽在《山海经》中分别象征着旱灾、水患与疫病。例如,猰貐“状如牛,赤身人面”,其出现常伴随饥荒;九婴“九头蛇身,喷火吐水”,代表极端气候的交替肆虐。后羿的诛杀行为,实质上是先民对自然灾害的拟人化征服,而他的神弓则成为文明对抗混沌的象征物。

这种神话地位在农耕社会中具象化为信仰实践。在江西婺源,村民至今在春耕时表演傩舞大戏,祈求后羿驱赶烈日;在洛阳,后羿与宓妃(洛神)的传说被刻入龙门石窟,成为爱情与勇气的双重图腾。这些文化现象证明,后羿在神话维度中始终占据着“文明守护者”的核心地位。

二、历史维度:篡权者与政治失败的标本

与神话中的光辉形象形成鲜明对比的是,夏代有穷氏首领后羿在历史记载中是一个典型的反面人物。据《左传·襄公四年》记载,后羿趁夏后太康沉迷田猎之机,夺取政权并立仲康、相为傀儡君主,最终自立为帝。然而,他的统治仅维持八年便被亲信寒浞篡杀,其尸体甚至被烹煮分食,结局极为惨烈。

后羿的历史地位源于其行为对儒家伦理的严重违背。他“恃其射也,不修民事,而淫于原兽”,将国家政事托付给奸诈的寒浞,自己却沉迷于狩猎。这种“以武力夺权却无治国之能”的模式,成为后世警示统治者的经典案例。司马迁在《史记·夏本纪》中虽未详述后羿事迹,但通过少康中兴的记载,间接强调了“德政”对王朝延续的重要性,暗含对后羿式篡权者的批判。

有趣的是,后羿的历史形象与神话形象存在微妙关联。两者均以“善射”为核心特征,但神话中的射术服务于苍生,历史中的射术却成为权力争夺的工具。这种分裂反映了先民对英雄的复杂认知:他们既渴望拯救者,又警惕权力滥用。

三、文化整合:同名现象与身份重构

后羿地位的复杂性,很大程度上源于神话人物与历史人物的同名现象。先秦文献中,“羿”与“后羿”常被混用,例如《楚辞·天问》中“羿射河伯”的故事,既可能指神话中的箭神,也可能暗讽历史中的篡权者。这种混淆在汉代达到顶峰,《淮南子》将射日神话与诛杀妖兽的功绩全部归于“羿”,而《括地志》则明确指出“羿被帝尧封于商丘”,与夏代后羿的地理空间完全分离。

儒家对这一问题的处理颇具智慧。他们通过“历史化”改造,将神话中的后羿转化为道德训诫的载体。例如,《论语·宪问》中孔子提到“羿善射,奡荡舟,俱不得其死然”,以射术高超却不得善终的羿为例,强调“仁者寿”的伦理观。这种解读虽剥离了神话的原始意义,却使后羿成为中国文化中“才能与道德失衡”的经典隐喻。

四、现代启示:英雄叙事的多元解读

在当代社会,后羿的地位仍在被重新定义。游戏《王者荣耀》将后羿设计为高爆发射手,其技能“灼日之矢”直接呼应射日传说,吸引数亿玩家体验“神话英雄”的爽感;而历史题材影视剧则更倾向于展现其政治失败的悲剧性,例如《大禹治水》动画中,后羿作为反派角色,其篡权行为与大禹的公心形成鲜明对比。

这种多元解读实质上是文化基因的现代激活。当环保主义者用“射日”隐喻对抗全球变暖,当政治学者以“后羿篡权”讨论权力制衡,当游戏开发者通过角色设计传递英雄主义价值观时,后羿的地位已超越具体历史与神话的范畴,成为人类面对困境时的精神投射——他既是突破极限的勇气象征,也是权力异化的警示案例。