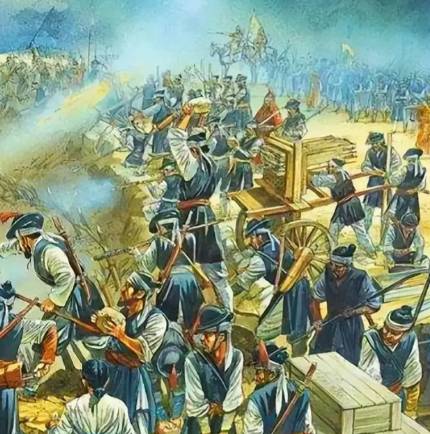

1619年(明万历四十七年,后金天命四年),明朝与后金在萨尔浒(今辽宁抚顺东大伙房水库附近)爆发了一场决定辽东命运的关键战役。此役中,明朝集结十一万大军分四路进攻后金,却遭后金六万精锐骑兵以集中优势兵力、各个击破的战术重创。短短五天内,明军三路主力被全歼,仅一路侥幸撤退,而后金伤亡远低于明军。这场战役的伤亡对比,不仅暴露了明末军事体系的深层危机,更成为明清兴亡转折的标志性事件。

一、明军伤亡:精锐尽失,辽东防线崩溃

1. 将领损失:名将凋零,指挥体系瘫痪

明军在此役中损失文武将领310余员,包括西路军主将杜松、东路军主将刘綎、北路军主将马林等核心将领。杜松为明末猛将,曾参与宁夏之役和朝鲜抗倭,却在萨尔浒之战中因轻敌冒进,被后金骑兵包围于萨尔浒山,全军覆没;刘綎以“刘大刀”闻名,作战勇猛,但因东路军行军缓慢,被后金假传军令诱入伏击圈,力战而亡;马林虽为名将之后,却在尚间崖之战中因指挥混乱,导致北路军溃散。此外,主帅杨镐因指挥失误被革职下狱,后被处死;南路军主将李如柏虽未直接参战,但因怯懦畏敌遭弹劾,最终自杀。明军将领层的集体覆灭,使其在辽东战场陷入“无将可用”的困境。

2. 士兵与物资损失:精锐尽丧,国力重创

明军共损失兵力约45800余人,其中杜松部约2万人被歼灭,马林部溃散后伤亡数千人,刘綎部因深入敌后伤亡惨重。此外,明军还损失马、骡、驼28600余匹,枪炮火铳20000余支。这些物资的丧失,直接削弱了明朝的军事动员能力。例如,火器是明军对抗后金骑兵的重要手段,但萨尔浒之战后,明军在辽东战场因缺乏火器支援,被迫转向防御战,逐渐丧失主动权。

3. 战略影响:从进攻到溃退,辽东局势逆转

萨尔浒之战前,明朝尚能主动出击后金;战后,明朝在辽东的军事行动由进攻转为防御,后金则由防御转为进攻。此后,辽阳、沈阳、广宁等重镇相继失守,明朝退守辽西。这场战役的失败,不仅使明朝丧失了辽东的战略主动权,更导致财政压力剧增。为应对后金威胁,明朝不断增加军事开支,国库空虚,加速了明末财政崩溃的进程。

二、后金伤亡:以小搏大,军事优势确立

1. 伤亡数据争议:明方夸大与后金低损

关于后金伤亡,史料记载存在显著差异。明方奏报称斩杀后金2000余人,但这一数字可信度存疑。后金官方记载仅战死不足200人,且诸贝勒大臣无一损伤。现代学者普遍认为,后金实际伤亡应在200至2000人之间。例如,满文老档记载后金战死200人,而明军斩获的后金兵民总数不超过3000人,且其中并无高级将领。这种低伤亡率,凸显了后金军队的战术优势与战斗效率。

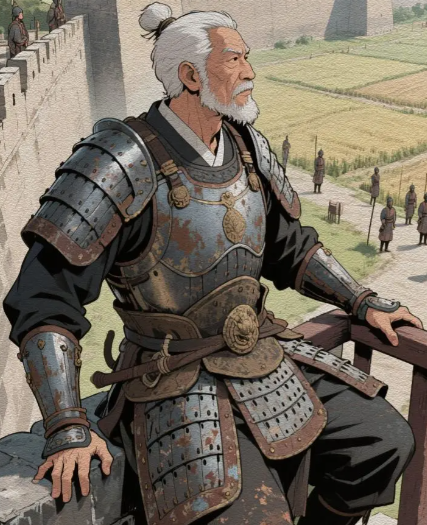

2. 战术优势:集中兵力,各个击破

努尔哈赤针对明军四路分进的战略,采取“凭尔几路来,我只一路去”的战术,集中优势兵力逐个击破。例如,西路军杜松部进军最快,努尔哈赤率主力迅速将其包围于萨尔浒山,利用骑兵的机动性切断明军补给线,最终全歼该部;北路军马林部扎营于尚间崖,努尔哈赤分兵三路夹击,使其溃散;东路军刘綎部因行军缓慢,被后金假传军令诱入伏击圈,遭八旗骑兵围歼。这种战术不仅弥补了后金兵力上的劣势,更通过精准打击明军指挥系统,使其陷入混乱。

3. 战略收益:人口与资源扩张,后金崛起

萨尔浒之战后,后金不仅巩固了辽东根据地,更通过掠夺明军物资和俘虏人口,增强了自身实力。例如,后金在抚顺、开原、铁岭等战役中俘获大量汉人,将其编入八旗,充实了兵源;同时,掳获的牲畜、粮食和武器,缓解了后金的经济压力。据史料记载,后金在1618年至1622年间,通过战争获得了至少30万至40万人口,为其后续扩张奠定了基础。

三、伤亡对比背后的深层原因:制度、战术与国力的较量

1. 明军制度弊端:腐败与低效

明军在萨尔浒之战中的失败,暴露了其军事制度的深层危机。例如,杨镐作为主帅,因急于求成,未等军队集结完毕便仓促出兵,导致各路军缺乏协同;同时,明军内部腐败严重,部分将领为私利虚报兵力,甚至用老弱病残充数,削弱了战斗力。此外,明军火器虽多,但因操作不当和后勤保障不足,在实战中未能发挥优势。

2. 后金战术创新:机动与情报优势

后金军队以骑兵为主,具有高度的机动性。努尔哈赤充分利用这一优势,通过快速集结和分散作战,使明军难以捕捉其主力。同时,后金建立了高效的情报系统,能够及时掌握明军动向。例如,在萨尔浒之战中,后金通过侦察兵获知明军四路分进的计划,从而制定针对性战术,最终实现以少胜多。

3. 国力对比:明朝衰落与后金崛起

明朝末年,政治腐败、财政危机和社会矛盾交织,使其难以支撑长期战争。而努尔哈赤通过统一女真各部,建立了强大的后金政权,其人口、经济和军事力量迅速增长。萨尔浒之战前,后金已控制辽东大部分地区,并获得了大量资源,为其战胜明朝提供了物质基础。