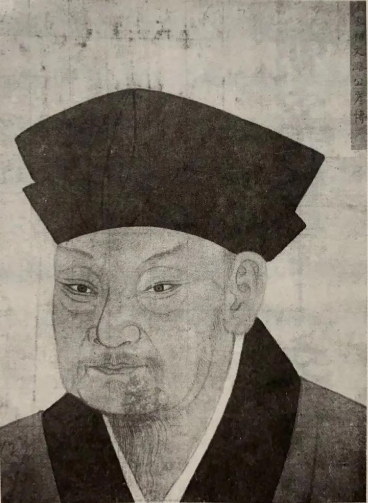

温彦博(574—637),字大临,并州祁县(今山西祁县)人,唐朝初年宰相,以清正廉洁、智谋过人著称。他出身太原温氏,自幼博览群书,与兄温大雅、弟温大有并称“三温”,青年时代便以才学闻名。其一生历经隋唐易代、突厥侵扰、边疆治理等重大历史事件,最终以宰相之身辅佐唐太宗开创贞观之治,其人生经历堪称一部浓缩的唐代政治史诗。

一、乱世投唐:从隋臣到唐初栋梁

温彦博的仕途始于隋朝。开皇末年,他因对策高第被授为文林郎,直内史省,后转任通直谒者。隋末大乱时,他追随幽州总管罗艺起兵反隋,任幽州司马。武德元年(618年),李渊建立唐朝,温彦博敏锐预判天下大势,力劝罗艺归唐。此举不仅使罗艺获封幽州总管,更让温彦博因“预谋之功”被任命为幽州总管府长史,封西河郡公,自此踏入唐廷核心。

在唐初,温彦博迅速展现政治智慧。武德七年(624年),唐高祖欲放弃对高句丽的统治,温彦博引经据典,指出高句丽之地“周为箕子国,汉为玄菟郡”,放弃则“四夷何所瞻仰”,最终说服高祖接受高句丽称臣。此事件不仅巩固了唐朝东北边疆,更奠定了温彦博“明利害、保疆土”的政治形象。

二、突厥囚徒:坚贞不屈的民族气节

温彦博的忠诚与坚韧在武德八年(625年)的突厥战争中达到顶峰。当时,他任并州道行军长史,随张瑾抵御突厥入侵。唐军在太谷惨败,温彦博被俘。突厥颉利可汗逼问唐朝兵力虚实,他宁死不屈,被流放至阴山苦寒之地。这一经历与汉代苏武极为相似,后世称其为“唐朝版苏武”。

武德九年(626年),唐太宗即位后与颉利可汗订立“渭水之盟”,温彦博得以归朝。他非但未因囚徒经历受冷落,反而被擢升为雍州治中、检校吏部侍郎,后迁中书侍郎兼太子右庶子。这段经历不仅考验了他的个人气节,更让他深刻理解边疆稳定对国家的重要性,为其日后提出开明民族政策埋下伏笔。

三、贞观名相:开明边政的奠基者

贞观四年(630年),唐朝平定东突厥,如何安置归附的突厥部落成为朝堂焦点。多数大臣主张将突厥人迁徙至黄河以南,实行强制汉化;魏徵则认为应让其“居旧土”,避免内迁引发叛乱。温彦博力排众议,提出仿效汉武帝安置匈奴的“全其部落、顺其土俗”之策,主张在河套地区设置顺、佑、长、比四州都督府,任命突厥首领为都督或刺史,并选拔突厥贵族担任京官武职。

这一政策体现了温彦博“以德怀之、以信驭之”的治国理念。他指出,突厥“既为臣民,便当示以无猜之心”,若强行拆散部落,反而可能激化矛盾。唐太宗最终采纳其建议,将十万户突厥迁入中原,其中三万户定居长安。此举不仅促进了民族融合,更使唐朝北方边疆获得数十年和平,被后世誉为“贞观之治”的重要基石。

四、清廉典范:位极人臣而家贫如洗

温彦博的仕途达至贞观十年(636年)的尚书右仆射,成为实际上的首席宰相。然而,他始终保持清廉本色。史载其“自掌知机务,即杜绝宾客”,不结党营私;去世后“家贫无正寝,殡别室”,唐太宗不得不命官府为其营建正堂。这种“位高权重而甘于清贫”的品格,在封建官吏中极为罕见,连唐太宗都感叹:“彦博以忧国之故,劳精竭神,此两年精神不逮,所恨不令其闲和,致早亡也。”

五、历史回响:从碑刻到精神的永恒

温彦博去世后,获赠特进、上柱国,谥号“恭”,陪葬昭陵。其墓碑由岑文本撰文、欧阳询书丹,史称《虞恭公碑》。此碑文质彬彬,欧体书法已臻化境,被后世誉为“百代楷模”。更深远的是,温彦博提出的民族同化政策,为唐朝处理边疆问题提供了范式,其“以德服人、尊重差异”的思想,至今仍具现实意义。