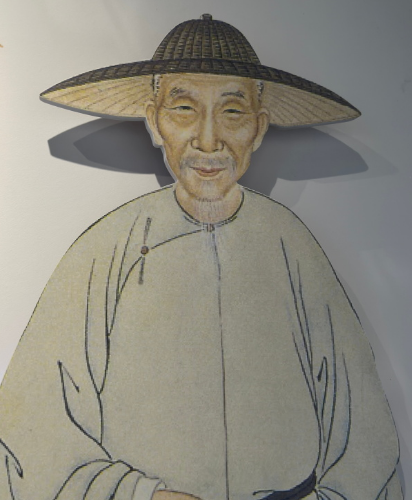

在明末清初的历史长河中,钱谦益是一个极具争议性的人物。他以东林党魁首、诗坛盟主的身份闻名于世,却在明清易代之际做出了降清又反清的反复选择,其形象在历史评价中呈现出鲜明的两极分化。

一、钱谦益的历史形象:才子与贰臣的双重标签

(一)文坛领袖的辉煌成就

钱谦益出身江南名门,自幼接受系统儒家教育,29岁中探花后,迅速成为东林党的核心人物。他主持编纂《列朝诗集》,开创“虞山诗派”,与吴伟业、龚鼎孳并称“江左三大家”。其诗作融合杜甫的沉郁与李商隐的绮丽,被阎若璩誉为“博而能精者,仅有钱谦益与顾炎武、黄宗羲三人”。在学术领域,他撰写的《明史断略》《国初群雄事略》等著作,为后世研究明末历史提供了重要史料。

(二)政治生涯的反复与争议

钱谦益的政治生涯充满戏剧性。天启年间,他因反对魏忠贤被列入《东林党人同志录》,遭削籍归乡;崇祯朝试图入阁时,因“钱千秋科场案”被温体仁攻击受贿,遭崇祯帝撤职;南明弘光政权中,他虽任礼部尚书,却因推荐阮大铖引发东林党内部分裂;清军南下时,他率百官投降,留下“水太凉,不能下”的争议性言论;晚年暗中联络郑成功、李定国反清,被乾隆帝列入《贰臣传》乙编。这种反复无常的行为,使其成为历史上“才高行薄”的典型代表。

二、崇祯帝不重用钱谦益的深层原因

(一)科场舞弊案:道德污点的致命打击

崇祯元年(1628年),钱谦益参与内阁廷推时,温体仁、周延儒揭发其1621年主考浙江乡试时受贿舞弊。尽管钱谦益主动上报考生钱千秋的作弊行为,仅受罚俸处分,但崇祯帝对“结党受贿”的指控极为敏感。温体仁在文华殿对质时,以“满朝俱是谦益一党”的论断,成功让崇祯帝认定钱谦益“操守有问题”。此次事件成为钱谦益政治生涯的转折点,此后他再未获得崇祯帝的信任。

(二)党争漩涡中的政治低能

钱谦益虽为东林党领袖,却缺乏政治权谋。崇祯十年(1637年),他因与温体仁对立被诬告入狱,险些丧命。关键时刻,他通过勾结司礼太监曹化淳反击温体仁,虽逃过一劫,却暴露出其“以宦官为援”的争议手段。这种行为在崇祯帝眼中,进一步坐实了其“结党营私”的罪名。相比之下,温体仁、周延儒等政敌更擅长利用崇祯帝对党争的警惕心理,将钱谦益彻底排挤出权力核心。

(三)性格缺陷与政治理想的错位

钱谦益的性格中存在明显的矛盾:他渴望成为宰辅重臣,却缺乏应对复杂局面的魄力;他明知气节对文人的重要性,却在生死关头多次退缩。例如,清军逼近南京时,他拒绝柳如是投水殉国的建议,以“水太凉”为由投降;清朝颁布剃发令时,他又以“头皮痒”为借口率先剃发。这种贪生怕死的表现,与其东林党人“以死明志”的传统形象形成鲜明对比,使崇祯帝对其品行产生根本性怀疑。

三、历史评价的分裂:才名难掩气节之亏

(一)同时代人的批判与辩护

钱谦益的降清行为引发了同时代人的激烈争议。东林党人黄道周、史可法选择殉国,与其形成鲜明对比;而河南巡抚越其杰、参政袁枢则以绝食而死表明立场。反清志士归庄、魏耕等人虽承认其文学成就,却对其“首鼠两端”的行为深恶痛绝。柳如是作为其妻,在钱谦益入狱时“扶病随行,上书陈情,誓愿代死或从死”,这种忠诚与钱谦益的懦弱形成强烈反差,进一步加剧了后世对其的批判。

(二)后世评价的转向与反思

乾隆帝将钱谦益列入《贰臣传》,并禁毁其著作,使其形象长期被定格为“反侧贪鄙”之徒。然而,20世纪以来,史学界开始重新审视其历史贡献。陈寅恪在《柳如是别传》中,称赞钱谦益与柳如是的诗文“足以表彰我民族独立之精神,自由之思想”,认为其晚年反清活动是“赎罪之举”。这种评价的转变,反映出历史研究从道德批判向历史情境分析的深化。