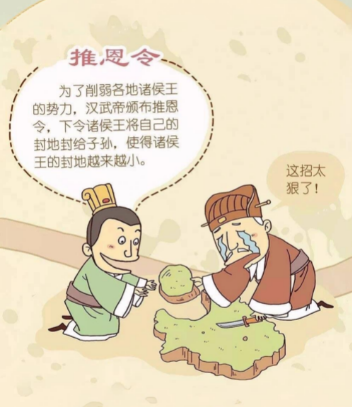

公元前127年,汉武帝颁布了一项看似“施恩”的政令——推恩令。这项政令要求诸侯王将封地分给所有子嗣,而非仅嫡长子继承。表面是皇恩浩荡,实则暗藏削弱诸侯、加强中央集权的政治智慧。其影响之深远,不仅终结了汉初以来的王国威胁,更成为后世权力博弈的经典范本。

一、历史背景:诸侯割据的“达摩克利斯之剑”

西汉初年,刘邦为巩固统治实行郡国并行制,分封同姓诸侯王。然而,随着时间推移,诸侯势力迅速膨胀。至汉景帝时期,吴王刘濞联合楚、赵等七国发动“七国之乱”,虽被平定,但诸侯“连城数十,地方千里”的格局仍未改变。汉武帝即位时,诸侯王仍掌握军事、财政大权,成为中央集权的最大威胁。

此前,汉景帝曾采纳晁错建议推行“削藩令”,直接剥夺诸侯封地,结果引发激烈反抗。汉武帝吸取教训,意识到硬性削藩易激化矛盾,需以更温和的方式瓦解诸侯势力。此时,主父偃提出“推恩令”,以“恩赐”之名行分权之实,正中汉武帝下怀。

二、核心逻辑:以“分”破“强”的制度设计

推恩令的核心在于改变继承制度,将诸侯封地从“嫡长子独享”变为“诸子均分”。具体措施包括:

分封扩面:诸侯王死后,除嫡长子继承王位外,其余子嗣均可分割王国部分土地封为列侯;

管理权转移:新封侯国不再由王国管辖,而是直接隶属郡,地位相当于县;

名义合法化:以“推私恩”为名,强调皇帝允许诸侯王“广施恩泽”,掩盖中央集权目的。

例如,原齐国封地若传至第三代,可能被分割为十余个侯国,每个侯国辖地仅数县,无力对抗中央。这种“温水煮青蛙”的方式,使诸侯国在代际传递中自然瓦解。

三、深远影响:中央集权的“制度性胜利”

1. 瓦解诸侯势力,巩固中央权威

推恩令实施后,诸侯国数量激增,但单个封地大幅缩小。至西汉末年,原数十个诸侯国已裂解为数百个侯国,最小者仅一县之地。中央直辖郡县数量增加,财政、军事控制力显著增强。

2. 避免直接冲突,降低统治成本

与晁错“削藩令”引发七国之乱不同,推恩令以“恩赐”名义获得诸侯部分支持。诸侯王为维护家族利益,往往主动分封子嗣,减少了武装反抗的可能。汉武帝未动一兵一卒,即实现“不战而屈人之兵”。

3. 完善制度体系,奠定改革基础

推恩令与“左官律”“附益法”等配套措施形成完整削藩体系。前者禁止诸侯王私自任用官吏,后者限制士人与诸侯交往,从行政、人事层面切断诸侯扩张路径。这为汉武帝后续推行盐铁官营、统一货币等改革扫清障碍。

4. 冲击嫡长子继承制,推动制度变革

推恩令打破了周代以来“嫡长子独享”的继承传统,允许庶子参与分封。这一变革虽未彻底动摇宗法制度,但为后世“诸子均分”遗产制提供了历史先例,反映了中央集权对传统制度的改造。

四、历史启示:权力博弈的“阳谋智慧”

推恩令的成功,在于其精准把握人性弱点——诸侯王既希望维护家族利益,又难以拒绝“广施恩泽”的道德压力。这种“以利诱之、以制驭之”的策略,成为后世权力博弈的经典范式。例如,唐朝通过“节度使世袭”分化地方军权,清朝以“密折制度”监控官员,均借鉴了推恩令“分而治之”的逻辑。

对现代组织管理而言,推恩令启示我们:权力集中需以制度设计为前提,通过利益分配机制化解对抗。例如,企业可通过股权激励分散核心团队权力,避免“一言堂”风险;政府可通过财政转移支付平衡区域发展,减少地方保护主义。