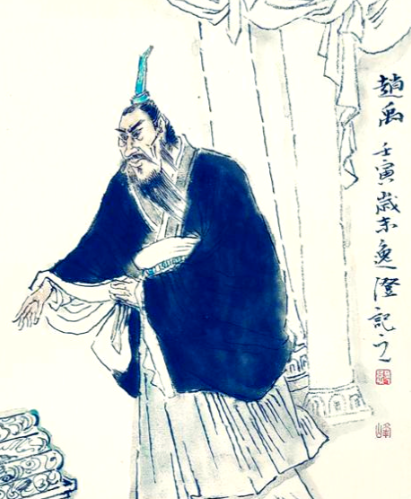

建安二十四年(公元219年),荆州大地战云密布。关羽率荆州军团北伐,围困曹魏重镇襄阳、樊城,一场改变三国格局的襄樊之战就此爆发。面对曹仁告急的危局,曹操为何舍弃张郃等名将,独遣左将军于禁率七军驰援?这场决策背后,蕴含着曹操对战场形势的精准判断、对将领特质的深刻认知,以及三国军事博弈的深层逻辑。

一、战略地位:襄樊之失关乎中原安危

襄阳与樊城地处汉水流域咽喉,是连接中原与荆襄的战略枢纽。曹操在《军谯令》中曾言:"吾起义兵,为天下除暴乱。旧土人民,死丧略尽,国中空虚。"此时曹操刚经历汉中之败,若襄樊失守,关羽军团可沿汉水直逼许昌,甚至与刘备集团形成南北夹击之势。这种战略威胁,迫使曹操必须投入最精锐的部队进行防御。

据《三国志·武帝纪》记载,曹操在长安得知襄樊危局后,"遣于禁助仁"。此时曹操可调动的机动兵团中,于禁所率七军达三万余人,占曹魏中央军总数的三分之一。这种兵力配置,既体现曹操对襄樊战局的重视,也暗示于禁军团是当时曹魏最精锐的野战部队。

二、将领遴选:地位、能力与威望的三角平衡

曹操选择于禁,实为多重因素的综合考量:

地位对等性:关羽此时已获刘备"假节钺"授权,统率荆州全境兵马。曹操需派遣地位相当的将领应对。《三国志·于禁传》明确记载,于禁时任左将军、假节钺,在五子良将中地位最高。这种"以节对节"的配置,既符合军事礼仪,也能在气势上与关羽抗衡。

军事能力值:于禁自黄巾之乱起便追随曹操,历经三十余战,素有"治军严整"之名。官渡之战时,他率部坚守延津,成功阻击袁绍援军;征讨昌豨时,更以"法令严明"迫使叛将投降。这种既能攻坚又能守成的综合能力,正是曹操所需。

威望震慑力:曹操曾评价:""将领被大军包围后才投降的,不能赦免。"于禁在青州兵哗变时,敢于以少胜多整肃军纪,这种铁腕手段在曹魏军中树立了绝对权威。派遣于禁出战,既能稳定军心,也能对关羽军团形成心理威慑。

三、天时之变:一场改变战局的意外暴雨

建安二十四年秋,汉水流域遭遇百年不遇的暴雨。《三国志·关羽传》记载:"秋,大霖雨,汉水溢流,害民人。"连续十余日的暴雨导致汉水暴涨,平地水深达五至六丈。于禁七军驻扎于低洼地带,瞬间被洪水吞没。

这场天灾彻底扭转战局:

战术优势丧失:曹军以步骑为主,在洪水中失去机动能力;关羽军团则依托战船,形成"水陆俱进"的立体攻势。

心理防线崩溃:据《三国志·庞德传》记载,庞德部将见大势已去,纷纷投降,庞德虽"被甲持弓,箭无虚发",终因"水势愈大"被俘。这种连锁反应加速了曹军溃败。

战略资源损耗:七军覆没导致曹魏损失三万精锐,相当于曹操直辖部队的三分之一。这种损失远超单纯军事失败,更动摇了曹魏在中原的统治根基。

四、历史回响:决策得失的多维审视

曹操选择于禁出战,从战略层面看具有合理性:

时间窗口紧迫:曹仁被围日久,若不迅速增援,樊城必失。于禁军团驻扎颍川,距襄樊仅三百里,是当时唯一能及时抵达的机动部队。

替代方案局限:张郃此时正率军防备刘备,徐晃军团尚未完成集结。若调张郃南下,可能导致汉中防线崩溃;若等徐晃到位,则可能错失解围时机。

政治信号传递:派遣最高规格的将领出战,既显示曹操对曹仁的信任,也向各方势力表明曹魏仍保有强大军力。这种政治表态,对稳定中原局势至关重要。

然而,这场战役也暴露出曹魏的致命弱点:

水文情报缺失:对汉水流域的气候特征缺乏认知,导致驻军选址失误。

应急机制滞后:未制定暴雨等极端天气下的应对预案,暴露出军事体系的脆弱性。

联盟关系破裂:孙权趁机偷袭荆州,使曹操陷入两线作战困境,加速了三国鼎立格局的形成。