1649年,沙皇阿列克谢·米哈伊洛维奇签署《法律大全》,将农奴定义为“与土地不可分割的附属品”。这一纸法令,将俄国85%的人口钉在了封建农奴制的十字架上。从这一刻起,农奴的命运便与地主的庄园、沙皇的宝座和东正教的十字架紧密相连,开启了一段长达两个世纪的黑暗历史。

一、人身自由的彻底剥夺:从“人”到“会说话的工具”

农奴制的核心是对人身自由的绝对控制。根据1649年法令,农奴若逃亡超过五年,地主有权无限期追捕其妻儿;1682年,索菲娅公主颁布《农奴买卖合法化敕令》,允许贵族像处置牲畜般买卖农奴家庭。彼得一世时期,农奴子女的人身权利被彻底剥夺——地主可随意将农奴子女收为奴仆,甚至将少女纳为小妾。

这种控制渗透到生活每个细节:农奴需向地主缴纳“人头税”,若想离开土地从事季节性工作,必须同时获得地主和多个政府部门的许可;农奴婚姻需经地主批准,否则子女将被视为“私生子”并剥夺继承权;教会虽承认农奴婚姻合法性,但地主仍可随意拆散家庭。1720-1740年间,每年约2万农奴逃亡,总数达20万,但逃亡者若被捕获,将面临烙铁毁容、断肢等酷刑。

二、经济剥削的残酷机制:从“土地附属品”到“债务奴隶”

农奴的经济生存完全依附于地主的“劳役地租”体系。典型农奴家庭需承担:

劳役义务:每周为地主无偿劳动3-4天,从事耕种、伐木、酿酒等重体力劳动;

实物地租:缴纳谷物、蜂蜜、亚麻等农产品,占家庭产出的50%-70%;

货币地租:支付“通行税”“磨坊税”“结婚税”等20余种苛捐杂税。

19世纪初,尼古拉一世虽禁止将农民从土地上出售,但创造了更隐蔽的剥削方式——地主通过提高“份地赎金”榨取财富。1861年改革后,农奴若想获得土地,需向政府借贷支付赎金,利息高达6%-8%,还款期限长达49年。列宁指出:“农民获得‘自由’时,已被剥夺得一干二净。”典型案例显示,一个农奴家庭为赎买15俄亩土地,需偿还相当于土地价值3倍的债务,导致三代人沦为“债务奴隶”。

农奴在法律上被定义为“不完全权利主体”,其权利范围由地主决定。1783年,叶卡捷琳娜二世将农奴制推广至乌克兰,使85万农民沦为农奴,并颁布《地主法庭条例》,赋予贵族对农奴的“司法特权”——地主可自行审判、监禁甚至处决农奴,无需经任何司法程序。

教会虽在理论上保护农奴,但实际成为剥削共谋。东正教规定农奴需向教会缴纳“什一税”,同时强迫农奴为教堂无偿劳动。19世纪中叶,俄国农奴的平均寿命仅35岁,儿童死亡率高达50%,而贵族寿命则达60岁以上。这种生命权的悬殊差异,印证了马克思的论断:“农奴制是封建制度最野蛮的形式。”

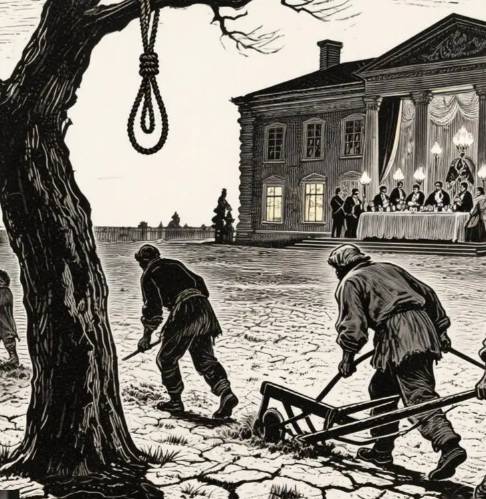

四、制度性暴力的日常实践:从“劳动纪律”到“私人监狱”

地主对农奴的暴力控制形成系统化机制。典型庄园配备:

私人刑具:铁链、烙铁、鞭刑架等,用于惩罚“偷懒”或“不敬”行为;

监禁设施:地下地窖、木制囚笼,用于关押反抗者;

惩罚性劳役:强迫农奴在零下40度的严冬赤脚劳作,或要求孕妇挺着大肚子搬运重物。

1856年,俄国作家屠格涅夫在《猎人笔记》中记载:某地主为惩罚逃亡农奴,将其妻子和三个孩子活埋在庄园花园里。这种极端案例并非孤例,据1861年改革委员会调查,63%的庄园存在系统性虐待行为,包括性剥削、饥饿惩罚和家族分离。

五、改革悖论:从“枷锁”到“新枷锁”

1861年改革虽废除农奴制,但通过“村社制度”和“赎买政策”制造了新型剥削。改革后:

村社控制:农民仍需通过村社缴纳赋税,村社长老由地主指定,实际成为地主代理人;

土地碎片化:农民获得的土地平均面积比改革前减少30%,且多为贫瘠地块;

债务陷阱:1881年调查显示,92%的农民家庭背负债务,平均债务额相当于年收入的200%。

这种“换汤不换药”的改革,导致1905年革命爆发。当沙皇军队向彼得堡工人开枪时,农民烧毁地主庄园的烈火已燃遍欧俄大地。正如列宁所言:“农奴制改革是俄国资本主义发展的催化剂,也是无产阶级革命的预演。”