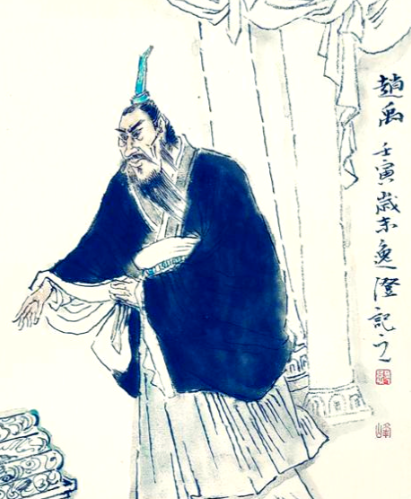

东汉末年,董卓以边疆武将之身踏入权力漩涡,从抗羌功臣沦为“人神共愤”的权臣,其“恩将仇报”的标签背后,实则是权力斗争、政治投机与人性扭曲交织的复杂图景。通过梳理历史脉络,可发现董卓的“恶行”并非单纯个人道德败坏,而是乱世规则下必然的产物。

一、政治投机:从“抗羌功臣”到士族棋子

董卓早年以勇武结交羌人,在凉州平叛中屡立战功,却因出身西凉被士族视为“化外之民”。汉桓帝末年,他虽因军功升至并州刺史,但始终缺乏政治背景,只能依附士族权臣袁隗。袁隗为打破朝中平衡,将董卓推上历史舞台:189年何进诛宦官时,袁隗暗中推动董卓进京,实则将其作为打压外戚与宦官的工具。

董卓的“恩将仇报”在此埋下伏笔:他自认为助士族清除政敌是“报恩”,却未察觉自己仅是士族权力游戏的棋子。当董卓试图通过废立皇帝(立汉献帝)巩固权力时,袁隗表面支持,暗中却纵容士族集团反扑。这种“利用与反利用”的关系,使董卓逐渐意识到士族的虚伪,转而采取极端手段。

二、权力失控:从“拨乱反正”到暴力独裁

董卓掌权初期,曾试图模仿伊尹、霍光“拨乱反正”:他提拔周毖、许靖等官员整顿官场,惩治贪腐;邀请蔡邕等名士入朝,试图重塑朝廷权威。然而,其粗暴的执政方式彻底激化了矛盾:

废立皇帝引发众怒:董卓以“少帝刘辩软弱”为由废黜皇帝,此举虽在权力层面无实质影响,却触犯了儒家“天命”伦理。士族集团借此煽动舆论,将董卓塑造成“僭越天命”的乱臣。

经济改革引发民变:为筹措军费,董卓毁秦始皇铜人铸小钱,导致通货膨胀(一斛谷价涨至五十万钱),百姓生活困苦。此举被士族解读为“贪暴无道”,实则暴露其缺乏治国能力。

暴力镇压激化反抗:董卓纵容部下“搜牢”(劫掠百姓),甚至挖掘汉陵盗取珍宝,这些行为虽为军阀常见手段,但在士族笔下被无限放大为“逆天无道”。

三、士族反噬:从“默许纵容”到集体背叛

董卓的悲剧在于,他始终未能理解士族集团的生存逻辑。当董卓试图通过袁隗翻案“党锢之祸”拉拢士族时,后者表面接受,实则暗中布局:

袁隗的双重面孔:袁隗一方面利用董卓打击宦官,另一方面纵容袁绍、袁术等家族成员起兵讨董。190年关东联军讨伐董卓时,袁隗甚至暗中支持,导致董卓被迫迁都长安。

士族的道德审判:士族集团以“忠孝”为武器,将董卓的暴力行为定义为“人神共愤”。例如,蔡邕因感念董卓提拔之恩为其哭丧,竟被士族逼死,足见士族对董卓的仇恨已超越政治分歧,演变为道德清算。

吕布的背叛:董卓收吕布为义子,本为巩固权力,却因性格暴戾(如掷手戟伤吕布)导致反目。王允利用吕布与董卓的矛盾,以“诛国贼”为名挑拨离间,最终吕布手刃董卓。

四、历史真相:乱世规则下的必然结局

董卓的“恩将仇报”本质是乱世权力游戏的产物:

士族的虚伪性:士族集团既需要董卓这样的“打手”清除政敌,又无法容忍其权力扩张。当董卓威胁到士族核心利益时,他们毫不犹豫地将其抛弃。

董卓的性格缺陷:董卓虽勇武,却缺乏政治智慧。他未能建立稳定的权力基础(如笼络地方豪强、改革军制),仅靠暴力维持统治,最终众叛亲离。

民心的丧失:董卓的暴政(如迁都长安时焚毁洛阳、屠杀百姓)使其失去底层支持。当关东联军攻来时,百姓甚至“箪食壶浆以迎王师”,足见其统治之不得人心。