东汉末年,天下大乱,群雄逐鹿。在这风云变幻的时代,袁术出身名门,家族“四世三公”,本有着在乱世中成就一番大业的良好基础,却因一系列错误决策,在称帝后不久便走向灭亡,其结局令人唏嘘,背后的真相值得深入探究。

称帝之妄:谶语玉玺下的权力幻想

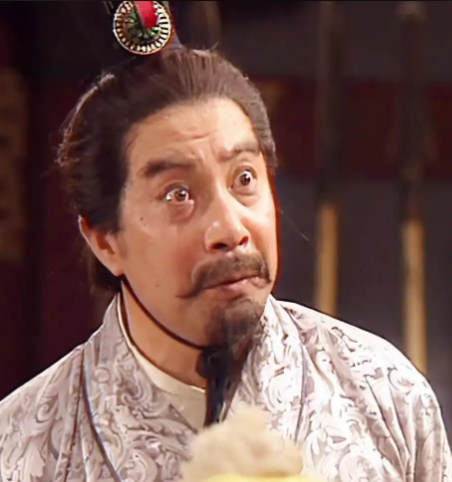

袁术称帝,有着复杂的心理动机和所谓的“依据”。他坚信袁姓出自陈,陈是舜的后裔,而汉朝属火德,陈属土德,按照“火生土”的说法,自己承接天命顺理成章。同时,当时流传的谶语“代汉者,当涂高也”,袁术认为“涂”通“途”,与自己的字“公路”相契合,这更坚定了他称帝的决心。再加上从孙策手中获得的传国玉玺,在袁术眼中,这无疑是天命所归的象征。于是,在种种因素的驱使下,袁术不顾客观形势,于建安二年(197 年)在寿春登基称帝,建号“仲氏”。

然而,袁术的这种称帝依据,不过是主观臆断和牵强附会的产物。谶语本就虚无缥缈,解读方式多样,袁术只是按照对自己有利的方向进行解读。而传国玉玺虽为皇权象征,但在当时乱世,其象征意义已大打折扣,并不能真正代表天命。袁术沉浸在这些虚幻的依据中,盲目地认为自己有资格取代汉室,开启了一个错误的权力幻想之旅。

众叛亲离:失道寡助的必然结局

袁术称帝之举,瞬间将自己置于众矢之的,成为各方诸侯攻击的目标。在当时的政治环境下,汉室虽已衰微,但名义上仍是天下共主,许多心存汉室的人仍对汉朝抱有忠诚。袁术公然称帝,无疑是对汉室权威的公然挑战,违背了当时的政治伦理和道德规范。

从盟友关系来看,袁术与孙策、吕布等原本的盟友关系迅速恶化。孙策在江东逐渐崛起,袁术却对孙策吝于封地,不给予足够的支持和信任,导致孙策心生不满,最终脱离袁术自立,逐走袁术任命的官员,使得袁术丧失了广陵、江东等大片土地,实力大为削弱。吕布与袁术曾有联姻之约,但袁术出尔反尔,在吕布与曹操的战争中未能给予有效支持,反而落井下石,最终与吕布关系破裂,吕布大败袁术军,在淮北大肆抄掠,进一步打击了袁术的势力。

在与其他诸侯的争斗中,袁术也屡屡受挫。曹操亲自征讨袁术,在蕲阳擒斩袁术大将桥蕤、李丰、梁纲、乐就等,袁术再度奔逃到淮南,元气大伤。袁术的种种行为,使得他在诸侯中失去了盟友和支持,陷入了孤立无援的境地。

民不聊生:苛政暴敛引发的内部崩溃

袁术称帝后,生活上奢侈荒淫,挥霍无度。他的后宫妻妾有数百人,皆穿罗绮丽装,精美的食品应有尽有,而军中的士兵却处于饥寒交迫的状态。为了满足自己的奢靡生活,袁术对百姓横征暴敛,加重了民众的负担。

建安二年(197 年),淮南地区突然爆发大旱灾,粮食颗粒无收,百姓陷入饥荒之中。江淮之间处处可见人吃人的惨剧,许多地方断绝人烟。在这种情况下,袁术不仅不肯开仓救济百姓,还将劝谏他开仓放粮的沛相舒邵斩首,这一行为彻底激怒了百姓和部下。部曲雷薄、陈兰见袁术大势已去,出兵抢掠一番之后逃往灊山落草为寇,不再听从袁术的指挥。袁术的军队也因缺乏粮草和士气低落,战斗力大幅下降,内部出现了严重的崩溃。

投奔无门:绝望中的凄惨结局

走投无路的袁术,在众叛亲离、实力尽失的情况下,试图前往灊山投奔他以前的部曲雷薄、陈兰,却遭到了拒绝。无奈之下,他又将帝号归于袁绍,写信给袁绍说:“天命离开汉室已经很久了,靠天下人扶持,政权出自私门。英雄豪杰争夺追逐,分割地盘。这同周朝末年的七国没有两样,只有强大的一方吞并他方。袁氏禀受天命应当统治天下,符命祥瑞粲然昭著。现在您拥有四个州,户口达百万人,论势力谁都不可能同您争强,论地位谁都不可能比您高。曹操虽然想扶助衰弱的朝廷,怎么能够将断掉的天命重新接上,将已经灭亡的朝廷重新振兴呢?我恭敬地将天命送给您,希望您使它振兴。”

随后,袁术前往投奔袁绍长子、时任青州刺史的袁谭,结果在路上被曹操派来的刘备、朱灵军截住去路。袁术不得过,又退往寿春。六月,退军至江亭。当时军中仅有麦屑三十斛,时六月盛暑,袁术欲得蜜浆解渴,又无蜜。他叹息良久,乃大咤曰:“袁术怎么会到这个地步!”最后呕血斗余而死。

袁术的悲剧,是他野心膨胀、目光短浅、苛政暴敛等多种因素共同作用的结果。他沉浸在虚幻的权力幻想中,不顾客观形势和政治伦理,盲目称帝,最终落得个众叛亲离、民不聊生、投奔无门的凄惨结局。他的故事为后人敲响了警钟,在追求权力的道路上,必须要有清醒的头脑、长远的眼光和正确的价值观,否则必将自食恶果。