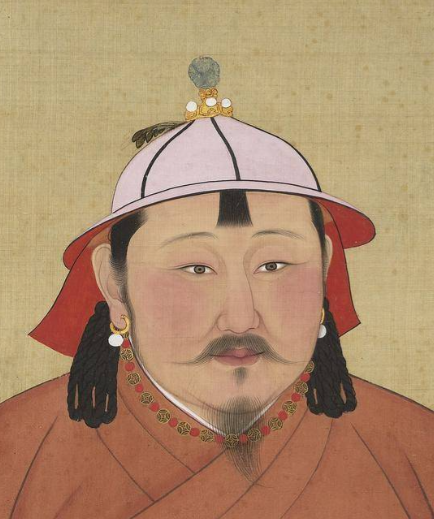

1644年4月25日,北京城破,崇祯皇帝朱由检在煤山(今景山公园)寿皇亭下自缢身亡,结束了明朝276年的统治。这位末代皇帝的结局,被后世称为“君王死社稷”。然而,他为何选择以死殉国,而非南迁或投降?结合历史背景与人物性格,三个关键原因揭示了他无法逃避的命运。

一、性格傲气:宁折不弯的帝王尊严

崇祯皇帝自幼生长于宫廷倾轧之中,性格孤僻且敏感多疑。他一生以“天子守国门”的祖训为精神支柱,对“亡国之君”的耻辱标签极度抗拒。这种傲气体现在他对外交策略的排斥上:

拒绝与后金议和:1642年,皇太极曾提出与明朝划界而治,崇祯若稍作妥协,或可争取战略缓冲期。但他宁可让袁崇焕含冤而死,也拒绝与“胡人”对话,认为这有损天朝尊严。

蔑视李自成:当李自成提出“封西北王则助明抗清”时,崇祯斥其为“流寇”,宁可城破也不愿妥协。这种傲气使他错失最后一次和解机会。

这种宁折不弯的性格,让他无法接受以逃亡或投降的方式延续统治。在他看来,南迁意味着放弃“天子守国门”的祖训,投降则是对朱明皇室的彻底背叛。

二、绝望现实:内外崩塌的孤立无援

崇祯末年,明朝已陷入系统性崩溃:

军事溃败:1644年3月,李自成攻占太原后直逼北京,而驻守山海关的吴三桂因崇祯猜忌迟迟未勤王。北京城内守军仅数千老弱,且因瘟疫丧失战斗力。

财政枯竭:为筹措军费,崇祯加派“三饷”(辽饷、剿饷、练饷),导致民怨沸腾。李自成“均田免赋”的口号吸引大量流民,而崇祯内库却藏有白银3700万两,却拒绝用于赈灾或军饷。

朝堂倾轧:崇祯17年换50任内阁首辅,杀戮7位兵部尚书,导致“文臣贪生怕死,武将畏战避责”。城破前夕,他鸣钟召集百官,竟无一人应召。

这种内外交困的局面,让崇祯深感“朕非亡国之君,而诸臣皆亡国之臣”。他意识到,即使南迁,缺乏忠诚团队与有效治理能力的南明政权也难以持久。

三、历史声名:超越生死的道德抉择

崇祯深受儒家“忠孝”观念影响,对身后名与历史评价极度在意:

祖训约束:朱棣迁都北京时留下“天子守国门,君王死社稷”的祖训,成为崇祯的精神枷锁。他认为,逃亡或投降将导致“朱明皇室失节”的历史定性。

身后安排:自缢前,他逼杀后妃、砍伤公主,并留下遗言:“朕死,无面目见祖宗于地下,自去冠冕,以发覆面。任贼分裂朕尸,勿伤百姓一人。”这些举动旨在塑造“殉国明君”的形象。

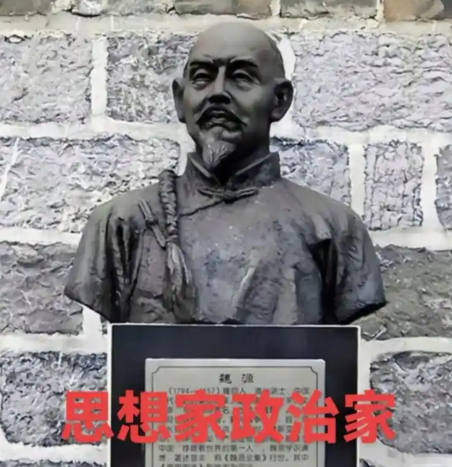

历史回响:清朝顺治帝评价崇祯“身殉社稷”,并为其修缮帝陵,正是利用其悲剧形象巩固自身“取贼而非取明”的正统性。这种历史定位,间接印证了崇祯对声名的执念。

历史反思:性格与制度的双重悲剧

崇祯的自杀,既是个人性格的产物,也是明末制度崩溃的缩影。他勤政却多疑,改革却急躁,最终因“有道无运”沦为历史牺牲品。然而,他的选择也暴露了封建王朝的深层矛盾:当制度性腐败与天灾人祸交织时,个体的道德坚守往往难以逆转系统性的崩溃。

煤山上的那棵老槐树,见证了崇祯最后的尊严。他的死,或许是对“亡国之君”耻辱标签的反抗,也是对历史虚无主义的悲壮回应。在今天回望这段历史,我们看到的不仅是一个帝王的结局,更是一个时代终结的必然。