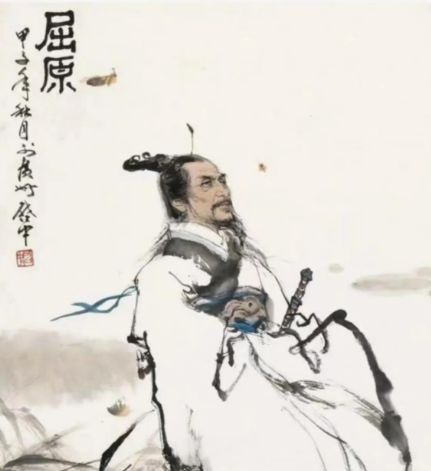

公元前278年五月初五,汨罗江畔的惊涛吞噬了屈原的躯体。这位曾以《离骚》震撼华夏的诗人,最终以投江的决绝姿态完成了对理想的终极坚守。他的死亡绝非偶然,而是政治理想破灭、文化基因冲突与时代困局交织的必然结果。

一、政治理想的彻底崩塌:从“美政”到“无道之世”

屈原毕生追求的“美政”体系,是融合儒家仁政与法家变革的治国蓝图。他主张“举贤而授能兮,循绳墨而不颇”,试图通过改革吏治、整顿法度实现楚国中兴。然而,楚怀王时期的“张仪欺楚”事件成为转折点:当屈原力主联齐抗秦时,令尹子兰、上官大夫靳尚等保守派却收受秦国贿赂,怂恿怀王赴武关会盟,最终导致怀王被囚秦国、客死异乡。

楚顷襄王继位后,屈原的处境愈发恶化。他因指责子兰“误国误君”被流放至江南,在《哀郢》中痛陈“曼余目以流观兮,冀一反之何时”,却始终未能唤回君王的信任。当白起攻破郢都的消息传来,屈原深知楚国已无可救药——他毕生构建的政治理想如同沙堡般在战火中崩塌,死亡成为摆脱精神炼狱的唯一出口。

二、文化基因的撕裂:香草美人与浊世污流

屈原的死亡选择,深刻折射出先秦士人“道尊于势”的文化基因。他在《渔父》中与隐者的对话,揭示了两种生存哲学的激烈碰撞:当渔父劝他“与世推移”时,屈原以“宁赴湘流,葬于江鱼之腹中”的决绝,捍卫了士人阶层的精神纯洁性。这种选择与商周以来的“殉道”传统一脉相承——殷贤大夫彭咸投水而死的典故,在《离骚》中数次被提及,成为屈原效仿的精神原型。

更关键的是,屈原的贵族身份加剧了这种文化撕裂。作为楚武王熊通之后,他与楚王同姓不同氏的血缘纽带,使其无法像普通士人那样“择木而栖”。在《橘颂》中,他以“受命不迁,生南国兮”的橘树自喻,将楚地视为不可割舍的精神原乡。这种“身死国灭”的宿命感,在郢都沦陷后转化为不可承受的生命之重。

三、时代困局的囚徒:个体觉醒与集体沉沦

战国时代的生存法则,将屈原推向了无法突围的绝境。一方面,诸侯争霸的残酷性迫使士人必须依附权贵才能实现抱负;另一方面,屈原的“清醒”却使他成为时代的异类。他在《卜居》中发问“宁正言不讳以危身乎”,道出了知识分子在专制权力下的永恒困境。当秦国“远交近攻”的战略逐步瓦解六国联盟时,屈原坚持的联齐抗秦路线已沦为政治正确性的牺牲品。

这种困境在流放生涯中愈发尖锐。从汉北到沅湘,屈原目睹了楚国基层社会的崩溃:“民离散而相失兮,方仲春而东迁”的惨状,与《招魂》中描绘的“雕题黑齿”的楚地盛景形成残酷对比。当个体觉醒超越了时代承载力,死亡便成为对抗集体沉沦的终极武器——正如司马迁在《屈原列传》中评价:“推此志也,虽与日月争光可也。”

四、死亡的美学意义:从个体悲剧到集体记忆

屈原之死完成了从政治符号到文化图腾的蜕变。汨罗江畔的投江行为,经过《荆楚岁时记》等文献的演绎,逐渐固化为端午节的核心仪式。百姓投粽入江、划龙舟搜救的传说,本质上是对“士不可不弘毅”精神的集体追思。这种记忆重构在宋代达到高潮:苏轼在《屈原塔》中写道“古人谁不死,何必要考终”,将屈原之死升华为对生命价值的终极叩问。

从现代视角回望,屈原的死亡选择依然具有震撼力。他拒绝成为“识时务者”的姿态,在专制权力与世俗功利面前捍卫了知识分子的尊严。当我们在端午节纪念屈原时,本质上是在致敬一种超越时代的精神:即便身处“举世皆浊”的困境,仍有人选择以生命为火把,照亮人性至善至美的可能。

屈原必须死,因为他的灵魂属于一个比生命更崇高的维度。在汨罗江的波涛中,我们看到的不仅是一个诗人的陨落,更是一个理想主义者对时代荒诞的终极控诉。这种控诉穿越两千年的时空,至今仍在叩击着每个追求真理者的心门。