在北宋官场的权力图谱中,“八贤王”与“庞太师”的虚实之争,恰似一面双面镜,映照出文学想象与历史真实的错位。这对常被后世演绎为“忠奸对决”的政坛双雄,实则分属不同维度的存在:一个是民间记忆的虚构投影,一个是真实历史的官场标本。

一、八贤王:从宗室贤王到文学图腾

作为北宋宗室的文学化身,“八贤王”的形象在历史与传说间游走:

历史原型的解构

“八贤王”称号最早见于明代小说《北宋志传》,其原型融合了宋太祖之子赵德昭、赵德芳,以及宋太宗之子赵元俨的生平。其中,赵德芳“八贤王”的民间称谓,实为对其早逝的惋惜与神化。

官职体系的虚化

在文学叙事中,八贤王常被赋予“金锏王”“南衙统帅”等虚构官职,手持“御赐金锏”上打昏君、下斩谗臣。这种设定违背宋代官制:亲王不领实职是北宋祖制,如真宗朝楚王赵元佐虽尊贵,却无实际政柄。

政治符号的建构

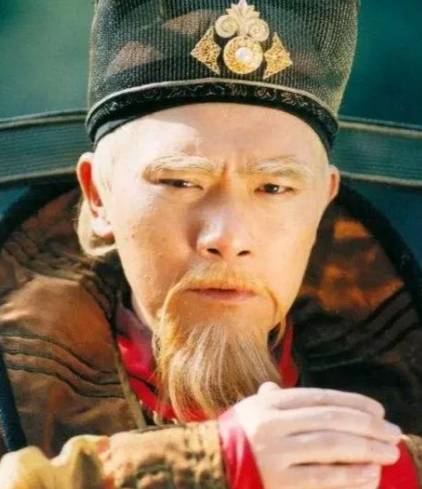

八贤王形象承载着民众对“理想宗室”的期待:既要有赵德芳的贤明,又需具赵元俨的威望,更要如寇准般刚直。这种符号化塑造,使其成为制约君权、监督相权的民间代言人。

二、庞太师:从名臣庞籍到奸臣标本

与虚构的八贤王相对,“庞太师”的历史原型庞籍却是北宋官场的真实存在:

真实官职的考据

庞籍(988-1063年)历仕真宗、仁宗、英宗三朝,官至枢密使、宰相,封颍国公。其政治生涯巅峰时,身兼宰相与枢密使,集军政大权于一身,远非“太师”虚衔可比。

政治作为的还原

作为庆历新政的支持者,庞籍曾力主改革吏治,整顿陕西马政。在西北边防中,他提拔狄青平定侬智高之乱,展现战略眼光。这些实绩与文学中“陷害忠良”的形象形成强烈反差。

历史评价的转折

《宋史》称庞籍“通达世务,敏于吏事”,而民间演义却将其妖魔化。这种反差源于宋代台谏制度:庞籍执政时遭御史多次弹劾,其政敌的攻击被后世小说家转化为“太师专权”的叙事素材。

三、官场生态:从权力结构到政治博弈

将八贤王与庞太师置于宋代官场语境中,可窥见更深层的权力逻辑:

台谏制度的制衡

宋代实行“台谏合一”,御史与谏官可弹劾百官。庞籍为相时,即遭唐介等谏官猛烈抨击,这种制度性监督远非虚构的“八贤王”可比。

亲王与宰相的权力边界

根据“祖宗家法”,北宋亲王不领实职,宰相需对皇帝负责。若八贤王真如文学中那般干预朝政,实已突破宋代政治禁忌。

文学叙事的权力投射

八贤王与庞太师的对立,本质是民间对“清官政治”的想象。当现实中的台谏制度无法满足民众对正义的期待时,文学便创造出“金锏王爷”与“奸臣太师”的戏剧冲突。

四、虚实之间:从文化符号到历史启示

八贤王与庞太师的镜像关系,折射出中国政治文化的深层密码:

忠奸二分法的局限

将庞籍简化为“庞太师”,实为历史人物的脸谱化。这种叙事模式掩盖了政治斗争的复杂性,也消解了制度性监督的真实作用。

民间记忆的塑造力

从《包公案》到《杨家将》,八贤王形象的流变,反映着不同时代的价值取向。其“金锏”从象征皇权监督到民间正义的转化,恰似民众对权力制衡的永恒诉求。

历史真实的当代价值

剥离文学滤镜后,庞籍的改革实践与八贤王的制度想象,共同指向一个命题:如何构建有效的权力监督机制?宋代台谏制度与民间清官崇拜的并存,为当代政治文明提供历史镜鉴。