1865年,太平天国余部在闽粤边境的最后一丝希望,随着侍王李世贤被康王汪海洋刺杀而彻底破灭。这场自相残杀的悲剧,既是个人野心的膨胀,也是封建王朝末期权力斗争的缩影。通过史料梳理,可发现其根源在于权力争夺的必然性、个人恩怨的激化,以及太平天国内部结构性矛盾的爆发。

一、权力争夺:从盟友到敌人的必然转向

1. 军权独揽的野心

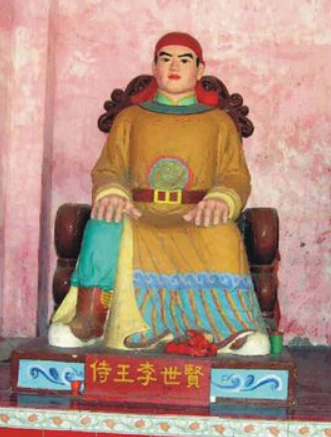

汪海洋与李世贤虽同为太平天国后期核心将领,但二人关系实则暗流涌动。天京陷落后,李世贤凭借“侍王”爵位与早期战功,成为江南余部名义上的领袖,麾下拥兵十余万;而汪海洋虽封康王,却始终被视为“降将”(曾随石达开出走后回归),其军事才能虽获认可,但地位始终屈居李世贤之下。

漳州战败后的裂痕:1865年,李世贤在漳州被左宗棠击败,退守福建永定。此时,汪海洋已占据广东镇平(今梅州蕉岭),二人势力范围接壤。李世贤败逃后投奔汪海洋,却拒绝交出兵权,甚至要求汪海洋归还此前借调的3000精兵,彻底激化矛盾。

“清理门户”的谎言:汪海洋刺杀李世贤后,对外宣称“侍王已降清,吾奉诏诛逆”。这一说辞实为掩盖其篡权野心——通过斩杀李世贤,汪海洋不仅吞并其残部,更成为太平天国南方余部唯一领袖,为其后续对抗清军提供了合法性。

2. 封地制下的生存逻辑

太平天国后期实行的“封地制”,使诸王成为割据一方的军阀。汪海洋与李世贤虽同属太平天国,但并无直接隶属关系。李世贤若想整合南方余部,必须通过军事威慑或政治联姻手段,而汪海洋的反抗,则是对“封地自治”原则的捍卫。

二、个人恩怨:历史积怨与现实威胁的叠加

1. 杀叔之仇与信任崩塌

李世贤之叔李文茂,曾为汪海洋麾下将领,后因不满汪海洋的暴政而投奔李世贤。1864年,汪海洋以“通敌”罪名处死李文茂,此举虽为巩固军心,却埋下了与李世贤的仇怨。李世贤曾公开指责汪海洋“残暴不仁”,而汪海洋则视李世贤为“假仁假义”。

满月宴上的伏击:1865年6月,汪海洋之子出生,李世贤应邀赴宴。席间,汪海洋借酒意质问李世贤:“若我叔父在世,今日岂容你坐此?”李世贤怒而离席,汪海洋遂决定痛下杀手。

2. 猜忌链的恶性循环

太平天国后期,将领之间普遍存在“降清-反叛”的猜忌链。汪海洋曾因投降清军被李世贤冷落,而李世贤亦担心汪海洋效仿陈炳文(听王,1864年降清)投敌。这种互不信任,最终在生存压力下演变为血腥清洗。

三、历史宿命:内部分裂与外敌围剿的双重绞杀

1. 太平天国的结构性矛盾

从天京事变开始,太平天国内部便陷入“洪氏宗族vs.外姓将领”的权力斗争。李世贤虽非洪氏宗亲,但凭借战功获得“五军主将”头衔,其麾下多为两广老兵,对洪秀全的“神权政治”缺乏认同。而汪海洋作为安徽籍将领,更倾向于通过军事割据实现个人野心。

幼天王洪天贵福的象征性威胁:李世贤始终未接纳幼天王,甚至暗中鼓动将领“挟天子以令诸侯”,这一行为被汪海洋视为对洪氏正统的挑战。刺杀李世贤后,汪海洋迅速宣称“幼天王已死”,彻底切断与洪氏政权的联系。

2. 清军的分化策略

左宗棠在闽粤剿匪期间,充分利用太平天国内部矛盾。他通过招降陈炳文、散布李世贤“降清”谣言等手段,进一步加剧了李、汪二人的对立。汪海洋刺杀李世贤后,左宗棠立即宣布“叛徒已除”,并集中兵力围剿汪海洋部,最终于1866年将其击毙于嘉应州。

四、悲剧的余波:太平天国复兴希望的彻底破灭

1. 军事力量的瓦解

李世贤之死,导致其麾下十余万将士或降清(如陆顺德部)、或溃散(如林正扬部)。汪海洋虽短暂整合残部,但因缺乏威望,无法阻止将领叛逃(如利王朱兴隆降清)。

2. 政治象征的消亡

李世贤是太平天国后期唯一坚持“反清复明”口号的将领,其被刺杀标志着太平天国从军事抵抗转向军阀割据。汪海洋虽继承其部众,却抛弃“拜上帝教”信仰,转而以“康王”名义与清军谈判,彻底丧失了革命性。