在中国古代教育史上,明朝是一个独特的存在。其识字率问题长期困扰着历史研究者,既无精确的普查数据,又因社会结构的复杂性而充满争议。但通过梳理教育政策、经济活动、文化现象等多维度史料,我们仍能勾勒出这个王朝文化普及的真实轮廓。

一、制度奠基:从强制入学到科举驱动

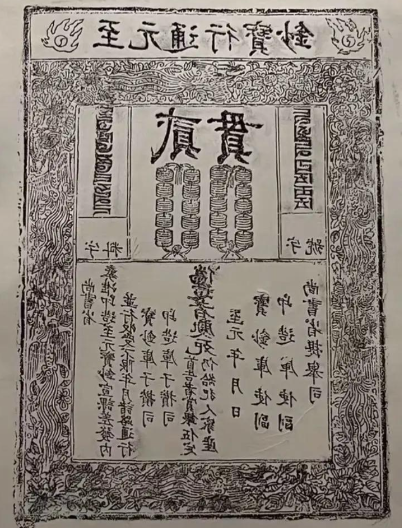

明朝建立之初,朱元璋便将教育视为治国根基。洪武八年(1375年)颁布的《社学条例》规定:"每五十户立社学一所",强制15岁以下幼童入学,违者"父兄责罚"。这一政策在江南地区执行尤为彻底,苏州府元代仅有130余所社学,至洪武初年激增至737所。万历年间,全国社学数量突破1.5万所,形成覆盖城乡的教育网络。

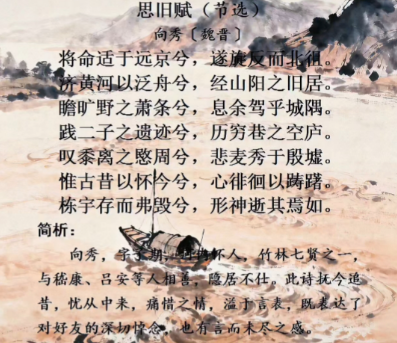

科举制度的成熟进一步推动了识字率提升。明代科举录取规模较前代扩大3倍,举人名额从宋代的每科300人增至900人。这种"读书改变命运"的激励机制,使得"万般皆下品,唯有读书高"成为社会共识。江南地区甚至出现"家诗书而户笔墨"的景象,苏州、徽州等地的田契文书已能精确区分"纹银""八成花银"等金融术语,印证了普通民众的读写能力。

二、经济催化:商业革命与文化下沉

明代中后期商品经济的繁荣,为识字率提升提供了现实需求。江南地区的手工业者需要阅读订单、签订契约,商帮群体则依赖账簿记录和商业信函。这种"物勒工名"的责任制度,迫使工匠在砖块上刻写姓名,间接推动了基础识字教育。

出版业的爆发式增长更是文化普及的关键推手。建阳书坊年刊刻书籍超千种,白话小说《金瓶梅》《封神演义》的流行,使得"市井之民皆能诵之"。美国哥伦比亚大学藏《新编对相四言》采用图文对照形式,成为底层民众的识字教材。这种"以图释字"的创新,使得文化传播突破了士绅阶层的垄断。

三、区域差异:江南领跑与全国图景

江南地区无疑是明代识字率的高地。朝鲜官员崔溥在《漂海录》中记载,弘治元年(1488年)他漂流至浙江,发现"村夫俗子能为韵语",连船夫、纤夫等底层劳动者都能通过笔谈交流。学者估算,苏州、杭州等地的识字率可能达到60%-80%,形成"贩夫走卒,人皆识字"的独特景观。

全国范围的数据则存在较大争议。主流观点认为明代平均识字率在10%-15%之间,但考虑到科举参与者仅占男性人口的2%-3%,这一数字已属惊人。部分学者根据白话小说销量、书坊密度等指标推断,实际识字率可能接近30%,甚至存在"全民半识字"的隐性普及状态。

四、性别鸿沟:被遮蔽的女性识字率

明代教育体系存在显著的性别差异。官方社学仅接收男性幼童,女性识字教育主要依赖家庭私塾。但江南地区仍涌现出大量才女群体,如吴江叶氏家族的叶小纨、叶小鸾姐妹,不仅能诗善文,更主持家族账目管理。这种"闺阁识字"现象,反映出文化普及在特定阶层的突破。

出土文书提供了更直观的证据。江西出土的明代女性地契中,30%存在自主签名,而非代笔或画押。这表明至少部分女性具备基础读写能力,尽管其比例远低于男性。

五、历史回响:从文化高峰到断崖式下跌

明朝的识字率成就,在清朝遭遇了制度性逆转。乾隆年间,社学数量从明代的1.5万所锐减至10余所,教育责任被下放至士绅阶层。文字狱的频发(乾隆年间达130余起)使得"读书"成为高危行为,江南藏书楼在禁书运动中化为灰烬。

这种文化绞杀的后果触目惊心:晚明时期江南识字率超过60%,至晚清已跌至不足2%。当英国传教士马礼逊在1815年记录广州"目不识丁者十之八九"时,他或许不会想到,这里曾诞生过《三国演义》的百万级读者群体。