在人类文明演进的长河中,母系社会向父系社会的转型是一个具有里程碑意义的事件。这一转变并非偶然,而是生产力发展、社会结构变迁与性别角色重构共同作用的结果。从原始采集到农耕革命,从血缘认同到财产私有,经济基础的变革彻底重塑了人类社会的权力格局。

一、生产力革命:从采集到农耕的范式转换

在旧石器时代,人类以采集和狩猎为生。女性因生理优势在采集活动中占据主导地位,其稳定的食物供给能力成为氏族生存的核心保障。例如,在仰韶文化遗址中,女性使用的石磨盘、石磨棒等工具占比超过60%,印证了其在食物加工领域的支配地位。这种经济贡献直接催生了母系社会的形成——以女性为中心的血缘网络成为维系氏族的基本单元。

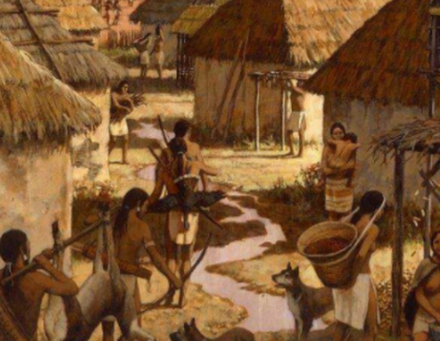

然而,新石器时代的农业革命彻底改变了这一格局。犁耕农业和畜牧业的兴起,使体力优势成为生产关键。男性在开垦荒地、驯化牲畜、修建水利等重体力劳动中展现出不可替代的作用。在河姆渡遗址中,男性使用的石斧、石锛等生产工具占比达75%,而女性工具则转向纺轮等轻型器具。这种分工变化导致经济权力从女性向男性转移,为父系社会的崛起奠定了物质基础。

二、私有制诞生:从共有到占有的制度裂变

母系社会实行生产资料公有制,氏族成员共同劳动、平均分配。但随着农业生产力提升,剩余产品出现,私有观念逐渐萌芽。男性通过控制土地、牲畜等生产资料,开始积累个人财富。在龙山文化遗址中,考古学家发现了大量私有财产随葬品,包括玉器、陶器等,且男性墓葬中的随葬品数量和质量显著高于女性。

这种经济地位的分化直接冲击了母系社会的继承制度。在父系社会,财产通过父系血缘传递,男性家长成为家庭财富的唯一继承人。例如,商周时期的青铜器铭文中,"子子孙孙永宝用"的铭文频繁出现,彰显了父系财产继承的合法性。私有制的确立,使男性从经济依附者转变为社会支配者。

三、战争形态演变:从防御到扩张的权力博弈

母系社会的战争形态以防御为主,女性通过生育补充氏族人口,男性则承担保卫职责。但在父系社会,战争性质发生根本转变——男性成为主动扩张的主体,通过征服获取土地、奴隶等资源。古希腊史诗《伊利亚特》中,特洛伊战争的导火索正是男性对财富和荣誉的争夺,而非氏族生存需要。

这种战争形态的演变,使男性在军事组织中的地位急剧上升。在商代甲骨文中,"王"字由"斧钺"演化而来,象征着男性对武力的垄断。军事权力的集中,进一步巩固了父系社会的统治结构。女性则被限制在家庭领域,其社会角色从生产者转变为生育工具。

四、婚姻制度重构:从群婚到专偶的伦理革命

母系社会实行群婚制,"知母不知父"是普遍现象。但随着农业定居和私有制发展,男性需要确保后代血缘的纯粹性,以继承个人财产。专偶制婚姻应运而生,成为父系社会的重要特征。在周代青铜器铭文中,"匹夫匹妇"的记载频繁出现,反映了专偶制婚姻的普及。

这种婚姻制度的变革,使父亲角色从模糊走向明确。男性通过控制女性性自由,确保后代遗传自己的基因。例如,商周时期的"贞妇"观念,将女性贞洁与家族荣誉挂钩,形成了严格的性别规范。婚姻制度的重构,不仅巩固了父系血缘的传承,也强化了男性在家庭中的支配地位。

五、文化符号重塑:从女神到英雄的意识形态转向

母系社会的文化符号以女神崇拜为核心,如中国远古传说中的女娲、西王母等,均体现了女性在创世神话中的主导地位。但在父系社会,文化符号发生根本转变——英雄崇拜成为主流。古希腊神话中的宙斯、阿波罗,中国神话中的黄帝、炎帝,均以男性形象出现,象征着男性对宇宙秩序的掌控。

这种文化符号的重塑,反映了社会意识形态的深刻变革。父系社会通过神话叙事,将男性塑造为文明创造者和社会统治者,而女性则被边缘化为辅助角色。例如,在《诗经》中,"关关雎鸠,在河之洲"的诗句,将女性描绘为男性追求的对象,而非社会主体。文化符号的转向,为父系社会的合法性提供了精神支撑。