五代十国时期,战乱频仍却催生了艺术领域的璀璨群星。南唐画家顾闳中以一幅《韩熙载夜宴图》惊艳后世,成为中国工笔人物画史上难以逾越的高峰。尽管现存史料未明确记载其系统性的艺术理论,但通过对传世作品及创作背景的深度剖析,可窥见这位宫廷画家在艺术实践中形成的独特主张——以“目识心记”为创作根基,以“传神写照”为审美核心,在写实与写意之间构建起中国人物画的独特范式。

一、目识心记:突破时空限制的创作方法论

顾闳中最具传奇色彩的创作能力,莫过于“目识心记”的默写技法。据《宣和画谱》记载,南唐后主李煜对权臣韩熙载的放浪行径心存疑虑,遂命顾闳中与周文矩潜入韩府窥探夜宴场景。在无任何写生工具的情况下,顾闳中仅凭肉眼观察与超强记忆,归后挥毫绘就长达三米的《韩熙载夜宴图》。这幅采用连环画式构图的杰作,将听乐、观舞、休息、清吹、宴散五个场景无缝衔接,连屏风上的山水、乐器上的纹饰、侍女发髻的样式等细节都纤毫毕现。

这种创作方式突破了传统绘画对现场写生的依赖,其本质是对艺术家观察力与记忆力的极致考验。顾闳中通过“目识”积累视觉素材,以“心记”完成艺术提炼,使作品既保留生活真实,又赋予画面节奏感。正如现代美术史家所言:“他像一台精密的摄像机,更是一位深谙艺术规律的导演。”这种能力使顾闳中成为中国古代绘画中“现实主义”与“浪漫主义”结合的典范。

二、传神写照:捕捉人物灵魂的审美追求

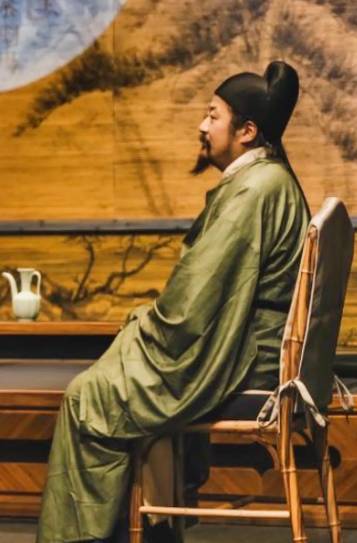

《韩熙载夜宴图》的震撼力,不仅在于技法精湛,更在于对人物精神世界的深刻揭示。画卷主人公韩熙载身为北方逃亡贵族,在南唐政权中屡遭猜忌,其夜宴的奢靡表象下,实则暗藏政治失意的苦闷。顾闳中通过细腻的笔触,将这种复杂心境展现得淋漓尽致:在宾客觥筹交错间,韩熙载始终眉头紧锁;当女伎献舞时,他眼神空洞若有所思;宴散送客时,他挺直身躯与众人勾肩搭背形成鲜明对比。这种“众人皆醉我独醒”的姿态,使画面洋溢着热烈而冷清、缠绵又沉郁的独特氛围。

顾闳中对人物神态的刻画,继承了东晋顾恺之“传神写照,正在阿堵中”的审美传统,并达到新的高度。他不仅关注面部表情,更通过肢体语言、服饰细节、场景氛围烘托人物心理。例如,用战笔描画的衣纹线条随人物动作起伏,既体现丝绸质感,又暗示内心波动;屏风上若隐若现的山水,既分割空间,又隐喻主人公寄情山水的逃避心态。这种“以形写神”的实践,使中国人物画从“形似”迈向“神似”。

三、写实与写意:中国绘画精神的双重表达

尽管《韩熙载夜宴图》以写实著称,但顾闳中并未陷入机械复制现实的窠臼。他在构图上采用散点透视与焦点透视结合的手法,使长卷在展开时产生电影蒙太奇般的视觉效果;在色彩运用上,以朱红、石青、藤黄等矿物颜料营造华丽氛围,又通过墨色浓淡变化表现空间层次;在场景衔接上,利用屏风、床榻等道具实现自然过渡,使五个独立片段构成完整叙事。

这种写实技巧中蕴含的写意精神,正是中国绘画的精髓所在。顾闳中通过艺术加工,将夜宴的“实境”转化为表达政治隐喻与人性洞察的“虚境”。正如清代画家恽寿平所言:“画到精神飘没处,更无真相有真魂。”顾闳中的实践证明,中国绘画的“写意”并非抽象表达,而是通过对现实的提炼升华,传达超越具象的精神内涵。

四、艺术主张的历史回响与当代启示

顾闳中虽未留下理论著作,但其创作实践深刻影响了后世绘画发展。宋代《宣和画谱》评价其“善描摹神情意态”,明代董其昌称《韩熙载夜宴图》为“孤幅压五代”,现代画家关良更从中汲取灵感,将戏剧人物画推向新境界。在当代艺术语境下,顾闳中的“目识心记”启示我们:科技虽能辅助创作,但艺术家的观察力与思考力不可替代;“传神写照”提醒我们:形式创新需服务于精神表达,避免陷入技术炫技的误区;写实与写意的平衡,则为传统绘画现代化转型提供了重要参考。

从潜入夜宴的“间谍”到传世经典的缔造者,顾闳中用一支画笔穿越千年时空,向我们展示:真正的艺术,既是对现实的深刻洞察,更是对精神世界的永恒追问。在图像泛滥的今天,这种追求或许更能引发我们对艺术本质的思考——当相机可以瞬间定格画面时,什么才是画家不可替代的价值?答案,或许就藏在韩熙载那双欲言又止的眼睛里。